불모지서 싹틔운 전자산업… ‘기술강국’ 꽃피우다 [지역경제의 개척자들]

광복·한국전쟁 폐허 속 미군이 남긴 방출품 해체·재조립하며 산업 성장 수도권 지리적 이점·산단 정책 발판... 대한민국 핵심 산업으로 자리매김 세계 공급망·기술 패권 경쟁 새 도전

광복 80주년 특별 기획 지역경제의 개척자들

6. 경인지역 ‘전자산업’, 경제 맥을 IT(잇)다

라디오 하나 조립할 기술조차 부족했던 시절이 있었다. 광복 전 한국의 전자산업은 사실상 존재하지 않았다. 일제강점기 동안 조선은 첨단 기술의 주변부에 머물렀을 뿐, 일본에서 들여온 기기를 소비하는 데 불과했다.

하지만 광복과 한국전쟁 속 미군이 남긴 방출품을 해체하고 재조립하는 작은 손길에서 전자산업은 조금씩 생명을 얻었다. 라디오 수리와 부품 재활용은 기술의 씨앗이 됐고, 그 작은 기술은 이내 산업으로 성장했다.

그 중심엔 경기도가 있었다. 수도권이라는 지리적 이점과 정부의 산업단지 정책 그리고 대기업의 대규모 투자가 맞물린 결과, 경기도는 국내 전자산업의 최대 생산 기지이자 핵심 성장 동력으로 빠르게 자리 잡았다. 폐허 속에서 움튼 불빛은 그렇게 기술 강국 대한민국의 길을 밝히기 시작했다.

전자산업의 기반은 1960년대 박정희 대통령이 전자공업진흥법을 제정, 전자기술 투자 확대에 나서며 본격적으로 마련됐다. 경기도는 지리적 이점을 바탕으로 국내 전자산업 성장의 중심지로 빠르게 부상했다.

전자산업의 초석을 놓으며 글로벌 무대의 문을 활짝 연 대표적인 경기도 기업은 ‘삼성전자’다. 1969년 수원에서 ‘삼성전자공업’으로 출범한 삼성전자는 흑백TV 생산을 시작으로 사업 영역을 확장했다. 특히 1983년 64K D램 개발에 성공하며 국내는 물론 세계 반도체 시장에서 메모리 강국으로 도약할 수 있는 발판을 마련했다. 기흥·화성·평택에 조성된 삼성전자 반도체 생산라인은 단순한 제조시설을 넘어 세계 반도체 산업 기술 트렌드를 선도하는 핵심 거점으로 기능하고 있다.

이천에 본사를 둔 ‘SK하이닉스’도 빼놓을 수 없다. 1983년 ‘현대전자산업’으로 출범한 이 회사는 메모리 반도체 분야에서 세계적 경쟁력을 확보하며, 대한민국 전자산업의 양대 축을 형성해왔다. 특히 모바일 D램, 고대역폭 메모리(HBM) 등 차세대 메모리 기술에 집중하며 AI·빅데이터 시대의 핵심 솔루션 공급자로 입지를 강화하고 있다.

이러한 대기업의 눈부신 성장 뒤에는 경기·인천 지역에서 오랜 시간 기반을 다져온 전자부품 및 소재 전문 기업들의 묵묵한 역할이 있었다.

성남에 본사를 둔 ‘아비코전자’는 1973년 국내 최초로 리드형 저항기 양산에 성공하며, 수동소자 국산화의 문을 열었다. 인천 미추홀구 ‘현우산업’은 1987년 설립 이래 품질에 대한 신뢰를 바탕으로 1997년 외환위기 당시에도 수출 확대를 통해 생존에 성공한 기업이다. 이들 기업은 현재까지도 고주파 부품, 자동차용 모듈 등 다양한 분야에서 핵심 전자부품을 공급하며 산업 경쟁력 제고에 기여하고 있다.

기술 불모지였던 과거를 넘어, 대한민국은 이제 글로벌 산업 흐름을 주도하는 전자 강국으로 우뚝 서 있다.

최근 글로벌 공급망 재편과 기술 패권 경쟁이라는 새로운 도전 과제가 대두되고 있지만, 경인지역 기반 기업들은 숱한 위기를 돌파하며 쌓은 귀한 경험을 바탕으로 미래를 향해 뚜벅뚜벅 나아가고 있다.

아비코전자 김창수 대표이사는 “수많은 우여곡절을 넘어서며 얻은 경험을 바탕으로, 광복 80주년을 맞아 국내 수동전자부품 업계의 선두를 넘어 끊임없이 혁신하며 전진하겠다”는 포부를 밝혔다.

한계 넘어선 기술개발 집념, 한국 전자산업 기적 일구다

광복을 향한 뜨거운 울림이 전율이 됐던 1945년 8월. 그로부터 강산이 8번 바뀌는 동안 경인지역 전자산업은 발전에 발전을 거듭하며 성장했다. 미군 방출품 조립에 의존하던 시절부터, 인공지능(AI) 기반 첨단 전자기기가 일상을 지배하는 오늘까지. 한국 전자산업은 실로 경이로운 변화를 겪어왔다.

이 기술 강국의 위상 뒤에는 모든 것이 미약했던 시작점에서 한계를 넘어서려 애쓴 집념과 연구의 깊은 여정이 자리한다. 특히 경인지역은 국내 전자산업의 굳건한 뿌리가 돼 성장을 이끌었고, 지역 경제의 주요 동력으로 확고히 자리매김했다.

■ 50년 기술 집념으로 전자산업 토대 다진 ‘아비코전자’

1973년 10월19일, 한국의 전자부품 산업에 새로운 이정표가 세워졌다. 일본 기업들과 한국 자본이 손을 맞잡고 설립한 ‘ABC’. 성남시 중원구 상대원동에 세워져 ‘아비코’라 불린 기업은 국내 최초로 Lead Resistor(납형 저항)를 생산하며 대한민국 수동소자 산업의 막을 열었다. 1978년 김제영 전 회장(현 김창수 대표이사의 부친)이 지분 전량을 인수하며 마침내 ‘아비코전자’로 거듭난 이 기업은 반세기 동안 기술 국산화와 끊임없는 혁신으로 우리 전자산업의 굳건한 토대를 다져왔다.

창업 당시 한국은 흑백 텔레비전조차 수입에 의존하던 시기였고, 핵심 부품인 수동소자 또한 해외 의존도가 높았다. 전자부품 불모지에서 아비코전자는 전자제품의 필수 요소인 수동소자 국산화라는 원대한 비전을 품었다. 김제영 전 회장은 1978년 경영권 확보 후 Lead Resistor를 시작으로 국산화에 박차를 가했다. 1989년에는 Lead Inductor 국산화와 함께 국내 최초로 Chip Resistor 설비를 구축하며 기술 자립을 이뤘다.

과정이 순탄치만은 않았다. 1991년 저항기와 인덕터가 중소기업 보호 업종에서 제외되며 삼성전기, LG이노텍 등 국내 대기업들이 수동소자 시장에 진출하자 아비코전자는 매출 감소라는 큰 위기에 직면했다. 하지만 아비코전자는 좌절하지 않고 국내 대기업의 니즈에 부합하는 제품 개발이라는 역발상 전략으로 위기를 정면 돌파했다.

2002년 코스닥 상장을 통해 확보한 자금은 아비코전자의 또 다른 도약대가 됐다. 당시 삼성전자의 LCD TV 중국 생산에 동반 진출하며 Signal Inductor(LMC)와 SMD Power Inductor(LPF)를 공급하며 외형 성장을 이뤘다. 특히 삼성전자 스마트폰의 Signal Inductor(LMF)가 일본 두 회사에 전량 수입 의존하던 상황에서, 아비코전자가 2001년 이를 국산화하며 삼성전자의 안정적인 부품 수급에 결정적인 역할을 했다. 잦은 일본 지진으로 인한 전자부품 수급 문제까지 해결하며 국가 산업 발전에 이바지한 대표 사례로 꼽힌다. 현재도 국내 주요 대기업 고객사의 스마트폰, D램, SSD, 가전, TV, 전장 등 다양한 제품에 맞춤형 부품을 개발·공급하며 굳건한 협력 관계를 이어가고 있다.

아비코전자는 외환위기와 글로벌 금융위기 등 굵직한 경제 위기 속에서도 재무 건전성을 최우선 가치로 삼았다. 외부 차입을 지양하고 영업 창출 재원으로 운전자금 및 설비투자를 충당하는 원칙을 고수해왔다. 그 결과 지난해 기준 유동비율 483%, 부채비율 10% 수준의 양호한 재무 안정성을 유지하며, 현금보유액이 부채총계를 초과할 정도로 탄탄한 기반을 다졌다.

지역사회와의 상생에도 적극적이다. 아비코전자는 1999년부터 매출액의 0.05%~0.2%에 해당하는 금액을 매달 무의탁 노인시설, 결손아동·가족, 장애인 복지단체, 장학재단 등 다양한 복지기관에 후원해왔으며, 지난해까지 총 20억원을 후원하며 기업의 사회적 책임을 다하고 있다.

아비코전자는 반세기 가까운 기업 운영 중 가장 보람 있었던 순간으로 삼성전자, LG전자(구 금성), SK하이닉스(구 현대전자)와의 40년이 넘는 기간 동안 꾸준히 수동전자부품을 개발·공급하며 동반 성장을 이루고 국산화에 이바지 국가 산업 발전에 기여한 점을 꼽는다.

김창수 대표이사는 “여러 우여곡절을 헤쳐나온 경험을 바탕으로 국내 수동전자부품 업계에서 1위가 되는 것을 목표로, 창의와 변화라는 회사 경영 이념을 바탕으로 끊임없이 나아가겠다”고 밝혔다.

■ 38년의 신뢰로 ‘전자산업 동맥’ 잇는 ‘현우산업’

인쇄회로기판(PCB)은 컴퓨터나 스마트폰 등 전자기기, 전기차에 들어가 신호를 전달하고, 부품을 연결하며 제품의 동작을 제어한다. PCB는 불량 시 제품 전체가 멈출 정도로 중요한 역할을 한다. 현우산업은 고장 없이 흐르는 회로처럼 흔들림 없는 기술로 38년 동안 인천지역 전자산업의 한 축을 맡고 있다.

현우산업은 1987년 인천 미추홀구 도화동에서 ‘신뢰가 가장 중요한 가치’라는 가치관을 바탕으로 시작했다. 문병선 대표는 안정적인 직장 대신 새로운 기술과 발전에 대한 열망으로 32살의 나이에 4명의 직원과 함께 자신만의 사업을 꾸렸다.

작은 규모로 시작했지만, 직장을 다니며 신뢰를 쌓은 거래처 등과 협력하며 현우산업은 천천히 몸집을 키웠다. 그러던 중 1997년 외환위기를 맞이했다. 거래처 부도 등으로 어려움을 겪었으나, 동시에 환율이 상승하며 수출 물량도 함께 늘어 위기를 기회로 만들었다.

이 계기로 현우산업은 더욱 단단해졌다. 2007년 코스닥에 상장하면서 기업의 가치와 신뢰도를 높였으며 2008년에는 부설 연구소를 설립, 현우산업만의 기술을 구축하기 시작했다. LG일렉트로닉스, LG디스플레이, 현대자동차, 기아 모터스 등은 현우산업의 기술을 믿고 맡기는 파트너가 됐다. 문 대표는 연구소가 “좋은 제품을 만들어 고객사에게 공급해야 한다는 가장 중요한 목표를 달성하는 곳”이라며 신기술 개발과 고객사 제품 검토의 중요성을 강조했다.

4명으로 시작했던 현우산업은 현재 270명의 임직원이 동고동락하는 회사가 됐다. 해외로 사업을 다각화하면서 2017년 7천만불 수출의 탑을 수상했으며, 2021년에는 베트남 공장도 가동을 시작했다. 최근 현재 위치인 서구에 새로운 둥지를 튼 현우산업은 제2의 도약을 준비 중이다. 연구소를 통해 환경 보호, 미래를 위한 그린 PCB 생산에 중점을 두며, 사람에게 유해한 물질을 최대한 적게 사용하는 기술에 대해 특허를 확보하고 품질 향상을 위한 미세회로 장비에 설비투자도 하는 등 지속적인 발전을 꾀하고 있다.

문 대표는 현우산업의 100년을 기대하고 있다. 그는 “제품에서 불량이 생기는 건 절대 안 된다는 철학으로 회사를 운영하고 있다”며 “그 무엇보다도 고객사와 제품에 대한 신뢰가 가장 중요하다”고 말했다. 이어 “아직 40년 정도밖에 되지 않았지만 100년, 200년이고 꾸준히 살아남는 기업이 되겠다”고 덧붙였다.

■ '보이지 않던 통계' 속, 전자산업의 작은 불씨

아비코전자·현우산업과 같이 경인지역 곳곳에서 한계를 넘어선 기술 집념을 보인 기업과 개척자들의 노력은 황무지에서 한국 전자산업의 기적을 일구어냈다. 미군 방출품 조립에 의존하던 시절부터 인공지능(AI) 기반 첨단 전자기기가 일상을 지배하는 오늘까지, ‘기술 대한민국’의 심장으로 우뚝 선 경인지역 전자산업의 경이로운 발자취는 통계로 더욱 선명하게 드러난다.

광복 직후 우리나라는 혼란 속에 산업 기반이 전무했다. 평균 전력은 8만KW로 공장 가동조차 어려웠고, 자체 기술이나 숙련된 인력도 거의 없어 국산 제품에 불신이 컸다.

당시 전자산업 통계는 미미했지만, 1948년 상공부 전기국 발족 등 정부와 민간의 자구 노력이 시작됐다. 한국전쟁 중 미군의 최신 전기전자 기술 노출은 국민이 기술에 눈뜨는 계기가 됐고, 폐품 부품으로 라디오를 고치며 기술을 익혔다.

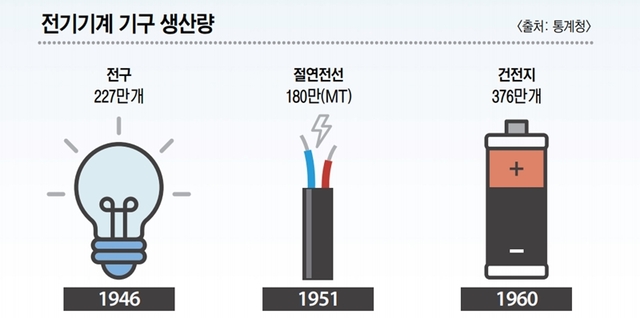

통계청 통계연감에 따르면 1946년, 전구 약 227만개가 생산되며 어둠 속에 첫 빛이 켜졌다. 1956년에는 건전지 223만개가 만들어져 일상의 움직임에 동력을 보탰다. 1951년부터는 절연전선이 연간 180만 미터톤 이상 생산되며 전기가 산업 곳곳을 연결하기 시작했고, 1960년 건전지 생산량은 376만개로 늘어나며 본격적인 전기 시대의 문을 열었다. 이 수치들은 ‘전기가 없던 시절’에서 ‘전기를 활용한 기계’로 나아가는 시대로의 이행을 보여주는 작지만 분명한 징후들이었다. 그렇게, 전자산업의 작은 불씨가 경인지역을 포함한 전국 곳곳에 점화되기 시작했다.

■ 정부 지원과 경인지역의 도약… 세계 전자산업의 ‘추격자’로

1960년대 후반, 전자공업진흥법 제정은 기술 투자 확대의 제도적 기반이 됐다. 이 시기 경인지역은 수도권이라는 지리적 이점과 대기업 투자가 맞물려 전자산업의 핵심 거점으로 빠르게 부상했다. 이후 한국 전자산업은 1977년 세계 11위로 수직 상승하며 미국과 일본을 맹렬히 추격했다.

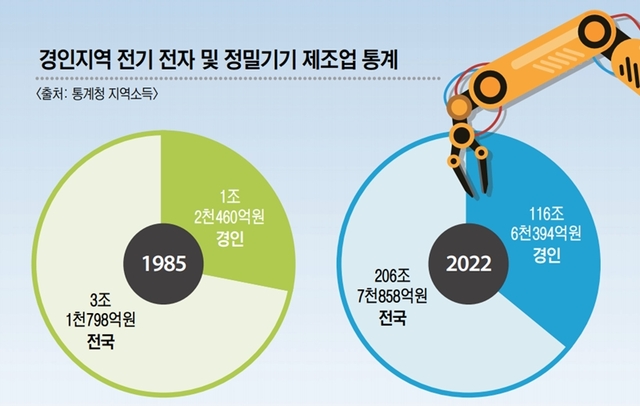

통계청 지역소득 자료에서 ‘전기 전자 및 정밀기기 제조업’의 지역내총생산을 분석해보면 첫 집계가 시작된 1985년 경기도의 총생산은 약 1조637억원으로 전국 1위를 차지했다. 이는 전국 해당 산업 GRDP의 약 33.5%에 해당하는 수치다. 당시 경북(7천848억원), 경남(4천472억원), 서울(4천28억원)이 뒤를 이었고, 인천은 약 1천822억원으로 5위를 기록했다.

경인지역으로 묶어 보면 1985년 전국 3조1천억원, 경인지역 1조2천억원 규모에서, 2022년 전국 206조7천억원, 경인지역 116조6천억원으로 기적에 가까운 성장세를 보이며 꾸준히 상승했다. 이는 전국 전자산업 부가가치의 약 56.5%를 책임지는 수치로 경인지역이 한국 전자산업 성장의 핵심 동력이자 최대 생산 거점으로 활약함을 보여준다.

■ 미래를 향한 혁신… ‘반도체 신화’로 앞장서는 경인지역

1980년대, 한국 전자산업은 ‘도약기’를 넘어 ‘고도화기’로 진입했으며, 그 중심에는 ‘반도체 신화’가 있었다. 1983년 삼성전자의 64K D램 개발 성공은 한국 전자산업이 기술 주도형으로 전환됐음을 알리는 상징적인 사건이었다.

반도체산업은 지난해 기준 한국 전체 수출의 21%를 차지한다. 경기도는 화성, 평택, 용인, 이천을 중심으로 세계 반도체 산업의 핵심 클러스터로 급부상하며 2022년 기준 한국 반도체 수출액의 32.8%를 담당하는 대한민국 전자산업의 심장이 됐고, 지난해 상반기 기준 반도체 수출은 114.4% 증가한 272억5천만 달러를 기록하며 수출을 견인했다. 인천에서는 반도체가 전체 수출의 30%를 차지할 뿐 아니라 지난 2016년 이후 수출품목 1위를 기록하는 지역 핵심 산업으로 기능하고 있다.

반도체 신화를 이어갈 혁신을 위해 각종 연구기관의 제언도 활발히다. 경기연구원 김은경 선임연구위원은 ‘2023 경기도 반도체 산업 육성방안’을 발표하며 “중소기업 혁신 지원, 인력 양성, 반도체 펀드 조성, 글로벌 기업 유치 및 리쇼어링 등을 포함한 경기도의 적극적인 역할이 필요하다”고 강조했다.

인천연구원 또한 지난해 말 ‘2025년 국내 경제 전망 및 인천경제 여건’ 보고서를 통해 “인천은 인천경제자유구역(IFEZ)을 중심으로 첨단 산업단지 조성과 스마트 물류센터 구축을 활발히 이뤄, 제조업 경쟁력 강화와 세계 투자 유치 발판을 마련할 것”이라며 “원도심 활성화 등 균형 발전 노력이 동반돼야 한다”고 제언했다. 특별기획팀

● 관련기사 :

‘광복 80년’ 불굴의 도전… ‘기적의 경제’ 일구다 [지역경제의 개척자들]

https://www.kyeonggi.com/article/20250303580243

80년 통계로 본 성장 궤적... 인재와 산업 몰려든 ‘경기·인천’ [지역경제의 개척자들]

https://www.kyeonggi.com/article/2025030358023

정통 산업의 뿌리 ‘제조업’…경인지역 제조업 선구자 발자취 [지역경제의 개척자들]

https://kyeonggi.com/article/20250330580237

지역발전 동반자 ‘건설업’… 대한민국 역사를 짓다 [지역경제의 개척자들]

http://www.kyeonggi.com/article/20250429580267

사통팔달 ‘자동차 산업’… 경기·인천 꿈 싣고 달리다 [지역경제의 개척자들]

https://kyeonggi.com/article/20250527580257

로그인 후 이용해 주세요