알려지지 않은 치, 국내 최초 공개 [이강웅의 수원화성이야기]

화양루 그림 속 두 번 확장된 부분이 ‘용도 치’ 잘못된 복원·기록으로 담으로 보는 우 범해 2019년 수원서 발간한 한글본 ‘뎡니의궤’ 근거 잃어버린 ‘자성치’ 2개·‘용도 치’ 2개 찾아내

팔달산 남쪽 능선 성 밖에 용도(甬道)가 있다. 서남암문을 지나 양쪽에 여장이 있는 길이다. 평평하고 노송이 늘어선 편안한 길이다. 많은 사람이 용도를 성으로 알고 있으나 사실은 길이다. 주변 지형보다 바닥을 약간 높이고 여장만 둘렀다. 그래서 이름도 ‘솟아오를 용’, ‘길 도’다. 여장 밑의 돌은 여장의 기반석이다.

용도란 “군량을 운반하고 매복을 서기 위해 낸 길”이라고 기록돼 있다. 그러나 화성 용도는 매복을 위한 장소로만 사용했다. 적이 점거하는 것을 막기 위해서다. 이곳은 적이 점거하면 화성 전체가 적에게 노출되는 요해처이기 때문이다. 화성 4대 요해처 중 한 곳이다.

안내판에 “암문에서 84보 되는 동쪽에 하나의 치를 설치하였고 또 10보쯤 서쪽에 하나의 치성을 설치하였다. 화성에 치가 10개가 있다”고 설명한다. 동서 양쪽에 각각 용도 치 1개씩 있는 점은 의궤와 일치한다. 그러나 “화성에 치가 10개가 있다”는 안내문은 잘못된 것이다. 10개는 화성 치 8개와 용도 치 2개를 합한 수치다. 그러나 용도 치는 화성 치와 제도가 다르므로 별도로 취급하는 것이 맞다.

치는 다음 세 가지 조건을 동시에 충족해야 한다. 첫째, 원성에 잇대 돌출되고 둘째, 원성과 높이가 같으며 셋째, 전면에 현안이 1개 있어야 한다. 원문은 ‘철부성면, 고여성제, 외면유현안일혈’이다. 용도 치는 이 세 가지 조건을 하나도 충족시키지 못한다. 용도는 성이 아니고 현안도 없기 때문이다. 이것이 용도 치를 화성 치와 동일하게 취급하면 안 되는 이유다.

여러 기록이 증명한다. 의궤에 “화성 치는 8곳”이라고 했다. 그리고 북동치, 서1치, 서2치, 서3치, 남치, 동1치, 동2치, 동3치라고 고유의 이름을 부여했다. 그러나 용도 치는 “동쪽에 1개의 치를 설치하고”처럼 보통명사화했다. 일부 학자는 ‘용도 동치’, ‘용도 1치’라 부르고 있다. 모두 근거 없는 용어다.

또 용도 치의 길이는 용도 여장 길이에 포함해 기록했다. 반면 화성 8개 치는 각각 곡성 길이로 기록하고 있다. 이처럼 의궤는 용도 치와 화성 치를 분리해 구분했다. 이는 용도 치와 화성 치의 제도가 다르다는 의미다. ‘화성 치’와 ‘용도 치’로 구별해 부르는 것이 원칙이다.

제도는 다르나 용도 치도 치의 기능은 하고 있다. 여장을 돌출시켜 만들어 용도로 접근하는 적의 측면을 공격할 수 있다. 문제는 제대로 기능을 할 수 있을까다. 원래 치는 ‘양쪽 마주하는 치(對雉)”가 적의 양쪽 옆구리를 공격해야 한다. 따라서 최소 3개가 연속해 있어야 제 기능을 할 수 있다. 그런데 용도 치는 한쪽에 1개만 설치했다.

필자가 지금까지 알려지지 않은 ‘좌우의 마주하는 치’를 국내 최초로 공개한다. 좌우는 용도 치의 남쪽과 북쪽을 말한다. 북쪽은 서남암문 양옆의 원성이 치의 역할을 한다. 용도보다 밖으로 돌출돼 있고 더 높다. 용도 치의 북쪽 마주하는 치다. 이런 치를 ‘자성치(自成雉)’라 한다.

자성치란 용어는 “대체로 성은 굽고 꺾인 데가 많아 모퉁이와 마주치거나 문이 있는 곳에 이르면 자성치의 형상을 이뤄 성을 보호하게 마련”이라고 의궤에 나온다. 성을 쌓지 않고도 자연 지형 자체가 치성의 역할을 충분히 하는 곳이다. 자성치는 필자가 찾아 국내 처음으로 사용하는 용어다.

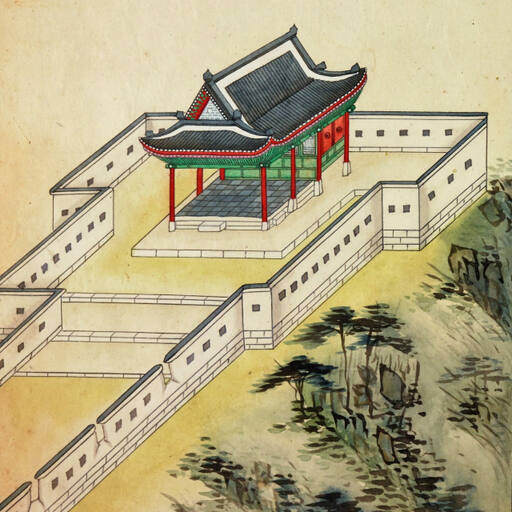

다른 한쪽 남쪽은 화양루 양옆으로 돌출된 부분이 치의 역할을 하고 있다. 화양루 그림을 보면 용도가 화양루 앞에 와서 두 번 확장되고 있다. 첫 번째 넓어진 부분에 총안 1개, 두 번째 넓어진 부분에 총안 2개가 있다. 모양도, 구조도, 총안도 용도 치와 똑같다. 방향도 용도 치를 향한다. 용도 치의 남쪽 마주하는 치가 된다. 이것이 필자가 발견해 국내 최초로 공개하는 용도 치다.

왜 그동안 이 네 곳의 치를 알지 못했을까? 첫째, 복원 상태가 잘못됐기 때문이다. 원형은 두 번째 확장 부분에 2개의 총안이 있다. 그런데 현재 복원된 모습에는 총안이 없다. 복원할 때 이 부분을 화양루 담으로 보는 우를 범했다. 둘째, 앞에 말한 자성치란 용어와 존재 자체를 그동안 아무도 인정하지 않았기 때문이다. 셋째, 화성성역의궤의 기록 때문이다. 의궤에 “남쪽 끝에서 두 번 구부러져 넓혔다. 첫 번째 확장된 곳의 너비 9보, 두 번째 확장된 곳의 너비 11보로, 이것이 화양루 터”라고 기록됐다. ‘화양루 터’로 기록돼 있다. 즉, 의궤 기록이 화양루 터로 인식하게 했다.

필자가 발견하고 치라고 말할 수 있는 것은 뎡니의궤 덕분이다. 2018년 프랑스에서 뎡니의궤를 복제하고 2019년 수원시에서 책으로 발간했다. 뎡니의궤 ‘화성성역 제9’ 9월 초7일 편에 나오는 기록을 보자. “용도 남쪽 끝에 이르러서는 또 동서 쪽으로 각각 20척씩 빼내어 좌우로 치성을 설치했다”란 기록이다. 분명히 ‘치성’이라고 기록돼 있다. 당시에도 용도 남쪽 끝 확장된 부분을 용도 치로 본 것이다.

그동안 잃어버렸던 자성치 2개와 용도 치 2개를 찾아냈다. 치의 기능을 하면서도 화성 치처럼 고유의 이름을 부여받지 못한 용도 치다. 화양루(서남각루)에 덧붙여 연속 3개 치를 만들어 기능을 살려낸 용도 치에서 정조의 전략적 사고를 엿봤다.

글·사진=이강웅 고건축가

로그인 후 이용해 주세요