무거운 쇠살문을 어떻게 개폐했을까? [이강웅의 수원화성이야기]

‘공간과 힘’ 기발한 설계… 쇠살문 여는 ‘비밀 열쇠’

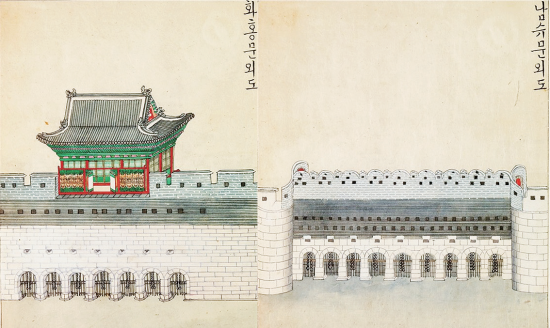

수문은 성 안팎이 개방된 곳으로 적군의 침입에 특별한 대책을 세워야 한다. 적을 향한 벽을 두꺼운 벽돌 첩으로 해 대포를 배치했고 물이 흐르는 홍예 수문에는 쇠살문을 설치했다. 쇠살문은 철전문의 우리말이다. 화살 모양의 쇠살로 만든 문을 말한다. 수문에 살을 가로세로로 엮어 만든 쇠살문을 설치한 것이다.

의궤에 화홍문을 “다리 아래 7개의 홍예에 각각 쇠로 만든 살문을 설치했다. 줄로 양쪽 문짝을 걸어 당겨 다리 위 구멍(석안)까지 꿰뚫고 지나가게 했으며 거기다가 고리를 설치하고 자물쇠를 달았다”고 기록돼 있다. 설치만 한 게 아니라 다리 위에서 쇠사슬을 당겨 문을 열기도 하고 내려 닫기도 한다. 평시에는 문을 열어두고 전쟁 중에는 문을 닫아 적군이 수문으로 침입하지 못하게 한 것이다.

그림과 설명만으로 문은 어떻게 새겼으며, 문을 열고 닫는 기능은 어떻게 했을까 알 수 없는 게 사실이다. 철전문은 어떻게 생겼고 어떻게 작동할까? 답은 쇠살문, 상층철전, 석안에 있다. 이 셋이 쇠살문 개폐 메커니즘의 비밀이다. 하나씩 살펴보자.

첫 번째 핵심은 철전문의 크기다. 홍예 모양의 수문은 화홍문이 7개, 남수문은 9개다. 쇠살문은 화홍문에 14짝, 남수문에 18짝이 투입됐다는 기록이 있다. 수문 한 곳에 문 두 짝씩 설치됐었다. 따라서 쇠살문 한 짝의 너비는 수문 너비의 2분의 1이 될 것이다. 또 의궤에 “줄로 양쪽 문짝을 걸어 당겨 다리 위의 구멍까지 꿰뚫고 지나가게 했으며 거기에 고리를 설치하고 자물쇠를 달았다”고 했다. “쇠사슬로 문짝을 걸어 당겼다”는 말로 미뤄 쇠사슬을 위로 당겨 수문을 열어두고, 아래로 내려 닫아둔 것으로 보인다. 즉, 상하 개폐 방식이라는 의미다.

따라서 쇠살문 높이는 수문 높이의 반 정도가 될 것이다. 단순한 크기가 무슨 비밀병기일까? 크기 중에서 ‘절반 높이’가 핵심이다. 만약 쇠살문 높이가 수문 높이와 같다면 쇠살문이 오르내릴 수 없기 때문이다. 이처럼 쇠살문 높이를 수문 높이의 절반 정도로 설계한 것이 개폐 메커니즘의 첫 번째 비밀병기다.

두 번째 핵심은 상층 쇠살의 존재다. 의궤 용어 ‘상층철전’이란 쇠살문 위층에 설치된 쇠살이란 뜻으로 ‘위층 쇠살’이 된다. 이것이 없으면 개폐가 성립되지 않는다. 철전문 높이는 수문 높이의 절반 정도다. 그러면 절반 윗부분은 개방된 상태로 적군이 침입할 수 있는 열린 공간이 된다. 이를 막기 위해 설치한 것이 바로 ‘위층 쇠살’이다.

가로 살을 걸치고 그 위에 수직 살을 붙여 고정했다. 수문 좌우 벽에 남아 있는 사각형 구멍이 가로 살을 설치하기 위한 구멍으로 보면 된다. 이처럼 ‘위층 쇠살’의 존재 자체가 비밀병기다. 만약 ‘위층 쇠살’이 없다면 쇠살문으로 수문을 봉쇄해도 뻥 터진 윗부분으로 적군이 침투할 것이기 때문이다. 이래서 ‘위층 쇠살’을 설계한 것이 상하 개폐 메커니즘의 두 번째 비밀병기다.

끝으로 다리에 뚫은 구멍(석안)의 위치다. ‘석안’이란 돌다리 바닥에 뚫은 구멍을 말한다. 쇠살문을 올리고 내리는 쇠사슬이 통과하는 구멍이다. 쇠사슬을 쇠살문에 연결해 당겨 올리는 것이다. 수문 한 곳에 구멍 1개씩이다. 핵심은 구멍의 구조에 있다. 구멍 위치가 쇠살문과 일치하지 않는다는 점이다. 쇠살문 위치에서 문에서 뒤로 물러선 위치다. 구멍 내부 경사가 60도 정도다. 육안으로도 경사를 볼 수 있다.

왜 같은 위치가 아닐까? 이유는 대포를 쏘기 위해 설치한 두꺼운 벽돌 첩을 피하기 위해서다. 하지만 더 큰 필연성이 숨어 있다. 좁은 구멍을 왜 까다롭게 경사지게 가공했을까? 왜 구멍과 문의 위치가 일치하지 않을까? 일치시키면 쇠살문을 들어올릴 수 없기 때문이다. 도대체 무슨 말인가?

문과 석안이 같은 위치면 병사가 쇠사슬을 잡아 올려야 문이 올라온다. 반면 조금 뒤로 물러난 위치면 쇠사슬을 잡아당겨야 문이 올라온다. 이 두 가지 동작, 즉 ‘잡아 올리는’ 동작과 ‘잡아당기는’ 동작은 어마어마한 차이가 있다. 공간(Space)과 힘(Forces)에서 큰 차이가 있다. 현실로 말하면 ‘병사 1명’과 ‘병사 여러 명’의 차이이고, ‘팔 힘’과 ‘온 몸 힘’의 차이가 된다. 줄다리기를 상상하면 이해가 쉽다.

‘1명의 팔 힘’으로는 쇠살문을 올릴 수 없다. 그러나 뒤로 물러나 경사가 지면 줄다리기처럼 ‘여러 명이 온 몸의 힘’을 쓰는 것이 가능해진다. 뒤로 물러나면 여러 명이 설 공간도 만들어진다. 이처럼 석안을 뚫는 각도를 경사지게 설계한 것이 개폐 메커니즘의 세 번째 비밀병기다.

정리하면 쇠살문을 개폐할 수 있었던 비밀의 핵심은 첫째, 철전문 높이를 수문 높이의 절반으로 한 것, 둘째, 개방된 철전문 윗부분을 상층철전으로 막은 것, 셋째, 석안을 철전문에서 뒤로 물러나 경사지게 뚫은 것이다. 화성 수문의 쇠살문에서 개폐를 가능하게 한 세 가지 비밀병기를 밝히며 정조의 과학정신을 엿보았다. 글·사진=이강웅 고건축가

※ 이 기사는 지역신문발전기금 지원을 받았습니다.

로그인 후 이용해 주세요