줄어든 결혼·높아진 혼인연령... 아기 울음소리 ‘뚝’ [이슈M]

혼인신고한 부부 2015년 이후 6년새 꾸준히 하락세 경기도 1만7천617쌍·인천 5천866쌍↓... 출생아 수도 감소

결혼과 출산에 대한 인식 변화는 통계에서도 확연하게 드러났다. 결혼은 줄고 혼인 연령은 높아지고 있으며, 이는 출생률 감소로 이어지고 있는 것으로 나타났다. 편집자주

■ “결혼 안 해”... 6년 새 도내 신혼부부 1만7천617쌍↓, 출생아 수도 급감

25일 통계청의 ‘신혼부부통계’에 따르면 지난 2021년 경기도에서 혼인신고를 한 부부는 5만6천362쌍으로 집계됐다.

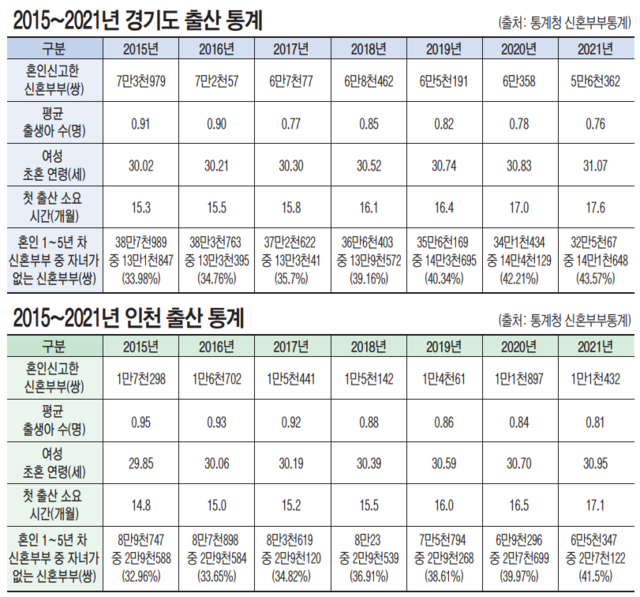

2015년 7만3천979쌍에서 2016년 7만2천57쌍→2017년 6만7천77쌍→2018년 6만8천462쌍→2019년 6만5천191쌍→2020년 6만358쌍으로 꾸준히 하락세를 이어오다 2021년 5만대에 접어든 것이다. 지금의 추세대로라면 올해는 4만대에 접어들 가능성이 높다.

인천에서는 1만1천432쌍이 2021년에 혼인신고를 했다. 2015년 1만7천298쌍에서 2016년 1만6천702쌍→2017년 1만5천441쌍→2018년 1만5천142쌍→2019년 1만4천61쌍→2020년 1만1천897쌍으로 감소 추세다.

혼인이 줄어들면서 자연스럽게 평균 출생아 수도 감소했다. 같은 기간 도 평균 출생아 수는 0.91→0.90→0.77→0.85→0.82→0.78→0.76로 급격하게 떨어졌다. 인천도 0.95→0.93→0.92→0.88→0.86→0.84 →0.81로 낮아지고 있다.

■ 초혼 연령, 혼인 후 첫 출산 기간↑

반면 꾸준하게 상승하는 지표도 있는데, 바로 평균 초혼 연령과 혼인 후 출산까지 걸리는 시간이다. 도내 여성의 초혼 연령은 1991년 24.78세에서 매년 상승해 30년 후인 2021년엔 31.7세로 높아졌다. 같은 기간 인천 여성의 평균 초혼 연령도 25.12세에서 30.95세로 급등했다.

초혼 연령이 높아지면서 첫 출산에 소요되는 기간도 점차 늘어나고 있다. 도내 초혼 여성이 결혼 후 첫 출산까지 걸리는 시간은 2015년 15.3개월에서 2016년 15.5개월→2017년 15.8개월→2018년 16.1개월→2019년 16.4개월→2020년 17개월→2021년 17.6개월로 6년 사이 두 달 이상 늦춰졌다. 인천도 2015년 14.8개월→2016년 15개월→2017년 15.2개월→2018년 15.5개월→2019년 16개월→2020년 16.5개월→2021년 17.1개월로 비슷하게 늘어났다.

초혼과 출산 연령이 올라가는 상황에서 첫아이 출산이 늦어진다는 것은 둘째·셋째 아이를 낳을 기회가 적어진다는 의미로 저출생 흐름으로 이어질 가능성이 크다.

■ 결혼해도 “애 안 낳아”

결혼을 해도 아이를 낳지 않는 이른바 ‘딩크족’들이 늘어난 것도 저출생 문제에 악재로 작용하고 있다. 도내 혼인 1~5년 차 신혼부부 중 자녀가 없는 신혼부부가 지난 2015년엔 33.98%(38만7천989쌍 중 13만1천847쌍)였지만, 2021년엔 43.57%(32만5천67쌍 중 14만1천648쌍)로 급증했다.

같은 기간 인천도 32.96%(8만9천747쌍 중 2만9천588쌍)에서 41.5%(6만5천347쌍 중 2만7천122쌍)로 자녀가 없는 신혼부부가 확연히 늘었다.

신혼부부 수는 빠르게 줄어든 가운데 자녀가 없는 신혼부부 수는 오히려 늘어난 셈이다.

■ 출산율 왜 떨어지나... 저소득층일수록 출산율 하락 폭 커

출산율 하락세가 이어지는 가운데 소득이 적을수록 출산율이 낮다는 조사 결과가 나왔다.

한국경제연구원이 2010년 대비 2019년의 소득계층의 ‘출산율’ 변화를 분석한 결과 소득 하위층과 소득 중위층에서 출산율이 각각 23.6%, 13.0% 감소했다. 반면 소득 상위층에서는 17.6% 증가했다.

유지성 한경연 선임연구위원은 “소득 하위층에서 출산율이 낮게 나타나는 만큼 저소득층 지원 중심으로 출산정책을 지원하는 선택적 복지체계가 필요하다”며 “소득 상위층이 모두 지원받는 정책보다는 출산 의지가 있는 저소득층 등에 대한 지원을 확대하는 맞춤형 정책지원이 필요할 것으로 보인다”고 설명했다.

■ 전문가 제언 “선택적 복지 펼쳐야 저출생 극복”

전문가들은 저출생의 원인 파악과 함께 이에 대한 적합한 지원책 마련이 필요하다고 분석했다.

이소영 한국보건사회연구원 인구정책기획단장은 저출생의 원인이 시시각각으로 변하고 있다고 강조했다.

이 단장은 “저출생 문제가 수면 위로 떠오르면서 처음에는 결혼은 하고 아이는 낳는데, 아이 양육 부담이 크다고 해서 저소득층 대상으로 보육지원을 했고 이후 맞벌이 부부 증가가 원인이 돼 맞벌이 부부를 대상으로 보육을 지원했다”며 “그러고 나선 전 국민이 돌봄 욕구가 있다는 것을 파악하고 무상보육을 지원하는 보편적 복지로 갔다”고 그간의 출산 지원 정책에 대해 설명했다.

이어 “그 다음에는 결혼을 하니까 아이는 낳는데, 결혼을 안 한다고 해서 청년 대상으로 주거 고용 정책을 지원했고, 이후 성평등과 불공정 사회 구조적 문제 등으로 저출생의 원인이 변화했다”고 덧붙였다.

그러면서 이 단장은 “정책의 방향성에 있어 청년들의 가치관 변화 등 저출생의 원인을 분석해 반영해야 한다”며 “보편적인 정책만으로는 정책의 효과성을 찾을 수 없다. 일반적인 사회보장은 보편적으로 지원하되 저출생 관점에 맞춰 ‘누가 출산을 하지 않는가’에 대해 살펴보고 이런 대상을 지원하는 선택적 복지가 필요하다”고 역설했다.

보편적 지원을 통해 정부가 출생에 대한 전폭적 지지 의향이 있다는 것을 보여줘야 한다는 의견도 제시됐다. 다만 외벌이 부부나 저소득층 가구 등에 대해선 선별적인 복지가 추가돼야 한다고 내다봤다.

이정원 육아정책연구소 선임연구위원은 “효율성을 생각하면 지원이 가장 필요한 계층에 두텁게 복지를 지원하자고 할 수 있지만 국가가 저출생 문제를 해결하기 위한 의지가 있다는 것을 보여주기 위해선 보편적인 지원이 기본적으로 깔려 있어야 한다”고 강조했다.

이어 “다만 저소득층인데 희귀질환이 있거나 출산 자체에 부담을 느끼는 특수한 상황이 있을 수 있다. 이처럼 추가적으로 더 비용이 들어갈 수 있는 부분에 대해선 선별적인 지원이 필요하다고 본다”고 말했다.

로그인 후 이용해 주세요