농가 “정부 쌀 소비량 감소세 통계 부실하다” [집중취재]

통계청 1인당 연간 쌀 소비량엔 ‘가구 부문의 쌀 소비량’만 포함 가구·사업체 모두 반영 통계 無... 농가 “진짜 쌀 소비량 파악해야” “기후 위기로 쌀 생산량 불안정, 정부 정책 옳은 방향인지 의문”

벼 재배면적 조정제의 기반이 되는 ‘쌀 소비량’ 통계가 현실을 반영하지 못한다는 주장이 나오고 있다.

정부의 취지는 1인당 연간 쌀 소비량이 점점 줄고 있는 상황에서 쌀의 과잉생산을 막기 위해 조정제를 도입한다는 것이었는데, 농가에선 쌀 소비량이 감소세라는 증거가 부실하다고 맞서는 것이다.

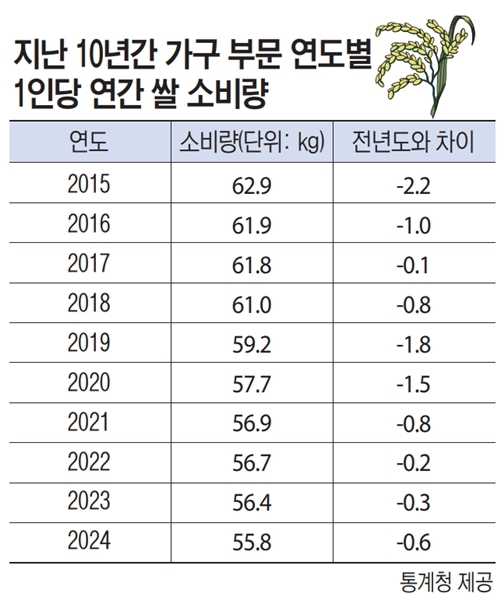

18일 통계청 등에 따르면 지난해 1인당 연간 쌀 소비량은 역대 최저치인 55.8㎏을 기록했다. 반면 ‘사업체 부문’ 쌀 소비량은 3년 연속 늘어 같은 해 87만3천363t으로 역대 최고치를 경신했다.

이 부분이 정부의 통계와 농가의 주장이 부딪히는 대목이다.

통계청의 1인당 연간 쌀 소비량엔 쌀을 구입해 직접 조리해 먹는 ‘가구부문의 쌀 소비량’만이 포함됐고, 즉석밥이나 주류 등 가공식품에 사용되는 ‘사업체용 쌀’ 소비량은 포함되지 않았기 때문이다. 정부는 가구부문의 쌀이 줄어든다는 이유를 들고 있는 것이고, 농가는 사업체용 쌀 소비량을 포함하면 오히려 1인당 평균 쌀 소비량이 소폭이지만 증가하고 있다는 입장이다.

즉 가구부문과 사업체부문의 쌀 소비량을 모두 반영한 ‘진짜 쌀 소비량’을 파악하고, 그 후에 벼 재배면적 조정제를 논해야 하지 않냐는 게 농가의 주장이다.

하지만 현재 ‘진짜 쌀 소비량’과 관련한 통계는 없다. 일부 물량은 중복 집계되는 데다가, 쌀 생산 및 소비량을 집계하는 통계청과 농림부가 접근할 수 있는 정보에도 차이가 있기 때문이다.

김종인 인천대학교 동북아통상학과 교수는 “통계 관련 지적은 일견 타당하면서도 현실적으로 반영하기 어려운 부분이 있다”며 “현재 가정 내 소비량을 조사하는 양곡소비량조사와 사업체들의 소비량을 조사하는 ‘사업체부문 양곡 소비량조사’가 별도로 이뤄지고 있어 두 자료를 통합하는 게 쉽지 않다”고 설명했다.

그러면서 “관련 통계를 낼 수 있는 기관은 농림부와 통계청인데 이 두 기관이 가지고 있는 데이터가 다른 점도 문제”라며 “농림부는 농협을 포함한 쌀 가공업체들 관련 데이터를 가지고 있지만, 통계청이 접근할 수 있는 정보엔 한계가 있어 농림부 입장에선 지금 통계청이 내놓는 분석도 지나치게 낙관적이라 생각할 수 있다”고 짚었다.

문제는 의견 대립이 해소되지 않은 채 조정제 시행이 목전에 왔다는 점이다.

지난해 전국 쌀 생산량(358만4천604톤)의 10.5%에 해당하는 36만3천303톤을 생산한 경기도는 당장 10일 뒤부터 8천108㏊의 벼 재배면적을 줄여야 한다.

쌀 생산량이 많은 전라남도, 충청남도, 전라북도, 경상북도를 이어 전국 광역 단체 중 5위에 해당하는 면적이다.

지난해 도내 쌀 생산량은 ▲화성(5만1천434톤) ▲평택(5만1천219톤) ▲이천(3만7천619톤) ▲여주(3만5천947톤) ▲안성(3만4천156톤) ▲파주(3만3천156톤) 순으로 높았다.

이들 지역의 지난해 벼 재배면적은 각각 ▲1만2천209㏊(16.7%) ▲1만423㏊(14.2%) ▲7천268㏊(10%) ▲6천903㏊(9.4%) ▲7천36㏊)9.6%) ▲6천612㏊(9.1%)로 모두 도내 벼 재배면적의 9% 이상을 차지했다.

생산량과 재배면적에 비례한 감축 면적을 할당하는 조정제에 따라 이들 지역에선 도 전체의 감축 면적의 70%에 달하는 5천738.9㏊를 줄여야 한다. 지역별로 살펴보면 ▲화성 1천245.5㏊ ▲평택 1천206.1㏊ ▲이천 898.8㏊ ▲여주 855.6㏊ ▲안성 844.5㏊ ▲파주 688.3㏊ 등이다.

쌀 생산량 40만8천톤을 줄이려면 8만㏊를 감축해야 한다는 정부의 셈법에 따르면, 올해 도가 할당받은 면적을 모두 감축할 경우 생산량은 지난해 대비 약 4만 톤이 감소할 것으로 추정된다. 이는 ‘임금님쌀’로 유명한 이천시와 여주시의 작년 생산량보다 많은 양이다.

상황이 이렇다 보니 조정제의 필요성 자체에 의문을 제기하는 목소리도 나온다.

국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 전종덕(진보당·비례) 의원은 “기후위기 시대에 때 이른 폭염 등 이상기후 현상이 나타날 때마다 쌀 생산량은 불안정해질 텐데 벼 재배면적을 줄이는 정책이 옳은 방향인지 의문”이라며 “지금은 초과생산이지만 언제 생산부족이 올지 모르는 일이기 때문에 주식인 쌀의 자급과 식량안보 측면도 고려해야 한다”고 말했다.

농가의 목소리는 한층 더 강하다.

도내에서 가장 넓은 면적을 줄여야 하는 화성시의 한 농민회 관계자는 “정부는 지금도 쌀 생산이 많다고 하지만 농촌이 점점 고령화되는 상황에 언제까지 생산이 소비를 앞지를지 예측하기 힘들다”며 “재배면적을 줄일게 아니라 저품질의 벼로 이모작, 삼모작해서 생산량만 늘리는 잘못된 관행을 바로잡는 게 급선무”라고 지적했다.

● 관련기사 :

‘벼 재배 면적 감축’ 뿔난 농심… 정부도 지자체도 외면 [집중취재]

https://www.kyeonggi.com/article/20250218580328

로그인 후 이용해 주세요