‘역대 대통령 개헌 발언’…대권 유·불리 따라 ‘국민은 외면’ [집중취재]

1987년 직선제 개헌 이후… ‘개헌 주장’ 끊이지 않아 현직 대통령 vs 잠재적 대권주자 셈법 확연히 엇갈려 개헌 논의 과정서 선출직 임기 맞추기 최대 ‘걸림돌’ ‘대통령 5년·지자체장 4년’ 20년에 한 번꼴 개헌 적기

집중취재 역대 대통령 개헌 발언 살펴보니...

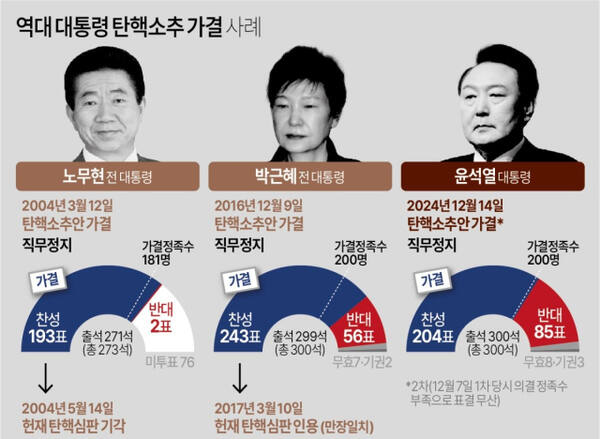

윤석열 대통령 탄핵소추안 국회 본회의 통과 이후 여야를 중심으로 개헌론이 확산되고 있는 가운데 역대 대통령들의 개헌 발언을 보면 국민보다는 자신의 유불리에 따라 찬성과 반대로 말을 바꾼 것으로 드러났다.

26일 경기일보 취재를 종합하면 1987년 직선제 개헌 이후 △노태우 △김영삼 △김대중 △노무현 △이명박 △박근혜 △문재인 △윤석열 정부로 이어진 과정에서 개헌 주장이 끊이지 않았다.

하지만 전직 대통령은 선거를 전후해 개헌 찬성과 반대로 태도를 바꿨다. 현직 대통령과 잠재적 대권 주자 간 개헌 셈법이 확연하게 엇갈린 셈이다.

앞서 개헌론이 본격화된 시기는 노무현 정부였다. 노 대통령이 2007년 1월 대국민담화를 통해 ‘원 포인트 개헌론’을 제시하자 당시 박근혜 의원은 “참 나쁜 대통령”이라며 “노 대통령 눈에는 선거밖에 안 보이느냐”며 거부했다.

이후 박근혜 정부 시절인 2016년 11월 국정농단 사태가 터지자 대통령 임기 단축과 4년 연임제 개헌 논의가 나왔지만 개헌론자를 자처했던 문재인 대표는 개헌이 아닌 대권을 선택했다.

이에 개헌 모임 의원들이 2017년 개헌과 관련한 입장을 묻자 당시 문재인 후보는 “정치인끼리 모여 개헌 방향을 정할 수 있다고 생각하면 오만한 태도”라며 “이미 내년 지방선거에서 함께 국민투표를 하자는 로드맵을 밝힌 적 있다”고 대응했다. 또 당시 이재명 성남시장도 “대선 전 개헌은 시기상 불가능하다”고 동조했다.

이어 2020년 8월 염태영 더불어민주당 최고위원 후보(당시 수원시장)는 지방분권 개헌을 통한 ‘제7공화국’의 문을 열겠다고 밝혔다. 그는 “실질적인 지방정부로의 전환을 의미한다”며 “중앙 중심의 국가 운영 체계를 지방정부의 자치분권 국가로 전환해야 한다”고 주장했다.

또 2022년 대선을 앞두고 민주당 이재명·김동연 후보는 개헌과 정치개혁에 합의하고 후보 단일화를 했지만 이 후보가 선거에서 패하면서 개헌 논의는 중단됐다.

이런 가운데 개헌 논의 과정에서 선출직 임기 맞추기가 최대 걸림돌로 작용했다. 5년 단임제인 대통령과 4년(3회 연임)인 지자체장, 4년(무제한)의 국회의원 임기가 제각각이기 때문이다.

이를 대통령과 광역단체장 동시 선거로 맞추려면 무려 20년 만에 한 번밖에 기회가 없는 상황이다. 이에 4년 중임제 개헌을 통해 선출직 임기를 4년 단위로 맞출 수 있지만 전직 대통령과 유력 대권 주자들은 자신의 임기 단축에 동의하지 않았다.

특히 임기가 초·중반인 대통령은 ‘개헌 블랙홀’이라며 반대했고 집권 말 대통령 중 일부는 정권 연장 또는 국면 전환을 위해 개헌을 주장하기도 했다.

최수영 시사평론가(전 청와대 행정관)는 이날 경기일보와의 통화에서 “문재인 대통령이 임기 말인 지난 2022년 초 3개월가량 임기를 단축하면 동시 선거가 가능했지만 외면했다”며 “만약 이번에 조기 대선이 치러질 때 개헌을 하지 못하면 향후 20년가량 제왕적 대통령제가 계속될 수도 있다”고 지적했다.

로그인 후 이용해 주세요