[사설] 夜學 꿈 지켜주는 ‘기회의 경기도’ 돼야

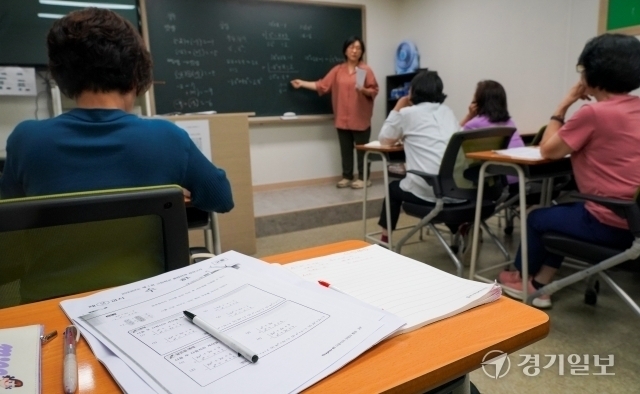

65세 여성의 얘기가 신문에 실렸다. 올 4월부터 한 야학에 다녔다. 3개월 만에 중졸 검정고시에 합격했다. 한 맺혔던 절절한 가정사를 전한다. 넉넉지 않은 형편이었다. 아버지가 중학교 진학을 반대했다. 아들 앞길 막는다는 이유였다. 어린 나이에 공장을 다녀야 했다. 서러움을 평생 간직하고 살았다. 이제 중졸 학력이 됐다며 좋아했다. 이 여성의 꿈을 이뤄준 곳은 야학이다. 수원특례시 팔달구의 작은 공간이다. ‘야학의 도움이 컸습니다.’

야학의 역사는 곧 우리 근대사의 굴곡이다. 일제강점기에 처음 시작됐다. 농민에게 한글을 깨우치는 계몽 활동이었다.

1960년대 들어서는 보조 교육 역할이었다. 가난한 청소년에게 검정고시 지도를 했다. 70~80년대 수요자는 도시빈민과 노동자였다. 생활·노동 야학의 성격이었다. 최근에는 만학층 지원이 핵심이다. 노인, 주부, 장애인을 위한 배움터다. 이 모든 시대를 관통하는 공통점이 있다. 소외된 곳을 비추는 희망이다. 꼭 필요한 곳이다.

기능이 여전하고 필요성도 여전하다. 그런 야학이 줄어들고 있다. 있는 야학도 어려움이 크다. 야학은 무료로 진행한다. 재정 지원과 후원에 의존해야 한다. 이게 점점 줄어들고 있다. 교육부가 검정고시 프로그램을 운영하는 기관에 지원하는 예산이 있다. 2022년 8억4천만원이었다. 올해 5억5천만원으로 34% 줄어들었다. 전국 다 해서 이렇다. 비슷한 정책으로 성인문해 지원 사업이 있다. 이것도 52억원에서 49억원으로 줄었다.

일제강점기에도 어려웠던 야학이다. 지금도 어렵다. 전기세 걱정에 에어컨도 못 켜는 지경이다. 20만원 임차료도 버겁기만 하다. 기존 강의실을 쪼개 쓰며 교육한다. 이런 곳에 60대 이상 학생이 70~80명씩 몰려든다. 끝내 문을 닫는 야학도 늘고 있다. 경기도에는 한 때 수십곳의 야학이 있었다. 이제 20여곳 남아 있다. 야학이 한 곳도 없는 지자체도 있다. 좋아질 기미는 없다. “예산을 올려도 계속 삭감된다.” 교육부 관계자가 전한 상황이다.

복지천국이라는 대한민국 아닌가. 정치권의 퍼주기는 여야 구분이 없다. 지방자치단체 복지도 경쟁적이다. 선거마다 노인 복지, 학생 복지가 공약집을 메운다. 그런데 야학 약속은 안 보인다. 이렇다 할 ‘야학 공약’을 본 기억이 없다. 수혜자가 누군가. 가난해서 못 배운 어르신들이다. 어렵게 정착하는 이주 노동자, 탈북민들이다. 표가 덜 된다고 보는 건가. 김동연 경기도의 가치는 ‘기회’다. 저들에게 야학은 기회다. 경기도가 나서 주면 어떻겠나.

기회의 땅, 경기도에서 선도해주면 고마울 것이다.

로그인 후 이용해 주세요