[전시리뷰] 실학박물관 특별전 ‘연경燕京의 우정’

진솔한 생각과 마음 나눴던 한·중 지식인들

18~19세기 한국과 중국의 지식인들은 국경을 뛰어넘어 교류하며 우정을 쌓아갔다. 말도 문화도 통하지 않는 그들은 어떻게 인연을 이어갔을까. 경기문화재단 실학박물관은 18일 개막한 특별전 ‘연경의 우정’을 통해 이러한 인연의 끈을 보여준다.

이번 특별전은 18~19세기에 걸쳐 한국과 중국의 문인들의 교류가 동아시아사와 실학사에서 어떤 의의를 갖는지 돌아보며, 30주년을 맞는 한·중수교의 의미를 되새기는 차원에서 마련됐다. 연경 유리창에서 만난 한·중 지식인들은 말이 통하지 않아도 한자라는 공통분모를 통해 필담 등으로 연결됐다. 그들은 다시 만날 날을 기약하며 편지를 보내 그리움을 달랬고 서로의 글과 그림을 감상하며 필요한 책을 주고 받으며 우정을 이어나갔다.

전시는 과천시 추사박물관, 석주선기념박물관 등 기관 및 개인 소장품들로 구성돼 있다. 1부 ‘만남의 공간, 연경 유리창’, 2부 ‘홍대용과 엄성의 천애지기’, 3부 ‘북학파의 시, 중국에 알려지다’, 4부 ‘한류의 선봉, 초정 박제가’, 5부 ‘추사 김정희, 60일의 여정과 교유’, 6부 ‘19세기 청조 문인과 조선’ 등으로 이어지는 이번 전시는 홍대용과 엄성, 박제가와 중국 문인들, 박정희와 완원·옹방강의 인연에 주목했다.

■ 홍대용과 엄성, 멀리 떨어져 있지만 서로를 알아주는 각별한 벗

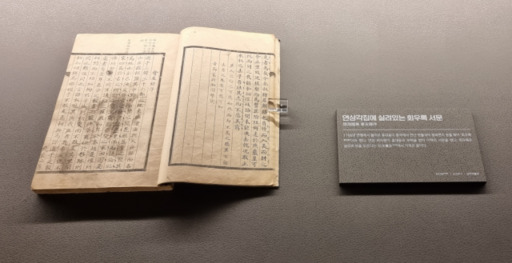

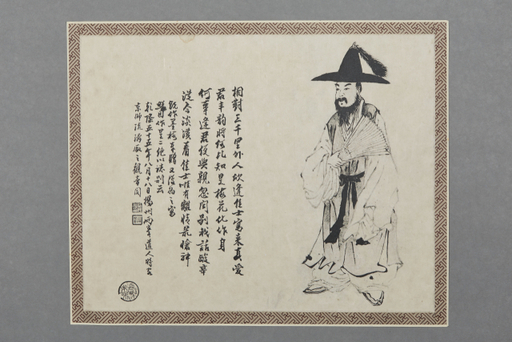

조선 후기의 실학자 담헌 홍대용은 1766년에 엄성과 반정균, 육비 세 사람을 연경(지금의 북경) 유리창에서 처음 만났다. 그 중 엄성과 홍대용은 서로 통하는 지점이 많아 가깝게 지냈다. 홍대용은 평소 몸가짐과 자세를 중요하게 여겼는데, 엄성 역시도 그와 뜻을 같이 하는 지점들이 있어 각별한 사이를 이어갔다. 엄성이 그린 ‘홍대용의 초상’에서는 그가 생각하는 홍대용의 모습이 세심하게 담겨 있고, 엄성을 비롯한 이들이 홍대용에게 쓴 편지 ‘고항적독’에선 연경에서 막 헤어진 문인들의 진솔한 그리움이 잘 표현돼 있다. 엄성이 홍대용이 선물한 묵향을 맡으며 숨을 거뒀다는 일화 역시 그들의 깊은 우정을 잘 드러낸다.

■ 박제가와 중국 문인들, 활발했던 한·중 지식인 네트워크

초정 박제가는 10년 간 중국을 네 번이나 방문하는 등 한·중 지식인 네트워크의 정점에 있었다. 그는 기윤, 옹방강, 완원과 같은 청나라 학계의 지식인들을 비롯한 수많은 문인들과 소통하며 지적 네트워크를 다졌다. 이 가운데서도 박제가는 화가 나빙과 관음각에서 주로 만났다. 나빙은 그와 헤어지는 것을 아쉬워 하면서 초상화과 함께 ‘월매도’를 그려 박제가에게 선물로 주기도 했다. 이 같은 일화는 박제가의 시문집들이나 ‘호저집’에 수록돼 있으며, 특히 박제가가 중국 문인들과 교유했던 시와 편지 등이 엮여 있는 ‘호저집’에 등장하는 중국 인사들이 180명이 넘는다는 사실로 미뤄 보면 박제가의 인적 네트워크가 얼마나 탄탄했는지도 엿볼 수 있다.

■ 김정희와 완원·옹방강, 우정을 넘어 학술 교류의 장으로

박제가가 구축했던 네트워크는 추사 김정희의 무대로 확장됐다. 우정에서 시작된 만남이 금석학 등의 학술 교류의 장이 됐다. 김정희는 당대 최고의 학자 완원과 옹방강을 만나게 되면서 삶과 학문, 예술 활동에 있어 분수령을 맞이했다. 그들은 고증학, 금석학 등의 이론에 관한 필담을 나누며 서로의 생각과 마음을 교환했다. 옹방강이 정리한 귀중한 금석 연구 자료 ‘해동금석영기’, 완원이 간행한 ‘황청경해’ 등에선 당시 김정희가 이들과 학술적으로 활발하게 교류했다는 사실을 알 수 있다. 18세기까지는 지식인들이 우정을 나누는 네트워크가 형성됐다면, 김정희 이후로는 학문적인 영역으로도 한·중 연결망이 한층 넓게 확장된 셈이다.

정성희 실학박물관장은 “이번 전시에선 한중 지식인 간의 우정에서 시작한 인연이 문화예술을 아우르는 교류의 무대를 만들어냈다는 점에 주목했다”며 “이 자리가 밀접하게 얽혀 있던 한국과 중국의 관계를 다시 조명하는 기회가 되길 희망한다”고 전했다. 전시는 내년 2월 28일까지.

송상호기자

로그인 후 이용해 주세요