박지영 장편 '고독사 워크숍' 현실을 껴안고 삶을 견디는 이들의 이야기

주변사람들과 단절된 채 홀로 살다가 아무도 모르는 사이에 세상을 떠나는 것. 우리는 이러한 죽음을 고독사라 부른다. 뉴스 등을 통해 비춰지는 고독사는 말그대로 고독하다. 타인과의 교류가 오랫동안 끊겼거나 맞이한 죽음 역시 대부분 꽤 오랜 시간이 지난 후 우연히 세상에 알려진다. 주로 무연고 사망자 상당수를 고독사로 판단하는데, 2017년 무연고 시신은 2천8명에서 2020년 3천52명으로 약 52% 늘었다. 특히 40대 미만은 같은 기간 63명에서 102명으로 62%가량 증가했다.

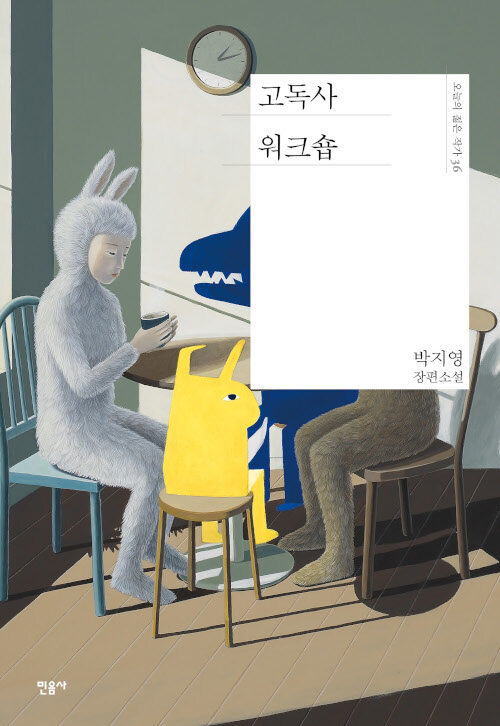

이런 시대에 박지영 작가가 9년만에 내놓은 <고독사 워크숍>(민음사 刊)은 다소 도발적이다.

‘오늘부터 고독사를 시작하겠습니까?’ 어느 날 갑자기 등장 인물들은 이런 초대 메일을 받는다. 민간 동물 보호 협회 정책 2팀에 근무하던 송영달도, 고결한 도지처럼 죽고 싶은 영우도 모두 평범한 이들이다. 이들은 하나같이 메일을 통해 워크숍의 제안대로 ‘고독사 워크숍’ 참가 지원서를 쓴다. 애초부터 일상이 고독하거나, ‘자발적 실종’에 관심 가졌던 이들을 골라 초대장이 발송된 터였다.

고독사를 ‘원하던’ 혹은 ‘준비하던’ 이들은 고독사를 해야 하는 이유와 고독한 일상을 온라인으로 적어내야 한다. 참가자들은 자신의 고독한 일상을 기록하기 시작한다. 도서관의 책들에 그어진 밑줄을 포스트잇에 옮겨 적기, ‘오늘의 부고’ 작성하기, 매일 한 사람을 위한 농담 하나 만들기 등등. 소설은 고독사 워크숍 참여자 한 명 한 명이 걸어온 삶의 궤적을 따라간다. 평범한 일상을 살아가며 존엄한 죽음을 꿈꾸는 인물들의 어찌보면 시시하고 또 모순된 욕망이 13편의 옴니버스 형태로 펼쳐진다.

무너지는 듯한 일상을 살아내는 한 사람이 여기 있고, 또 비슷한 사람이 저기에 있으며, 누군가는 비좁은 방 안에서 그것들과 마주하고 있다는 것을 알려주며 은은한 연대와 위로를 보내는 데서 이 소설의 진정한 힘이 느껴진다.

“이럴 때일수록 탈모를 조심해야 합니다. 고독사는 슬퍼요. 그러나 대머리와 결합하면 얘기가 달라집니다. 대머리로 고독사하는 한 이유가 무어건 당신의 고독사 원인은 오로지 대머리가 될 겁니다.” 고독사를 원하던 참가자들은 서로 피드백도 건네며 이런 과정을 통해 오히려 고독을 견디는 힘을 기르게 된다.

소설가 정이현은 “<고독사 워크숍>은 고독사를 피하는 법이나 고독사에 담담해지는 법을 배우는 곳이 아니다. 어떻게든 삶을 견뎌 내는 무형의 기술을 연마하고 동료의 연습 과정을 지켜보며 묵묵히 응원하는 학교”라며 “문학의 힘과, 오직 문학만이 줄 수 있는 즐거움을 동시에 느낀 독서였다"라고 평했다. 13편의 옴니버스는 결국 현실을 껴안고 무한한 상상을 펼치며 희망을 찾아가는 이들의 이야기로 귀결된다.

정자연기자

로그인 후 이용해 주세요