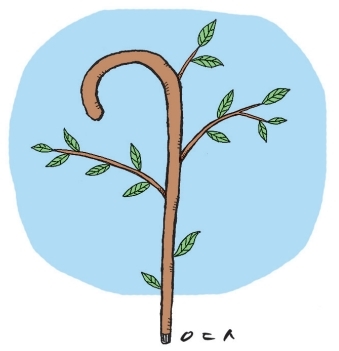

[생각하며 읽는 동시] 키 크는 지팡이

키 크는 지팡이

이명희

우리 할머니 지팡이

자꾸 키가 큰다.

올해는

할머니 키보다 크다.

허리 굽어지고

눈 어두운 할머니

지켜 드리려고

듬직하게 키가 컸다.

할머니 외출하실 때

얼른 와서

손을 잡는다.

우스운 얘기로 어릴 적엔 하늘을 향해서 키가 크지만 나이를 먹으면 땅을 향해서 키가 큰다고 한다. 키가 줄어드는 것을 반대로 하는 말이다. 이 동시를 대하자마자 떠오른 생각이다. 할머니의 키는 해마다 자꾸 주는데 지팡이의 키는 되레 큰다. 아이의 눈엔 꼭 그렇게 보인다. 그런데 다음 순간, 참 기특한 생각을 한다. ‘허리 굽어지고/눈 어두운 할머니/지켜 드리려고/듬직하게 키가 컸다.’ 지팡이가 키가 큰 것은 허리 굽어지고 눈 어두운 할머니를 지켜드리려고 그랬다는 것이다. 이 얼마나 예쁜 생각인가. 할머니에 대한 사랑을 요렇게 표현할 줄 아는 아이(시인)에게 고맙다는 인사라도 하고 싶다. 그런데 어느 때부터인가 이 지팡이가 유모차로 둔갑을 했다. 그 이유를 굳이 다질 필요는 없겠다. 지팡이에 의지하는 것보다는 유모차에 의지하는 게 훨씬 모양새가 나아 보여서인가 보다라고 생각할 뿐이다. 그런데 아무래도 할머니에겐 지팡이가 더 어울린다. ‘할머니 외출하실 때/얼른 와서/손을 잡는다.’ 손을 내미는 건 지팡이여야지 손 달린 유모차는 아무래도 어색하다. 어릴 땐 네 발로, 커서는 두 발로, 나이 들어서는 세 발로란 속담을 위해서 라도 지팡이가 사라져서는 안 될 것 같다.

윤수천 아동문학가

로그인 후 이용해 주세요