[2020 경기도 박물관·미술관 다시보기] 용주사 효행박물관

정조의 효심이 고스란히 살아있는 곳

용주사 효행박물관(孝行博物館)은 사실상 정조박물관(正祖博物館)이라 해도 과언이 아니다. 용주사(龍珠寺) 자체가 정조의 혼이 그대로 배어 있는 곳이기도 하거니와 절집 안에 있는 효행박물관의 유물 대부분이 조선의 개혁군주 정조와 직접적인 유물이기 때문이다.

실제 성보박물관(聖寶博物館)인 효행박물관은 용주사의 성스럽고 보배로운 유산들이 모셔져 있는 박물관이다. 역사에 빛나는 유물들을 수장하고 전시하는 성보박물관을 소유한 사찰들이 우리나라에는 여러 곳이 있다. 오대산 월정사 성보박물관이나 통도사 성보박물관 그리고 해인사 성보박물관은 어지간한 시립박물관이나 대기업이 만든 박물관 이상으로 뛰어난 박물관이다. 그러나 이들 성보박물관보다 더 좋은 유물과 역사적 가치가 있는 성보박물관이 바로 용주사 효행박물관이다.

■ 용주사는 그 자체가 에코뮤지엄

용주사는 정조시대 창건된 사찰이다. 정확히 이야기하자면 1789년(정조 13) 7월에 정조의 부친인 사도세자의 묘소를 수원으로 옮기고 나서 사도세자의 명복을 빌기 위하여 만들어진 원찰(願刹)이다. 정조는 즉위 직후 전국에 있는 왕실 원당(願堂)을 없애라고 지시하였다. 사찰을 없애라는 것이 아니라 ‘원당’이라고 지정한 제도를 없애라는 것이다. 원당으로 정해진 사찰들이 왕실과 결탁해서 부정행위를 하는 것을 막기 위해서였다. 그러나 용주사는 아버지의 명복을 빌기 위해 기획된 사찰이기에 적극적으로 짓게 하였다. ‘용주사 사적기’에 의하면 보경당 사일 스님이 정조의 행차를 막고 ‘부모은중경(父母恩重經)을 강의하여 정조가 감동받아 용주사를 창건하였다고 한다. 그러나 이것은 사실이 아니다. ’비변사등록(備邊司謄錄)‘에 의하면 현륭원 공사 책임자인 이문원이 공역을 마치고 원찰을 지어야 한다고 건의하였고 정조가 이를 수용하여 건립된 것으로 기록되고 있다. 관찬 사서인 ’비변사등록‘의 내용은 정확한 것이니 이는 정조의 의중을 확인한 이문원과 정조의 합의로 추진된 것이다.

정조가 현륭원 공사의 책임을 이문원에게 맡긴 것은 매우 의도된 것이다. 이문원의 부친인 이천보(李天輔)는 영의정으로 있다가 사도세자를 제대로 보호하지 못한 자책감으로 자살한 인물이었다. 그러니 사도세자의 한(恨)을 풀어줄 수 있는 신하로 정조가 이문원을 선택한 것은 당연한 일이었다. 그래서 정조는 이문원에게 용주사 건립의 책임을 맡았다. 정조는 용주사 건립에 필요한 돈을 왕실에서 모두 제공할 수도 있었지만 전국의 모든 백성들과 관료들에게 시주를 받았다. 조선 사찰사료에 의하면 엄청난게 많은 백성들이 모두 87,000냥을 모아서 사찰 건축을 하였다고 되어 있다. 수원 화성의 축성 비용이 870,000냥이 들었으니, 용주사 건립비용은 참으로 엄청난 것이다.

용주사는 처음부터 왕실 원찰로 만든 곳이기에 유교식 문화가 반영되었다. 그래서 용주사는 유교 건축문화와 불교 건축문화가 결합된 조선 유일의 독특한 양식을 가지고 있다. 조선 왕실 원찰의 전형을 보여주고 있다. 용주사 정문이 일반 사찰들과 같이 일주문의 형식이 아니라 향교나 서원의 정문처럼 삼문(三門)으로 되어있다. 삼문의 중앙문은 국왕이 왔을 때만 여는 문이기에 용주사의 삼문 중 가운데 문도 역시 국왕인 정조가 왔을 때만 열게 되어 있다.

특히 용주사 대웅보전은 왕실의 전각을 그대로 사찰의 금당(金堂)으로 재현하였다. 국왕이 친림한 어전과 같은 건축기법으로 만들어져 국가지정문화재인 보물 제1942호로 지정되었다. 대웅보전 안에 있는 후불탱화는 단원 김홍도가 감독한 탱화로 유명하다. 지금 경기도유형문화재로 지정되어 있는데, 아마도 조금 더 연구가 이루어진다면 보물로 승격될 수 있다. 대웅보전 앞에 종각에는 용주사 동종이 있다. 우리나라 역사상 가장 오래된 종의 하나로 몸체에 비천상과 삼존상이 새겨져 있는 고려시대 종이다. 국보 제120호로 지정되어 있다. 삼문과 천보루 사이에는 5층 석탑이 우뚝 솟아 있다. 이 5층 석탑이 전하는 바에 따르면 1702년에 성정(性淨)스님이 부처님의 진시 사리 2과를 사리병에 담아 석탑에 안치하였다고 한다. 그러니 종합적으로 이야기하자면 용주사 그 자체가 ’에코뮤지엄‘인 것이다.

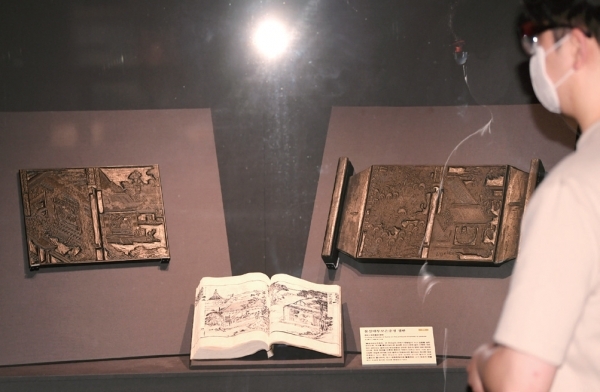

■ 용주사의 보문 부모은중경판

사찰 전체가 하나의 박물관이자 엄청난 스토리를 갖고 있는 용주사는 정조가 창건 과정과 그 이후에 하사해준 특별한 유물들을 효행박물관에 소장하여 전시하고 있다. 가장 대표적인 유물이 바로 ’부모은중경판(父母恩重經板)‘이다. 부모은중경은 부모의 은혜를 깊이 새기고 반드시 호도를 해야 한다고 강조한 특별한 경전이다. 불교란 원래 세속과의 인연을 끊고 초월적 자아로 가는 것을 공부하는 종교인데, 오히려 가장 세속적인 부모와 자식 간의 사랑과 효를 이야기하니 특별한 경전이 아닐 수 없다. 정조는 이 부모은중경을 너무 귀하게 생각했다. 그래서 부모은중경판을 용주사에서 만들게 하였다. 용주사 ‘은중경’은 변상도의 그림이 워낙 섬세하고 탁월하다. 당대 최고의 화가인 김홍도의 작품으로 추정하고 있다. 이 은중경은 정조대왕의 특별한 후원에 힘입어 조선 말기까지 다양한 판본이 유통되었다. 그리하여 많은 백성에게 부모와 자식 간의 삶의 가치를 깨닫게 하는데 큰 기여를 하였다. 효심으로 만들어진 절집이 용주사이다 보니 지금도 용주사를 ‘효찰대본산(孝刹大本山)’이라 하는 것이다. 조선시대는 동짓날이 되면 관상감에서 부적을 인쇄하여 백성에게 나누어 주게 했었다. 정조는 용주사 창건 이후 관상감의 부적 나누어 주는 풍속을 없애고 용주사에서 부모은중경을 다량으로 인쇄하여 나누어 주게 하였다. 조선의 모든 백성에게 진정한 효의 의미를 알려주고 싶었던 것이다. 그래서인지 용주사 효행박물관에 가장 먼저 전시하고 있는 것이 바로 ‘부모은중경판’이다. 잘 살펴보기 바란다.

■ 정조의 불심이 담긴 봉불기복게

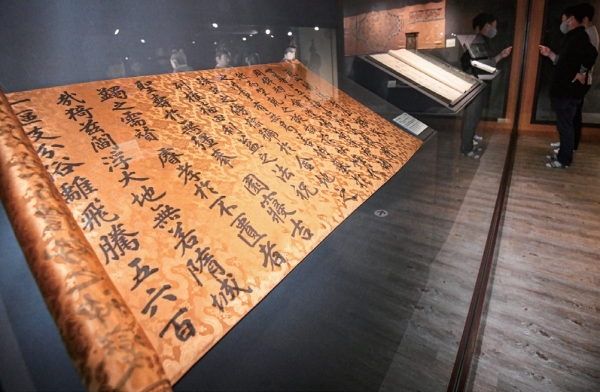

다음으로 중요한 유물이 용주사 봉불기복게(奉佛祈福偈)이다. 매우 큰 대장지(大壯紙)에 정조가 지은 ‘봉불기복게’를 참으로 멋진 글씨로 쓰였다. 정조는 1796년(정조 20)에 부처의 공덕을 찬양하는 내용을 목판본 9매와 필사본 2종으로 용주사에 하사하였다. 목판본은 정조가 지은 불교 게송인 만큼 그 내용을 기리기 위해 목판에 새기고 이를 왕실의 원당인 용주사에 하사한 것으로 여겨진다. 그래서 용주사 봉불기복게는 한국 불교사에 빛나는 유산이기도 하다. 정조는 용주사를 건립하면서 대웅보전 안에 모셔질 석가모니불상을 하사했다. 그리고 부처님을 위한 기복문을 직접 작성하였다. 조선의 국왕이 왕실과 연관된 사찰에 불상을 만들어 내려준 사례들은 존재하지만 국왕이 직접 부처님을 위한 기복문은 쓴 적이 없었다. 정조는 자신의 불교관을 그대로 봉불기복게에 담아 냈다. 그 스스로 금륜성왕(金輪聖王)을 자처하여 국왕이자 깨달은 존재로서의 위상을 보여주었다. 흡사 인도의 아쇼카왕과 같은 모습이었다. 국왕이자 부처인 전륜성왕(轉輪聖王)으로 인정된 아쇼카왕처럼 정조도 ‘금륜성왕’으로서 불교에 깊이 감화된 인물이었음을 드러내었다.

■ 용주사의 보물들, 정조시대 문화를 드러내다

용주사 효행박물관에서 가장 빛나게 전시되는 유물은 채제공(蔡濟恭) 선생의 친필 대웅보전 상량문(上樑文)이다. 황색 중국 비단에 쓰여진 상량문은 명필 채제공의 필력을 그대로 보여준다. 수원 화성 화서문(華西門) 편액을 쓴 채제공의 붓놀림이 ‘대웅보전’ 상량문에도 나타난다. 화려한 비단에 새겨진 채제공의 상량문은 200여년전 작품이 아니라 오늘의 작품과도 같다. 그만큼 온전하게 보전되어 있다. 마지막으로 최고의 유물은 혜경궁 홍씨 회갑연에 사용된 물품이다 공연을 위해 사용된 이 유물은 그대로의 모습을 간직한 채 우리에게 선물을 주고 있다. 태조 이성계가 꿈이 ‘자’를 얻었다는 이야기를 공연으로 만든 ‘몽금척(夢金尺)’의 깃발이 원형의 모습으로 우리를 맞이한다. 당대 왕실에서 행해지는 공연문화의 실체를 알 수 있게 하는 유물이다.

옹주사가 세계적인 ‘에코뮤지엄’이고 효행박물관에 있는 유물은 정조시대 극상의 진경유산(眞景遺産)으로 그 시대의 문화를 드러낸다. 코로나19로 인하여 지금 박물관을 찾아다니기 어려운 시대가 되었다. 그럼에도 용주사는 정조의 효심이 담겨 있는 사찰이고 그 안에 있는 효행박물관은 정조시대 문화의 정수이니 기쁨 마음으로 찾아가기 바란다. 그러면 그곳에서 정조를 만날 수 있다.

김준혁(한신대학교 교수, 한국사 전공)

사진=조주현기자

로그인 후 이용해 주세요