[명가와 고택을 찾아서] 2. 경북 안동 임청각-고성이씨 탑동파 종택과 군자정

4代 독립지사 10명 배출… 독립운동의 산실‘임청각’

안동역에서 철로 따라 동북으로 가면 왼편에 임청각(臨淸閣)이 나온다. 임시정부 초대 국무령 석주(石洲) 이상룡(李相龍, 1858~1932) 선생 생가다. 고성 이씨의 안동 입향조인 이증(李增)의 셋째 아들이며 형조 좌랑을 지낸 이명(李)이 1519년 지은 건물이다. 당호는 중국 남북조 시절 시인인 도연명의 귀거래사 마지막 부분에서 따왔다. 富貴非吾願 帝鄕不可期… 登東皐以舒嘯 臨淸流而賦詩. 부귀는 내 바라는 바 아니며 신선 세계는 기약할 수 없다… 동쪽 언덕에 올라 길게 휘파람불고 맑은 물에 이르러 시를 지으리. 임청각은 목조건물로는 봉정사 극락전, 부석사 무량수전과 함께 임진왜란을 견뎌낸 몇 안 되는 건물이다. 마을 전체가 유네스코 인류문화 유산으로 지정된 경주 양동의 무첨당(無堂), 향단(香壇)과 함께 민간인 주거로서는 가장 규모가 크고 가장 오래된 고택이다.

원래 99칸이었으나 일제가 철도를 놓으면서 50여 칸의 행랑채와 부속채 그리고 중층 문루를 철거당해 기세가 꺾였다. 영남산 기슭에 남동향으로 낙동강을 바라보니 전형적인 배산임수의 좌향이다. 안채와 행랑채, 별채인 군자정, 사당의 세 영역으로 나뉘는데, 각 영역은 경사를 따라 성별과 위계, 기능에 따라 엄격하게 구별된다. 사랑채와 안채, 중행랑채는 세 개의 날개채로 연결돼 月자를 눕힌 모양이다. 고건축학자들은 임청각에 대해 用자를 가로로 뉜 형태의 건물 배치라 말한다. 이는 조선총독부 촉탁인 무라야마 지준(村山智順)의 주장을 답습한 것이니 지하의 석주 선생이 들으면 피눈물 흘릴 노릇이다. (최근 明자 배치라는 새로운 주장이 제기됐다.)

■ 군자의 삶, 넉넉하되 넘치지 않는다

임청각의 백미인 군자정은 정면 2칸, 측면 2칸으로 동편에 대청, 서쪽에 온돌방 4칸을 둔 丁자형 남향 건물이다. 건물 주위에 쪽마루를 두르고, 난간을 쳐서 안전을 도모했다. 대청은 원주를 사용하고 그 위에 이익공계통의 공포와 그 사이에 화반을 1개씩 배치하였으며 겹처마로 만들었다. 공포(包)는 외면에서는 쇠서를 갖추지 않고 간소하게 꾸몄다. 회벽을 치고 대청 주위는 판문, 온돌방에는 빗살문을 달았다. 대청의 현판 글씨는 성리학의 태두인 퇴계 이황의 친필로 알려져 있다.

네이버에 ‘임청각’을 두드리면 ‘보물 제 182호… 중기의 별당 건물’ 이렇게 나온다. 그러나 임청각 자체는 보물이 아니며(중요민속문화재 181호) 별채인 군자정(君子亭)이 보물 182호다. 한국민족문화대백과, 안동시청 홈페이지도 모두 임청각이 보물 182호라 소개한다. 문화재청 홈페이지는 제목이 다소 혼란스럽지만, 본문에서 ‘이 중 보존상태가 양호하여 보물로 지정된..’이라 하여, ‘군자정’임을 분명히 했다. 빨리 정정해야 할 일이다.

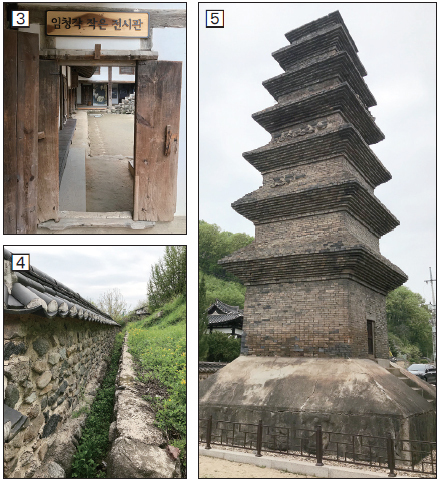

임청각 담장은 높지 않아 주인의 개방적인 마음을 드러내지만, 의외로 내부에서는 경계가 철저해 당시의 신분 질서를 말해주는 듯하다. 서울경기 지역의 저택과는 달리, 가마를 두는 헛간이 없는 점도 눈여겨볼 대목이다.

■ 일제의 잔재, 청산해야 할 숙제

임청각 바로 옆 고성이씨 탑동종택도 눈여겨 볼 만한다. 사대부저택의 요소를 고루 갖추면서 주변 자연과 교묘하게 조화를 이루는 고택이다. 조선 숙종 때 이후식이 안채를 짓고 손자 이원미가 사랑채와 별당인 영모당(永慕堂)을 완성했다. 안채는 폐쇄된 ‘ㅁ’자 형 주공간과 사당과 연결된 ‘ㄷ’자 형이 합해 ‘ㅂ’자형의 매우 독특한 평면 형식을 구성한다. 외따로 떨어진 북정(北停)은 1775년 지어졌다. 탑동 종택 바로 앞에는 ‘탑동종택’이라는 문파 이름의 유래가 된 7층 전탑(국보 16호)이 서있다. 흔치 않은 통일신라 시대 전탑이라 일찍 국보로 지정됐다.

그러나 아쉽게도 임청각, 탑동파 종가, 7층 전탑 모두 일본이 부설한 철길 옆에서 오늘도 진동과 소음, 매연에 시달리고 있다. 일본은 왜 굳이 여기 철로를 부설했을까? 석주 이상룡 선생의 가문은 백하 김대락, 항산 허위, 이회영 가문과 함께 4대 독립운동가 집안으로도 유명하다. 아들, 사위, 손자 등등 해서 가문에서 3대 9명이 독립운동으로 훈장을 받았다. 막내처제 김락은 본인도 왜경의 고문으로 실명했고 시아버지, 남편, 아들이 모두 독립운동을 하다 순절했다.

■ 새로운 명문, 노블레스 오블리주

석주의 손위 처남 백하 김대락은 65세의 고령에 일가 150여 명을 이끌고 만주로 망명했는데, 세거지 안동시 천전(내앞) 한 마을에서 모두 29명이 훈장을 받았다. 석주의 손부(손자 며느리)인 허은 여사도 왕산 허위 집안 사람이다. 당시의 선비 양반은 오늘날의 졸부들과는 격이 달라도 크게 달랐던 것이니, 일제에게는 눈엣가시였을 것이다. 국제 관계도 국내 경제도 어렵고 사회 갈등도 심해만 가는 오늘, 노블레스 오블리주를 실천한 선열들에게 부끄럽다.

김구철 시민기자 (경기대 미디어영상학과 교수)

※ 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

로그인 후 이용해 주세요