[경기 역사·문화를 기록하다] 4. 연천 신망리마을

분단의 아픔 간직한 곳...이젠 새로운 희망 꿈꾼다

경기북부는 한반도 중심에 위치하며, 남과 북을 잇는 관문이자 분단의 접경지역이다. 군부대와 개발제한 등으로 인한 독특한 지역정체성을 지닌 곳이기도 하다. 경기문화재단 북부문화사업단은 경기북부 접경지역에 위치한 마을의 기록을 보존하고 정체성을 규명하기 위해 ‘경기북부 마을아카이브 프로젝트’를 기획하고, 계속 사업으로 추진하고 있다.

지난해는 시범사업으로 동두천 턱거리, 연천 신망리, 파주 선유리 등 총 세 곳의 마을을 살펴봤다. 작가와 기획자들은 문헌ㆍ현장ㆍ구술 조사와 지역주민들과 함께하는 프로그램 및 워크숍 등을 통해 마을 환경에 대한 기초조사는 물론 내외부의 변화 양상을 포착하고 문화적 자원을 발굴했다. 특히 그동안 소외됐던 경기북부 접경마을들을 조명하고, 가치를 재발견했다는 점과 우리 이웃의 삶을 기록하고 공유했다는 부분에서 높은 성과를 가져왔다. 두번째로 소개하는 연천 신망리마을은 경원선 신망리역 서쪽에 위치해 있다.

한국전쟁 당시 폭격으로 초토화됐다가 휴전 직 후 1954년 피난민 정착지로 지정되면서, UN군의 원조로 100채의 가옥 및 행정 시설이 건립됐다. 지금까지도 신망리마을 지키고 있는 주민 대다수는 눈앞에서 폭격과 전쟁을 목격했고, 이북과 이남의 정치를 모두 경험한 독특한 생애를 가지고 있다.

■ 아픈 역사의 산증인

신망리마을은 ‘수복지구(收復地區)’에 속한다. 수복지구는 북위 38도 이북 중 한국전쟁의 정전협정에 따라 대한민국에 편입된 군사분계선 이남 지역을 말한다. 연천군, 포천시 북부, 가평군 북면 일부와 강원도 철원군ㆍ김화군 일부(1963년 철원군에 편입)ㆍ화천군ㆍ양구군ㆍ인제군ㆍ양양군ㆍ고성군이 해당한다. 1953년 정전 당시에는 군정 하에 있다가 1954년 ‘수복지구임시행정조치법(收復地區臨時行政措置法)’이 시행되면서 대한민국의 행정구역으로 편입됐다.

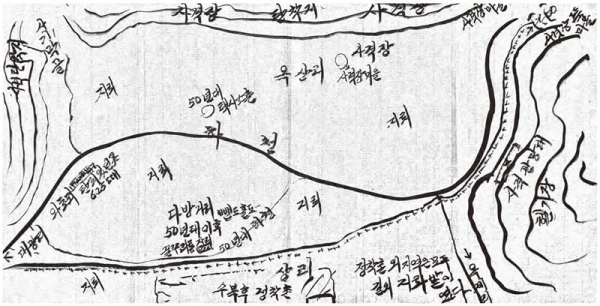

수복지구에서는 물리적 휴전선이 세워지기 전까지 월남, 월북 사례가 잦아 가택 수색이나 고발, 사상 검증 및 처형 등이 빈번하게 발생했다. 폭격이나 수색에 대비한 방공호도 집집마다 가지고 있을 정도였다. 다수의 군부대가 빠져나간 지금까지도 주민 퇴각로가 지정돼 있을 만큼 긴장을 늦출 수 없는 곳이기도 하다. 또 군사적 이유로 개발이 제한돼 있어 군수경제에 크게 의존할 수 밖에 없는 상황이다.

신망리마을은 휴전 직 후 1954년 피난민 정착지로 지정됐다. UN군의 원조로 100채의 가옥 및 행정 시설이 건립되면서 실향민들이 모여들었다. 실향민들은 선착순으로 입주했으며, 제비뽑기를 통해 살 집을 정했다. 이때 가옥이 ‘1호’, ‘2호’, ‘3호’ 등으로 이름이 붙여졌기 때문에 가옥과 입주 세대는 현재까지도 ‘1호집’, ‘2호집’으로 불린다. 가옥을 지어 마을이 형성됐지만, 많은 지뢰가 매장돼 있어 폭발 사고로 지인이나 친족을 잃은 경우도 다반사였다. 주민들은 이러한 척박한 환경에서도 농사를 짓고, 인근의 사격훈련장에서 탄피를 줍거나 미군이 먹다 남긴 음식물로 ‘꿀꿀이죽’을 만들어 먹는 등 어렵게 생활을 이어왔다.

■ 희망을 품고 사는 사람들

“매일 밤 모이라고 해서 모였어. 그러면 그들은 우리에게 이북노래를 가르쳤지. ‘장백산 줄기줄기 피어린 자국’ 이게 북한 애국가야. 그리고 다시 올라갔다가 1ㆍ4후퇴 때 또 한 번 인민군들이 들어왔어. 내가 살고 있던 마을에서는 중공군은 못봤어. 이곳(연천)에 많이 왔다고 하던데. 그때 인민군들이 많이 죽었다지.”

“전쟁이 나니까 군인트럭을 타고 피난을 갔는데 그러니까 처음엔 연천 북면에 살다가 동두천으로 갔지 그리고 수원과 용인을 거쳐 다시 연천으로 돌아온거야. 남편이 인민군으로 징병되는 바람에 내 나이 20살때 헤어졌어. 딸이 뱃속에서 4개월 때인데…남편과는 겨우 4개월 살았지 뭐야.”

신망리마을 주민들의 이야기다. 언젠가는 고향으로 돌아갈 수 있을 것이라 여겼던 이들은 상당수가 50년 이 넘도록 그대로 같은 집을 지키며 살고 있다. 수도권 지역의 사람들이 자유의 삶을 누리며 살아가는 동안 신망리마을 주민들은 접경지역의 역할을 하며 더딘 시간을 보내왔다. 인근 부대의 체조노래로 아침을 시작했고, 오랜시간 낮은 산과 밭고랑 사이로 들려오는 대남방송을 들어야했다.

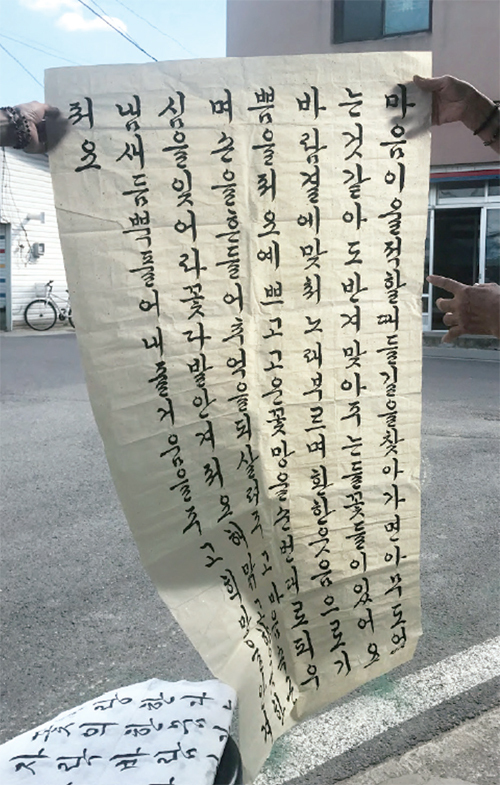

그래도 마을 주민들은 ‘새로운 희망’이란 뜻을 가진 ‘신망리’라는 마을의 이름처럼 새로운 희망을 버리지 않는다. ‘마음이 울적 할 때 들길을 찾아가면 아무도 없는 것 같아도 반겨 맞아주는 들꽃들이 있어요…해맑고 향긋한 냄새 듬뿍 풀어내 즐거움을주고 희망을 안겨줘요’라는 시처럼 지난 이야기들은 가슴에 묻은 채 오늘의 시간을 살아가고 있다.

송시연기자

로그인 후 이용해 주세요