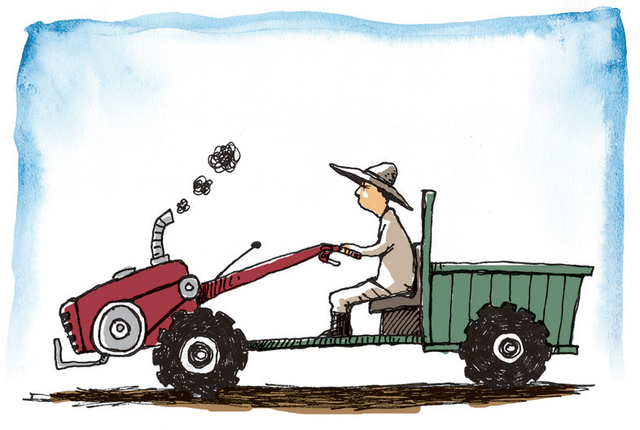

[생각하며 읽는 동시] 경운기

승인

2018-06-26 19:00

- 김용희

황소 대신 들여와서

손발을 맞춘 경운기

할아버지 따라

그새 나이를 먹더니

털 털 털

힘겨운 숨소리

내리막길도 소걸음

“아즉, 멈춰 서지 않고

힘쓰는 것이 어디여!“

등을 쓰다듬는

할아버지 손길에

툴 툴 툴

가쁜 숨 몰아쉬며

오르막도 거뜬히

탈 탈 거리며 한 대의 경운기가 시골길을 간다. 경운기 위에는 학교 가는 아이들이 아예 전세를 내었다. 뭐가 좋은지 연실 웃고 떠들며 소란한 아이들. 경운기를 운전하는 할아버지의 얼굴에도 아침 햇살이 금빛이다. 어디 아이들뿐인가. 경운기는 장터에서 돌아오는 아낙네들의 발품을 덜어주는 택시(?)이기도 했고, 씨앗이나 농기구를 운반하는 전용 트럭이기도 했다. 또 급한 환자가 생길 땐 읍내 병원까지도 마다않는 구급차이기도 했다. 얼마 전까지만 해도 시골길에서 종종 마주치던 광경이다. 이 동시는 그 경운기를 노래했다. 비록 기계일망정 세월 속에서 정이 든 경운기를 황소처럼 아니, 한 가족처럼 여기는 할아버지의 마음을 따뜻하게 그렸다. 오래도록 함께 살아온, 이제는 어쩔 수 없이 노쇠해 버린 경운기의 등을 안쓰러운 마음으로 쓰다듬어 주는 할아버지의 손길. 이에 보답이라도 하듯 가쁜 숨을 몰아쉬며 오르막길을 힘차게 오르는 경운기. 이 얼마나 가슴 뭉클한가. 이쯤 되면 경운기는 더 이상 차가운 기계가 아니다. 피가 흐르고 마음이 통하는 한 가족이다. 문학은 이래서 아름답다. 시인은 이래서 귀한 존재다.

윤수천 아동문학가

© 경기일보(www.kyeonggi.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

로그인 후 이용해 주세요