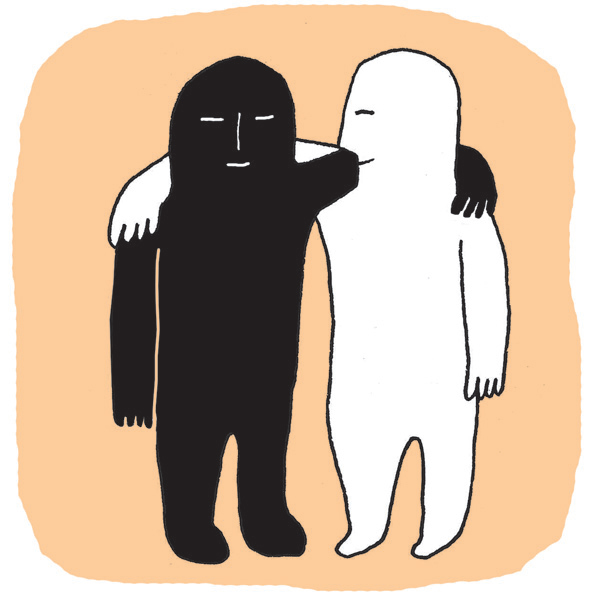

[생각하며 읽는 동시] 어깨동무하기

승인

2018-06-12 20:24

어른들의 단절된 삶 지적

- 신새별

어깨동무하고 몰려다니는

구름들.

어깨동무하고 뻗어 있는

산들.

어깨동무하고 누워 있는

밭이랑들.

강물도, 파도도

파란 어깨동무.

어깨동무하기

사람들만 힘든가 보다.

어깨동무는 아무나하고 할 수 없다. 친구라 하더라도 여간 친한 사이가 아니고서는 할 수 없는 게 어깨동무다. 신새별은 이를 자연 속에서 찾았다. 어깨동무를 한 구름, 어깨동무를 한 산, 어깨동무를 한 밭이랑 그리고 강물, 파도…이들은 따로따로 존재하는 게 아니라 서로서로 어깨동무를 하고 산다. 그래서 자연은 아름답다. 거기에는 서로를 존중해 주고, 아껴 주고, 신뢰해 주는 ‘사랑’이 있기 때문이다. 그런데 이 동시는 마지막 연에서 가슴이 칵 막힌다. ‘어깨동무하기/사람들만 힘든가 보다.’ 아, 갑자기 뒤통수를 얻어맞은 것 같다. 시인은 요 말을 하기 위해서 구름, 산, 밭이랑, 강물, 파도 얘기를 한 것 같다. 참 고약한 시인이다. 이렇게 아픈 곳을 찌르는 법이 어디 있는가! 이럴 때 시는 단순한 언어가 아니라 ‘칼’이다. 함께 살아가면서도 어깨동무한 풍경을 좀처럼 찾아보기 힘든 어른들 세상에 던지는 경고장이나 다름없다. 어릴 적엔 잘도 어깨동무하던 그 버릇이 어디로 갔는지를 묻고 있다. 그와 함께 금을 그어 놓고, 담을 쌓아 놓고 지내는 어른들의 그 단절과 슬픈 이야기들을 고발하고 있다. ‘어깨동무하기’는 아이들이 읽어야 할 동시지만, 오히려 어른들이 먼저 읽어야 할 것 같다.

윤수천 아동문학가

© 경기일보(www.kyeonggi.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

로그인 후 이용해 주세요