[경기정명 1000년, 경기문화유산서 찾다] 5. 지지대비(遲遲臺碑)에 새긴 마음의 깊이

돌아가기 아쉬워 발걸음 늦췄던 정조… 애틋한 효심 고스란히

<5> 지지대비(遲遲臺碑)에 새긴 마음의 깊이

■ 멈춤과 돌아봄의 고갯길

멈춤과 돌아봄. 멈춤은 곧 돌아봄이다. 멈추어야 옆이나 뒤편 혹은 멀리 있는 것들을 돌아보게 되니 말이다. 그런 멈춤과 돌아봄에 알맞은 곳이라면 가쁜 숨을 고르던 고갯길이 제격이다. 특히 깊은 멈춤이라면 지지대고갯길, 거기서 더 깊이 찾을 수 있다. 수원으로 들고 나는 길목인 데다 지지대비(遲遲臺碑)를 품고 있는 고개라 여느 경계에 비할 수 없는 역사적 깊이까지 지닌 까닭이다.

지지대라니, 휙휙 지나치던 생각을 지지 당기는 유다른 명명이다. 그런 시적 운치가 묻어나는 비석 앞에서 오래된 미래 같은 효(孝)라는 정신의 깊이를 돌아보게 된다. 지지대비에 담긴 효심과 그에 따른 명명의 내력을 생각할수록 우리 마음마저 지지 울리기 때문이다. 그만큼 지지대는 현륭원(융릉)과 화성을 돌아보고 한양으로 환궁할 때 얼른 뜨지 못하던 정조의 심정이 그윽이 뿌리 내린 유서 깊은 길목이다.

■ 지지대비, 효의 한 이정표

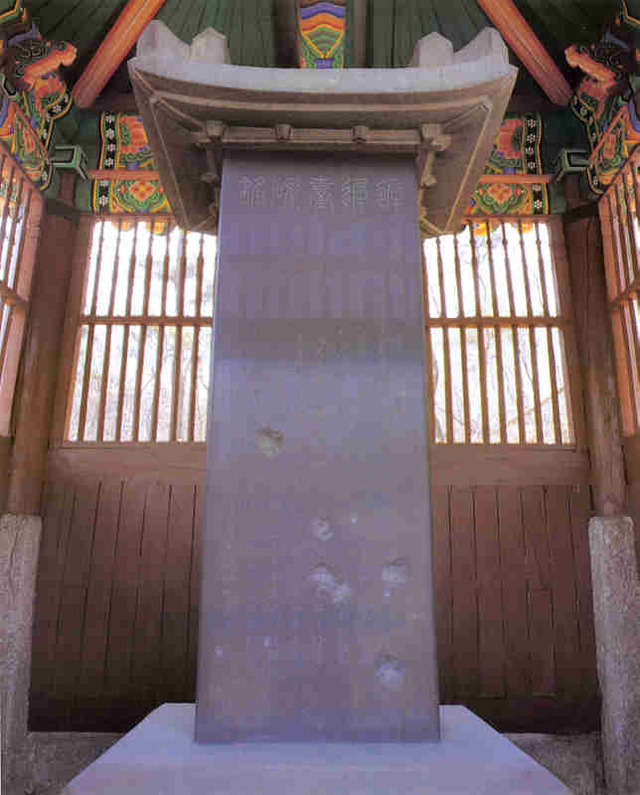

지지대비, 그 비석의 거주지는 경기도 수원시 장안구 파장동 산47-2다. 비는 지지대로 명명된 때보다 조금 뒤인 1807년(순조 7) 12월에 건립했다고 한다. 높이 150㎝에 너비 60㎝의 금석각 형태다. 글은 서영보(徐榮輔), 글씨는 윤사국(尹師國)이 썼고, 비의 상단에 있는 전자(篆字)는 수원부유수 겸 총리사 홍명호(洪明浩)가 썼다. 1972년 7월3일 경기도 유형문화재 제24호로 지정, 지지대비에 담아온 가치와 의의를 기리고 있다.

이 비문에 담긴 정조의 마음은 곡진하기 이를 데가 없다. “우리 전하께서 능원을 살피시고 해마다 이 대를 지나며 슬퍼하시고 (…) 마치 선왕을 뵙는 듯하시어 효심을 나타내시어 여기에 새기게 하시니, (…) 선대의 뜻과 일을 이어받으시는 아름다움을 여기에 그 만의 하나로 상고했도다” 정조의 깊은 슬픔과 아픔과 그리움이 고개에 새로운 이름을 짓고 비도 세우게 했으니, 지지대에는 효심에 따른 명명의 역사도 고스란히 담긴 것이다.

지지대라는 이름을 남기게 된 정조의 마음은 시에도 잘 나타난다. “이십일 일이 어느 날이던고. 와서 초상을 참배하고 젖은 이슬을 밟아보니, 어버이 사모하는 정이 더욱 간절하였다. 화성에 돌아와서는 비 때문에 어가를 멈추었는데, 가지 못하고 망설이는 것이 마음에 맞아 앉아서 날이 밝기를 기다렸다가 새벽에 다시 길을 떠나 지지대에서 머물렀다. 구불구불 길을 가는 도중에 어버이 생각이 계속 마음에 맺히어 오랫동안 그곳을 바라보면서 일률(一律)의 시로 느낌을 기록하다”(弘齋全書 卷七)라는 설명을 달고 있는 시가 특히 그렇다. 당시의 정조 마음을 소상히 전하고 있어 함께 읽어본다.

혼정신성의 사모함 다하지 못하여 (晨昏不盡慕)

이날에 또 화성을 찾아와 보니 (此日又華城)

침원엔 가랑비 부슬부슬 내리고 (寢園雨)

재전에선 방황하는 마음이로다 (徘徊齋殿情)

사흘 밤을 견디기는 어려웠으나 (若爲三夜宿)

그래도 초상 한 폭은 이루었다오 (猶有七分成)

지지대 길에서 머리 들고 바라보니 (矯首遲遲路)

바라보는 속에 오운이 일어나누나 (梧雲望裏生)

먼저 밤새 안녕을 돌보고 여쭙는 자식의 예인 ‘혼정신성’ 그 ‘사모함’을 다하지 못한 아픔이 짙게 배어 나온다. ‘침원엔 가랑비’마저 ‘부슬부슬’ 내려 가누기 힘들던 정조의 마음은 ‘사흘 밤을 견디기’ 어려웠다는 토로에서도 여실히 묻어난다. 그런 그리움이 지지대고개 위에 닿으면 다시 길어졌으니, 아버지 묘가 있는 화산(花山)을 마지막으로 돌아볼 수 있는 고개였기 때문이다.

고갯길에서의 긴 멈춤과 돌아봄의 시간은 다른 시에도 잘 나타난다. 시의 마지막 구절 ‘새벽에 화성 떠나 머리 돌려 바라보며(明發華城回首遠)/지지대 위에서 또 한없이 머뭇거렸네(遲遲臺上又遲遲)’라는 대목은 정조의 깊은 그리움을 겹쳐 보인다. 멀리 화산을 돌아보며 차마 발을 뗄 수 없어 머뭇거리던 정조의 회한 어린 모습. 그 심중을 ‘지지대 길에’ 올려놓고 보니 한숨소리마저 밟히는 듯 아릿하게 잡힌다.

■ 머뭇대는 마음의 깊이

지지의 길목에서 돌아볼 멈춤의 시가 또 있다. 화성 축성에 과학적 기여가 특히 컸던 조선 최고의 학자 시인 정약용의 시다. ‘지지대에서 행차를 멈추며(奉和聖製遲遲臺駐韻)’는 정조 어제(御製) 시의 화답으로 심금을 더 울린다. 임금과 신하가 시를 주고받던 전통을 물론 지지대에도 마음의 깊이를 더하고 있다.

대 아래 푸른 실로 꾸민 행차길 (臺下靑繩路)

아득히 화성으로 곧게 뻗었네 (遙遙直華城)

상서로운 구름은 농부 기대 맞추고 (瑞雲連野望)

이슬비는 임금의 심정을 아는 듯 (零雨會宸情)

용 깃발은 바람에 펄럭거리고 (龍旗色)

의장대 피리 소리 퍼져나가네 (悠揚鳳管聲)

그 당시 군대 행렬 어제 일처럼 (戎衣如昨日)

상상하는 백성들이 지금도 있어 (想像有遺氓)

‘(지지)대 아래 푸른 실로 꾸민 행차길’에서부터 정조의 축성 정신과 실현을 기리고 있다. 다산은 원행을 자주 한 임금의 효심은 물론 행차의 의미도 지지대에 흐뭇이 얹는다. ‘구름’이 ‘농부의 기대에 맞추’거나 ‘이슬비’가 ‘임금의 심정을 아는 듯’ 그리면서 수원 고을 ‘백성들’의 마음까지 담아내는 묘사로 화성의 아름다움을 오롯이 살린다. 철학·과학·실학·예술 등을 통섭한 시인다운 넓고 깊은 헤아림이 두드러진다.

시를 보면 지지대고개를 넘을 때 환궁 가마를 멈출 수밖에 없었던 정조의 심경이 전해진다. 그 고개야말로 아버지 묘를 모신 화산을 잠시나마 더 바라볼 수 있는 마지막 지점이었으니 말이다. 실제로 휴식을 한참 취한 뒤에도 이곳을 떠나기가 아쉬워서 정조의 행차는 항상 느릿느릿 움직였다고 한다. 느릴 ‘지(遲)’를 따서 지지대라 부르게 되었다는 지명의 배경은 지금 다시 봐도 우리네 마음을 지긋이 당긴다.

■ 遲遲(지지), 느림의 미학을 깨우는

현재 지지대비는 비각에 둘러싸여 자세히 보기가 어려운 모습이다. 비문이 결락된 곳도 있는 데다 비신 곳곳에는 한국전쟁 때 맞은 탄흔도 남아 있다. 게다가 차들이 빠르게 지나치는 고갯길 위의 중턱에 있으니 접근이 쉽지 않다. 그리 높은 곳은 아니지만 특별히 찾지 않으면 웬 비각이 하나 있네, 하며 그냥 지나치는 것이다.

마음 숙이듯 가까이 가야 보이는 지지대비. 그 비는 조선의 한 근간이었던 효의 정신과 실현을 일깨운다. 참혹한 죽음의 다른 이름이던 ‘사도’를 훗날 장헌세자로 추존하며 화산에 모시기까지 정조는 수원으로 큰 걸음을 자주 했다. 지지대비는 그런 원행의 역사적 걸음이자 정치적 구현인 수원화성 축성과 정조의 가없는 효심을 들려주는 의미심장한 증표다.

흔히 아는 만큼 본다고들 하지만 문화재는 특히 그렇다. 우정 이목리 노송지대를 지나 그 지지대고개를 가봐야겠다. 그러려면 일단 차를 멈추어야 한다. ‘멈추면 비로소 보이는 것들’(혜민)에 기대지 않아도 가속의 시대에는 멈추어야 돌아 보이는 게 많다. 지지대비는 그런 멈춤과 돌아봄, 그리고 느림의 힘을 짚어보게 한다. 지금쯤 개나리며 진달래가 봄빛을 한층 돋우고 있으리라.

경기 천년의 문화재 지지대비는 효의 가치를 돌아보게 한다. 삶의 속도 등에 대한 인문적 성찰도 일깨운다. 멈추고 돌아보는 그래서 느리고 머뭇대는 고전 같은 시간이 새삼 귀하게 다가든다.

정수자 시인문학박사

로그인 후 이용해 주세요