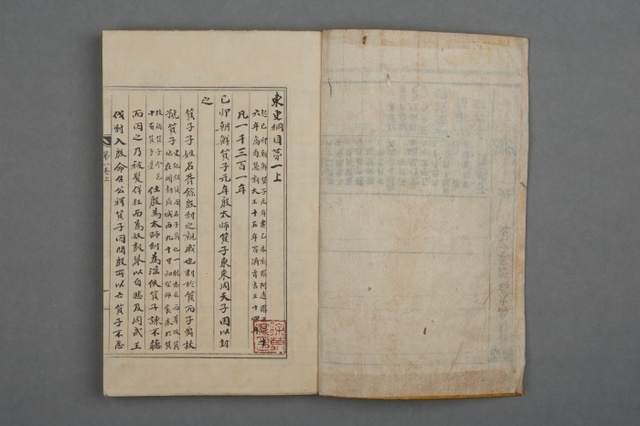

[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 안정복이 편찬한 우리 역사서, ‘동사강목’

안정복(安鼎福, 1712~1791)의 호는 순암(順菴)이다. 그는 숙종 후반기에서 정조 중반기를 살다간 인물로, 학문적으로 성호 이익을 중심으로 한 근기 남인의 학맥을 계승한 인물이다.

그의 가문은 18세기이후 재야의 정치세력으로 머물렀다. 울산부사를 역임한 할아버지 안서우(安瑞羽)는 영조가 즉위한 후 노론의 배척을 받아 파직 당했고, 전라도 무주에 은둔하였다. 무주에서 성장했던 안정복은 후일 부친 안극(安極)을 따라 25세 때에 경기도 광주 덕곡리(德谷里)로 옮겨왔다.

안정복은 일찍이 <성리대전>에 접하면서 성리학에 침잠하였다. 29세에 자신의 학문적 입장을 정립한 <하학지남(下學指南)>을 편찬했고, 35세에 평생의 스승으로 모시게 되는 성호 이익을 방문하여 제자의 예를 올렸다.

이익의 졸 후 안정복은 천주교에 대한 비판에 앞장서 일부 후배들의 급진적인 학풍을 견제하기도 하였다. 이러한 그의 활동은 순조초년 천주교 사옥의 혼란 중에서 성호학파의 명맥을 지키는데 큰 역할을 담당했다.

짧았던 관직 생활, 지방제도 개혁을 실천하다

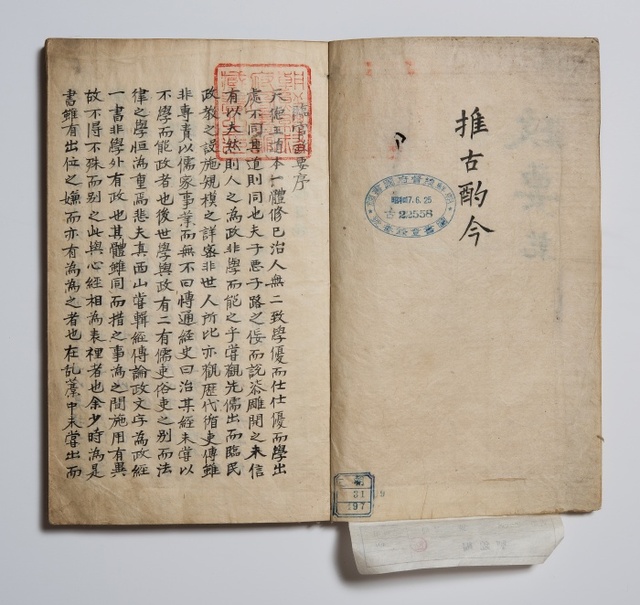

안정복은 젊은 시절 지방행정에 관심을 가지고 <임관정요(臨官政要)>를 집필했다. 이 책은 농민들의 생활안정을 위해 목민관의 통치덕목과 민폐의 시정내용을 정리한 내용이다. 후일 다산 정약용의 <목민심서> 편찬에도 많은 부분 영향을 주었다.

안정복은 40세에 가까워서 참봉을 비롯한 하급관료로 나아갔다. 65세가 되는 1776년 충청도 목천현감으로 나아가 목민행정을 펼칠 기회를 얻었다. 현감 재임시 지방의 실정을 파악하기 위해 목천현의 지리지인 <대록지(大麓志)>를 편찬했고, 향약을 시행하여 선정을 베풀었다. 이후 안정복이 목천현을 떠나자 백성들은 거사비를 세웠다. 후일 이 사실을 알았던 안정복은 백성의 마음이 고맙고 한편 부끄러워하면서 한편의 시를 지었다.

삼년간이나 목천의 밥으로 배를 채우지 못하면서도

재주없이 먹기만 한다고 부끄럽게 여겼는데

우습게도 복귀정에 세워진 한 조각 돌

거기에다 내 이름 남겨 후인들에게 보이다니

최고의 역사서 <동사강목>의 편찬

안정복의 학문적 성과는 역사 서술에서 두드러진다. 그가 심혈을 기울인 <동사강목(東史綱目)>은 조선후기 한국사 연구가 거둔 최고의 성과이다.

<동사강목>은 1754년에 착수하여 5년만에 초고를 완성했다. 안정복은 처음 이 책을 집에서 보관하는 용도로 생각했으나, 이후 남인계 신료 채제공의 천거로 세손[정조]의 서연에 참여하면서 관심을 끌게 되었다. 이후 정조년간 <동사강목>은 조정에 올려 져 널리 그 존재를 알렸다. 마침내 조선후기를 대표하는 통사로 자리를 굳혔던 것이다.

<동사강목>은 모두 20권으로 되어 있다. 이 책은 상고시기에서 고려에 이르는 우리의 역사를 기록했다. 정통·찬역·시비·충절의 문제를 다루어 지극히 유교 이념을 충실히 반영하고 있으나, 철저한 고증을 통해 완성도 높은 서술을 이루었다.

안정복은 지리 고증의 중요성을 강조했다. “역사를 연구하는 자는 반드시 영토[강역]를 정한 후에야 점거(占據)의 상태를 알 수 있고, 전벌(戰伐)의 득실을 살필 수 있으며, 분합(分合)의 연혁을 알 수 있다.”라고 하였다.

지리에 대한 관심은 <지리고>의 작성과 역사지도의 제작 등으로 나타났다. <지리고>를 통해 요동 지역을 단군조선·기자조선·부여의 영역으로 비정했고, 국경 문제에도 큰 관심을 보였다. 천하의 요충지인 옛 영토 요동을 잃어버린 것이 약소국이 된 중요한 원인으로 보았다. 이처럼 그의 북방에 대한 관심은 옛 영토 회복 의식과 잇닿아 있었다.

<동사강목>에 나타난 지리고증과 이설(異說)에 대한 논증은 한백겸 이래 조선후기 역사지리 연구의 축적된 성과를 종합하고, 여기에 자신의 견해를 덧붙여 한 단계 발전시킨 것으로 의미를 갖는다.

사론(史論)은 역사서 편찬자의 비평적 주장을 의미한다. 안정복은 <동사강목>에서 기존 역사서의 사론을 당색을 가리지 않고 수용했고, 미흡한 부분은 새로 작성하였다. 이 책에서 도덕과 군신 관계, 외교와 국방, 과거와 지방제도, 상례와 음악 등을 주제로 비평적인 사론을 확인할 수 있다.

또한 그는 우리나라의 독자성을 전제로 하여 조공을 통한 평화 질서 유지를 사대교린이라 생각하고, 이를 가장 이상적인 국제 질서로 옹호하였다. 때문에 조공적 질서위에 형성된 국제관계를 무력으로 변경하는 행위는 비난의 대상이 되었다. 한사군의 설치, 고려 때 원에서 설치한 정동행성의 설치 등과 고구려가 중국을 자주 침략하면서 나라를 잃은 화근이 되었다고 보는 것이 좋은 예이다.

<동사강목>은 특히 역사 인식의 측면에서 앞서 시도된 강목법(綱目法)을 세련되게 하고 정통의 부각이라는 측면에서 우리 역사를 재구성하였다. 기존에 제기되었던 단군정통론, 기자-마한 정통론 등을 각각 수용하고 체계화했다.

때문에 <동사강목>은 조선후기 정통론적 역사 인식과 고증적 학문태도에 의한 서술이라는 양면적인 성격을 지닌 저술로 조선후기 역사학의 발전선상에서 하나의 정점에 이른 것이라 할 수 있다. 이러한 위상으로 역사가 안정복은 후일 개화기 교과서류는 물론이고 한말 일제 강점기의 역사가들에게 큰 영향을 줄 수 있었던 것이다.

조준호 실학박물관 학예팀장

로그인 후 이용해 주세요