[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 18세기 천문학자 황윤석

승인

2017-05-08 13:49

조선 후기에 유입된 서양천문학의 수준은 어느 정도였고, 또 천문학자들은 이것을 어느 정도 이해했을까. 조선 영조대 최고의 천문학자로 이름을 날린 황윤석(黃胤錫, 1729~1791)은 이러한 궁금증을 풀어보기에 가장 적절한 예가되는 인물이다.

서양문물이 봇물처럼 유입된 18세기를 살면서 천문학에 일생을 바친 황윤석이 처음 천문학에 뜻을 둔 것은 그의 나이 열네 살 때였다. 황윤석은 부친으로부터 “창계 임영은 그의 나이 열한 살에 기삼백을 이해했다는데 너는 열네 살이나 되어서 그것도 모르느냐?”는 꾸중을 들었다.

기삼백(朞三百)이란 <서전>에 나오는 말로 1년을 의미하는 것인데 고대 천문사상이 담겨 있는 매우 어려운 상수학의 일종이었다. 아버지의 꾸지람에 자존심이 상한 황윤석은 이날부터 상수학 연구에 일평생을 바치기로 결심하고 학문에 몰입했다.

전라도 고창 출신인 황윤석은 시골에서 생활한 탓에 마땅한 스승을 구하고 있지 못한 상태였다. 어려운 시골 형편에 서울로 올라와 기약 없는 공부를 계속한다는 것이 못내 부담스러워 스승 찾는 일을 포기했던 것이다. 그로부터 6년이 흘러 28세가 된 황윤석은 부친의 강압에 못 이겨 미호 김원행을 찾아갔다. 김원행은 당시 노론 학맥의 구심점 역할을 하고 있던 석실서원을 이끌고 있던 인물이었다.

김원행은 황윤석을 선뜻 제자로 받아들이지 않았다. 김원행의 냉대에도 굴하지 않고 황윤석은 틈나는 대로 찾아가 문안인사를 하고 경서를 읽다가 의문 나는 것을 묻는 등 성실하게 석실서원을 드나들었다. 그렇게 노력한 지 3년, 김원행은 마침내 황윤석의 간청을 받아들여 제자로 입문할 것을 허락해주었다.

스승 김원행의 학문을 따르다

미호 김원행과 만남, 이것은 황윤석의 운명을 뒤바꾸어놓은 전환점이었다. 1756년 석실서원에서의 상견례를 시작으로 황윤석은 김원행이 죽기 전인 1772년까지 16년 간 그를 스승으로 섬기면서 학문적 영향을 크게 받았다.

황윤석의 스승 김원행은 조선 후기 성리학의 대가라 일컬어지는 농암 김창협의 양손자이자 김창협의 제자인 도암 이재의 문인이다. 도암 이재는 신임사화에 연루된 후 낙향하여 후진 양성에만 힘을 기울였는데 김원행은 그의 문하에서 노론계 기호학파의 맥을 잇는 사상가로 성장했다.

황윤석이 살았던 18세기는 사상적으로 인물성론(人物性論)이 학설상의 쟁점으로 떠오르는 한편, 기존의 성리학이 양명학과 서학 등으로부터 다양한 학문적 도전을 받고 있던 시기였다. 특히 성리학의 기본 과제이기도 한 인물성 문제는 인(人)과 물(物)의 근본적인 차이를 부정하는 ‘인물성이론(人物性異論)’과 차이가 없다고 주장하는 ‘인물성동론(人物性同論)’으로 나뉘어 극심한 논쟁이 벌어지던 상태였다.

이들 이론은 서양문물을 받아들이는 면에서도 대조적인 입장이었다. 인물성동론은 중화(명나라)와 이적(청나라) 사이의 문화적 차이를 인정하면서도 인간의 본성을 ‘이(理)’의 보편성이라는 입장에서 이해하는 까닭에 그 동질성을 더욱 강조함으로써 청조문화와 서양문화를 긍정적으로 보려는 입장을 취하고 있었지만, 인물성이론은 그와 정반대였다. 조선 후기 서양문물을 수용하고자 했던 이른바 북학파와 석실서원이 인물성동론, 즉 낙론(洛論)에서 출발했다는 사실은 이러한 의미에서 의미심장하다.

홍대용과 동문수학하다

스승의 전폭적인 지지와 함께 석실서원 문인들 가운데 단연 상수학 연구의 선두주자로 인정받았던 황윤석은 자연스럽게 이 서원의 문인이기도한 담헌 홍대용과 학문적 교류를 하게 되었다. 홍대용은 황윤석보다 빠른 12세 때부터 이미 석실서원에서 수학하고 있던 중이었다. 뒤늦게 석실서원에 합류하게 된 황윤석은 자연과학에 관한 공통된 관심 때문에 홍대용과 밀접한 관계를 맺을 수 있었다.

시골 촌뜨기 서생이었던 황윤석이 그나마 서울에서 수학하는 것으로 만족하며 지냈던 것과 달리 홍대용은 명망 있는 가문의 자제였고 북경 여행을 가는 특혜를 누렸다. 그리하여 홍대용은 조선에서 구해 보기 힘든 한역서학서를 북경 여행을 통해 구입하여 볼 수 있었고, 황윤석은 홍대용에게 이 서적들을 빌려보곤 했다.

1772년(영조 42) 황윤석은 홍대용과 함께 스승 김원행을 모시고 흥양으로 가서 염영서가 만든 자명종을 구경하기도 하고 홍대용이 천원군 수신면 수촌에서 농수각을 만들었다는 소식을 듣고 이를 보러가기도 했다. 그 자리에서 그는 홍대용과 함께 천문기기에 관해 의견을 교환하기도 했다. 4년 뒤인 1776년에는 사헌부감찰로 있던 홍대용을 찾아가 상수학에 관해 논쟁을 벌이기도 했으나 그 내용이 무엇이었는지는 전해지지 않는다.

조정에까지 알려진 천문학자

황윤석은 자연과학에 관한 문제라면, 가리지 않고 많은 사람들과 의견을 나누고 자신의 식견을 피력하곤 했는데 이 같은 명성은 조정에까지 알려지게 되었다. 급기야 황윤석은 1770년(영조 46) 4월 7일, 영조의 부름을 받고 입궐하는 영광을 누렸다. 영조를 만났을 때 황윤석은 너무나 한미한 관직에 머물고 있었다. 영조와의 만남은 그의 직함으로서는 상상할 수도 없는 일이었으나, 천문학에 조예가 깊다는 명성 덕분에 왕을 알현할 수 있었던 것이다.

그는 자타가 공인한 천문학자였지만 불행히도 문과에 급제하지 못한 결점으로 말미암아 뜻을 펴지 못하고 불운한 선비로 일생을 마감해야 했다. 1759년 그의 나이 31세, 진사시험에 합격하긴 했으나 벼슬길의 등용문이었던 문과시험에선 거듭 낙방의 쓴잔을 마신 상태였다. 그의 인생은 불운의 연속이었다. 간신히 음직으로 참봉직도 제수 받고 목천 현감이 되기도 했으나 맡고 있던 창고가 유실되는 바람에 파직되는 파란을 겪기도 했다.

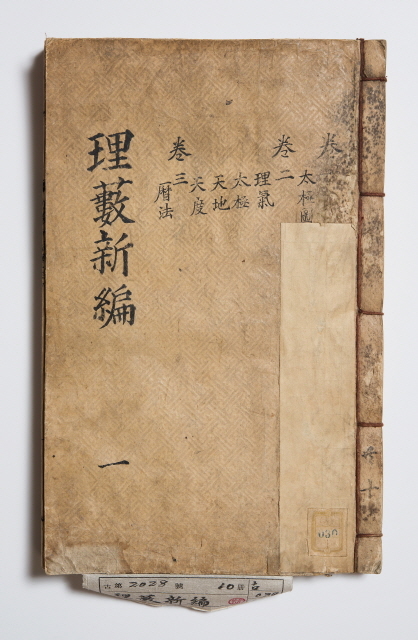

자신의 능력을 펼치기에는 너무나 운이 없었던 이 불우한 선비는 이후로 자신의 역량을 학문에만 쏟기로 결심하고 모든 관직을 물리친 후 낙향했다. 그리고 1791년 사망하기까지 평생의 작업이기도 했던 천문학서인

© 경기일보(www.kyeonggi.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

로그인 후 이용해 주세요