임윤지당…여성, 실학과 통하다

학문과 교육이 남성의 전유물이었던 전통시대 조선사회에서 자신의 문집을 편집하여 정서해 두고 간행할 계획을 세우고자 했던 여성이 있었다면, 그 자체만으로 이미 시대를 앞선 비범한 여성이라 하겠다.

이러한 사실은 저술 중 「문집 초고를 정서하여 지계로 보내며[文草謄送溪上時短引]」에 보이는데, 이 여성이 바로 임윤지당(任允摯堂, 1721~1793, 이하 “윤지당”이라고 약칭함)이다.

학문적 명성이 높은 명문 집안에서 태어나다

윤지당은 1721년(경종 1)에 함흥 판관을 지낸 임적(任適)과 파평 윤씨의 사이에서 5남 2녀 중 둘째 딸로 태어났다. 그녀는 조선 후기의 대 성리학자 녹문(鹿門) 임성주(任聖周)의 여동생이자 운호(雲湖) 임정주(任靖周)의 누님이다.

‘윤지당’은 어린 시절에 임성주가 지어 준 당호로, 주자의 ‘윤신지(允莘摯)’의 글귀에서 따온 것이다. 신(莘)은 태사(太?, 문왕의 부인)의 친정 고향이고, 지(摯)는 태임(太妊, 문왕의 어머니)의 친정 고향이다. 그 뜻은 태사와 태임의 덕을 본받으라는 의미를 담고 있다.

이 집안은 풍천 임씨(?川任氏)로, 고려의 은자광록대부(銀紫光祿大夫)를 지낸 임온(任溫)을 시조로 한다. 고조 금시당(今始堂) 임의백(任義伯)은 사계 김장생(金長生)의 문하에 나아가 우암(尤菴) 송시열(宋時烈)과 동춘당(同春堂) 송준길(宋浚吉)과 함께 교유하였다.

증조 임승(任陞)과 조부 임사원(任思元)은 각각 우의정 홍중보(洪重普)의 딸과 호조판서 이경직(李景稷)의 손녀와 혼인하였다. 외조부 윤부(尹扶)는 소론의 영수 윤증(尹拯)의 6촌 동생이자 이조판서 윤동섬(尹東暹)의 조부다.

부친 임적은 송시열의 학통을 이어받은 대학자 수암(遂菴) 권상하(權尙夏)의 문인으로, 1710년(숙종 36) 사마시에 뽑혀 진사가 되었고, 장원서 별제, 양성 현감 등을 거쳐 함흥 판관이 되었으나 실정을 탄핵 받아 관직을 떠났다. 그 뒤 벼슬에 뜻을 두지 않고 유가 경전 등의 서적을 섭렵하여 정통하였다.

큰오빠 임명주(任命周)는 문과에 급제하여 사간원 정언이라는 청요직을 지냈다. 둘째 오빠 임성주는 도암(陶庵) 이재(李縡)의 제자로 막내 동생 임정주와 함께 한 시대를 대표하는 대학자가 되었다. 셋째 오빠 임경주(任敬周)는 28세의 나이로 요절했지만, 다른 형제들과 마찬가지로 그 역시 문장에 비상한 재능이 있었으므로, 문집인 <청천자집(靑川子集)>을 남겼다. 이로써 보면 이 집안의 학문은 사계-우암-수암-도암으로 전해지는 기호학파(畿湖學派)에 속한 것이다.

가정적인 삶은 불행했지만, 학문의 기회를 얻다.

윤지당의 삶은 ‘타고난 운명이 박복하였다’고 스스로를 탄식할 정도로 외롭고 고독했다. 8세 때에 부친을 전염병으로 여의고 홀어머니 아래서 자랐다. 1739년(영조 15) 열아홉 살에 원주에 사는 선비 신광유(申光裕, 1722~1747)와 결혼했으나 8년 만인 1747년(영조 23)에 사별하여 청상과부가 되었다.

설상가상 남편과의 사이에서 얻은 딸마저 일찍 요절하였고, 후에 시동생 신광우(申光祐)의 아들 신재준(申在竣)을 입양하였지만 그 역시 28살의 젊은 나이로 그녀보다 앞서 세상을 떠났다. 이처럼 삼종지도(三從之道)를 할 수 없는 불쌍한 처지였으나, 그녀의 바람대로 일생 동안 심성 수양과 학문 연구에 몰두하였다.

전통사회에서 남녀의 사회적 역할은 엄격하게 구별되었다. 여러 가지 유교적 규범과 차별 때문에 여성들의 활동은 봉제사(奉祭祀)와 접빈객(接賓客)의 가정 관리에만 집중되었으며 남성의 전유물이었던 학문 교육 활동에는 철저히 격리되었다.

그러나 윤지당은 여성들의 학문적 재능을 발휘하지 못했던 시대에 어려서부터 오빠 임성주에게서 고급 유교 교육을 받을 수 있었다. 어릴 때부터 총명하여 기억력이 뛰어나고 책 읽는 것을 즐겨 해서 많은 책을 섭렵했다. 여동생의 타고난 재능을 알아 본 임성주는 아홉 살이 된 윤지당에게 효경, 열녀전, 소학, 사서 등을 직접 가르쳤고 더 나아가 그의 특별한 배려로 형제들이 학문 토론하는 자리에 그녀를 자주 끼워주어 유교 경전을 비롯하여 역사, 인물, 정치 등을 강론하곤 했다.

그녀가 대학자로 칭송되는 형제들로부터 우주와 인간을 관통하는 원리와 성인에 이르기 위한 도덕적 실천을 강조하던 성리학을 배울 수 있었던 것은 큰 행운이었다고 하겠다. 이로 인해 그녀는 훗날 인간 심성의 수양을 논한 철학 논문들을 저술할 만큼 학문적 소양을 쌓을 수 있었다.

한국여성사의 큰 별 되다.

윤지당은 중국의 경강(敬姜, 춘추시대 魯 나라 文伯의 어머니)과 반소(班昭, 後漢 시대 班固의 여동생)에 비유될 정도로 위대한 여류 학자였다. 실제로 대학자 오빠 임성주도 “누이는 우리 가문이 낳은 태임이나 태사다. 정자의 딸은 대수롭지 않다”고 평한 바 있다. 이렇게 되기까지 그녀의 학문적 성취나 자아실현은 그녀 자신의 학문에 대한 애착과 집념, 그리고 부단한 노력에 의해 이루어졌다고 하겠다.

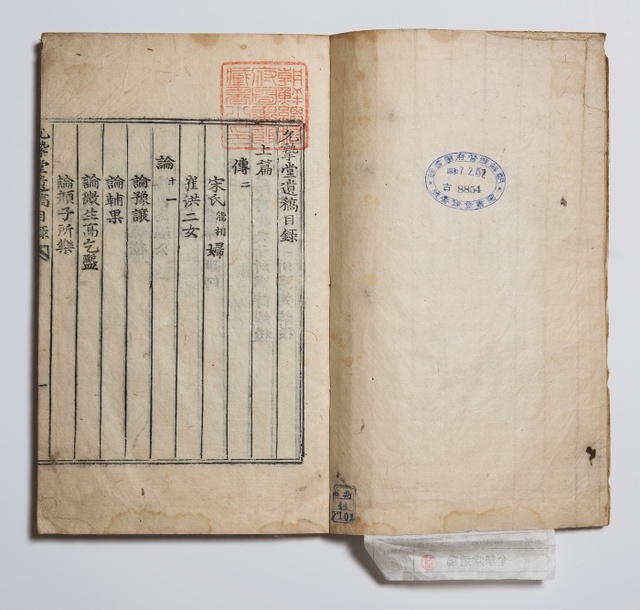

윤지당은 큰오빠 임명주가 세상을 떠나자 한문으로 제문을 지음으로써 여성은 학문을 할 수 없다는 남성들의 편견을 깨부수었다. 시부모가 세상을 떠난 이후부터 그녀는 남성 중심의 유교 사회에 요순과 같은 성인의 경지를 목표로 하여 학문과 수행에 몰두하였다. 그래서 조선시대 남성의 전유물로 여겨지던 성리학을 여성의 시각으로 연구하여 성리학 분야에 많은 업적을 남겼다. 그것이 바로 <윤지당유고(允摯堂遺稿)>인데, 형이상학적 철학과 역사를 연구한 논문들로 가득 채워져 있다.

윤지당은 <대학>·<중용> 등의 유교 경전을 새롭게 해석하였고 성리학의 핵심인 이기심성설(理氣心性說)과 사단칠정설(四端七情說)을 설파하였으며, <사기(史記)>·<한서(漢書)> 등의 역사책을 꿰뚫었다. 특히 그녀에 따르면, 성인과 범인(凡人)이 같은 성품을 타고 나고 남성과 여성은 현실에 처한 입장만이 차이가 날 뿐, 하늘에서 부여받은 성품에는 애초에 차이가 없다고 여겼다.

그래서 성인은 우리와 같은 사람이며, 사람은 누구나 요순과 같은 성인이 될 수 있다. 여성들도 노력을 하면 성인의 경지에 도달할 수 있다고 확신하였다. 훗날 윤지당은 강정일당(姜靜一堂)에게 여성 선비의 본보기를 보여주었다.

글_이미선 한국학중앙연구원 전임연구원ㆍ고려대학교 한국사연구소 연구교수

로그인 후 이용해 주세요