[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 사주당이씨의 태교신기

한미한 집안에서 태어나 학문과 인생의 동반자를 만나다.

사주당은 1739년(영조 15) 청주 서면(西面) 지동(池洞)에서 이창식(李昌植)과 사헌부 감찰을 지낸 강덕언(姜德彦)의 딸 사이에서 태어났다. 그녀는 <규합총서(閨閤叢書)>를 지은 빙허각 이씨의 외숙모이자, <언문지(諺文志)>와 <물명고(物名攷)>를 펴낸 실학자 유희(柳僖)의 어머니다.

사주당의 가계는 그다지 화려하지 않았다. 태종의 아들 경령군(敬寧君)의 후손이었으나, 조부 이함부(李咸溥)는 이렇다 할 벼슬에 오르지 못했고, 부친 이창식도 통덕랑의 직함만을 띠고 있었다. 그러나 이들은 그리 현달하지는 못했어도 학덕이 있고 청렴한 선비의 덕성을 지닌 인물들로, 사주당의 지식 형성에 큰 영향을 주었다.

사주당은 1763년(영조 39)에 유한규(柳漢奎, 1719~1783)의 네 번째 부인이 되었다. 그녀의 나이 25살로, 혼인 적령기를 훌쩍 넘긴 때였다. 혼인의 시기를 놓친 이유는 가정 형편이 넉넉하지 못한데다가 1757년(영조 33) 19살에 부친상을 당해 3년 상을 치렀기 때문이다.

어렸을 때부터 경서(經書)와 사기(史記)를 공부한 사주당의 학식과 견식 수준을 고려해볼 때, 남편 유한규는 그녀의 지적 욕망을 채워줄 훌륭한 배우자감이었다. 그러나 시댁 역시 집안 환경이 풍족하지 못한 한미한 선비 집안이었다. 시조부 유응운(柳應運)은 안협 현감을 지냈고, 시아버지 유담(柳紞)은 성균관 생원에 머물렀으며, 남편 역시 이렇다 할 관직이 없었다.

다만 유한규의 외가는 전주 이씨 덕천군파(德泉君派) 명문가문으로, 조부 이진경(李眞卿)은 육진팔광(六眞八匡)으로 명성을 얻은 인물이었다. 육진팔광은 석문(石門) 이경직(李景稷)의 증손 북곡(北谷) 이진유(李眞儒)가 1730년(영조 6)에 옥사를 당한 후 출사(出仕)를 포기하고 강화도로 들어가 학문에만 전념했던 그 후손들을 지칭하는 말이다.

유한규 역시 1755년(영조 31) 백부 유수(柳綏)가 을해옥사에 연루되면서 그의 조카라는 이유로 수감되었다가 풀려났다. 1779년(정조 3)에 잠시 목천 현감에 제수되었지만 1783년(정조 7) 향년 64살에 사망하였다. 사주당과의 사이에 1남 3녀를 두었다.

배움에 대한 열정으로 자신의 꿈을 추구하다.

유한규는 사주당보다 스무 살 연상이었다. 부부는 많은 나이차에도 결혼 생활 30년 동안 서로를 소중히 여기고 학문을 토론하며 일상의 재미를 함께 나누는 지우(知友)였다. 종종 유교 경전에 대해 사주당이 질문하면 그가 대답해주었고 간혹 떨어져 지내더라도 각자의 생활을 편지로 주고받으며 소식을 전할 정도로 잉꼬부부였다. 그녀가 성리학적 지식을 축적할 수 있었던 것도 오랜 생활 남편과의 끊임없는 토론을 통해 얻어진 성과였다.

유학의 가르침을 터득한 사주당은 지식을 습득하는 데에만 그치지 않고 몸소 체득하고 군자로서의 삶을 실천하며 살고자 했다. 이는 사주당의 일생에 대해 아들 유희가 “주체를 지닌 여성 군자의 삶”이었다고 평하거나, 묘지를 쓴 신작(申綽)이 ‘동해 모의(東海母儀)’ 곧 조선의 어머니상으로 표현한 사실에서 알 수 있다.

사주당은 학문에 대한 열정을 어린 자녀들의 교육열에 쏟았다. 45살 되던 해에 남편과 사별한 사주당은 어린 4남매를 데리고 용인으로 이사했다. 남편 생전에도 넉넉한 살림이 아니었던 터라 그의 가정 형편은 더욱 열악하였다. 그런데도 4남매 모두 글공부를 시켰고, 딸들의 경우에는 <태교신기>에 발문을 쓸 정도의 글 솜씨를 구사하도록 만들었다. 심지어 딸들을 위한 교육 교재를 직접 제작하여 훈육할 정도로 자녀 교육에 힘을 쏟았다.

임신 경험을 바탕으로 <태교신기>를 저술하다.

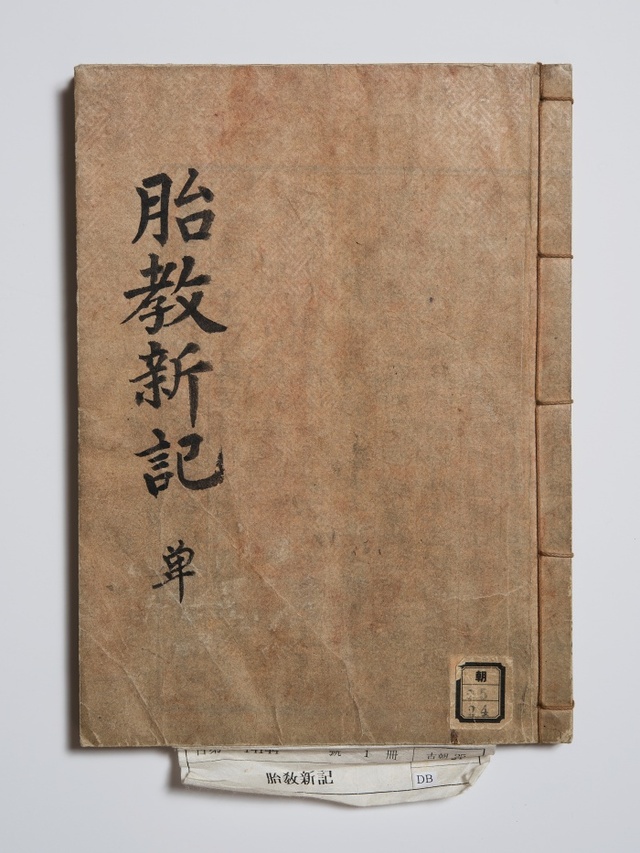

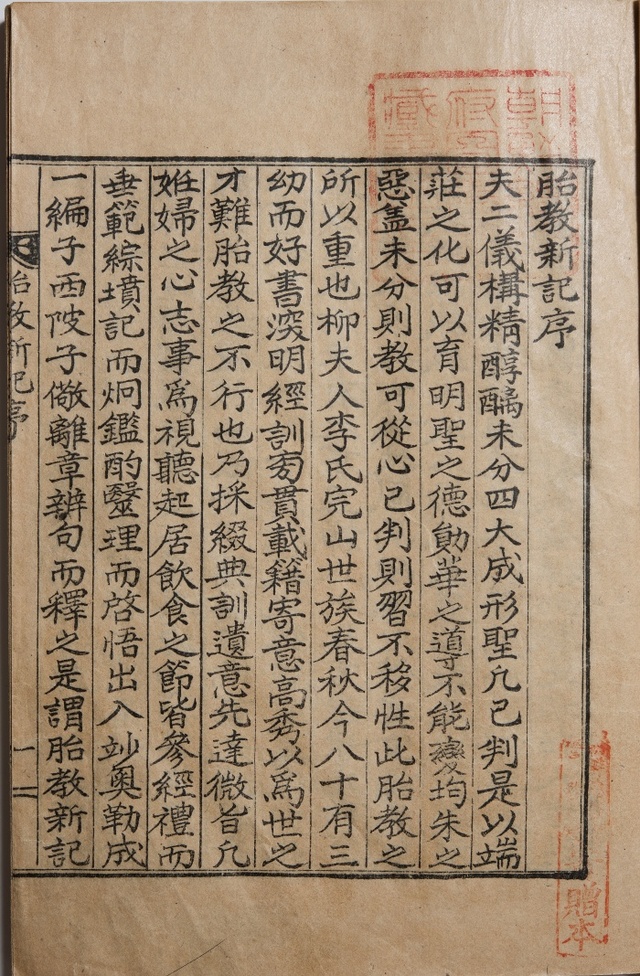

사주당은 1800년(순조 즉위)에 세계 최초의 태교 백과사전인 <태교신기(胎敎新記)>를 저술하였다. 이 책은 총 10장으로 구성되었다. 원래 한문으로 지어졌으나 아들 유희가 한글로 번역하고 발문을 써서 그 이듬해에 완성한 것이다. 사주당은 태모의 심성과 태아의 환경을 강조하였으며 이 때문에 태교(胎敎)를 중시하였다. 그 이유는 태(胎)가 곧 사람의 출발이므로 어머니의 뱃속에 있는 기간 동안 사람의 품성이 결정된다고 여겼기 때문이다. 그래서 출생 후에 스승에게서 배운 교육보다 태교가 더 중요하다고 주장하였다.

아버지의 낳음과 어머니의 기름, 스승의 가르침은 모두 하나로 연결되었다. 훌륭한 의사는 병이 나기 전에 손을 쓰고, 훌륭한 교사는 아직 태어나기 전에 가르친다. 그러므로 어진 스승의 십 년 가르침이 어머니의 열 달의 가르침만 못하다.(태교신기 1장 2절)

이 책은 사주당이 읽은 경서와 사서 및 기존 의서(醫書)에서 태교 관련 이야기를 뽑아서 정리하고, 몸소 4남매를 낳아 혼자 기르며 얻은 경험을 바탕으로 저술된 것이다. 태교의 전문적인 이론과 자신의 실제 경험을 정리함으로써 모든 여성들에게 단편적이고 고루한 지식에서 벗어나 실용적이고도 체계적인 지식을 제공하도록 하였다.

사주당은 1821년(순조 21) 83세의 나이에 사망하였다. 그녀는 아들 유희에게 자신이 지은 모든 글들을 태우고 <태교신기>만 남겨둘 것을 유언했다. 유희는 사주당의 유언에 따라 이 책만을 남겨두고 그녀의 모든 작품들을 모두 불살랐다. 죽음을 눈앞에 둔 학자가 생을 마감하는 그 순간에 유언으로 부탁할 정도였다면 얼마나 그 책에 심혈을 기울였는지를 엿볼 수 있다. 즉, 그녀는 <태교신기>를 지어 조선시대 학술계에 뚜렷한 흔적을 남긴 여성 선각자였던 것이다.

글_이미선 한국학중앙연구원 전임연구원ㆍ고려대학교 한국사연구소 연구교수

로그인 후 이용해 주세요