[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 21. 사대부가 살만한 곳을 추구하다, 이중환

이중환(李重煥, 1690~1756)의 호는 청담(淸潭)이고, 본관은 여주로, 우리가 이른바 ‘실학자’라 부르는 성호 이익과 같은 가문의 일원이다. 이중환이 속한 여주 이씨는 조선 전기 세조 연간에 병조 참판을 지낸 이계손 때에 이르러 가문 성장의 기반이 마련되었다.

이후 선조 연간 좌찬성을 역임한 이상의(李尙毅) 때에 한성부 서부 황화방 소정동(小貞洞)에 정착하면서‘정동 이씨’라고도 불렸다. 이상의는 북인계의 한 분파인 소북(小北)으로 활동하였으나, 후손들은 인조반정 이후 남인계로 정치적으로 변신하여 활동하였다. 이런 모습은 비단 이들 이외에도 유형원 가문이나 윤휴 가문 등도 마찬가지였다. 이후 후손들은 남인 세력의 핵심적인 위치에서 활동하였다.

이중환의 고조인 이지정의 호는 청선당으로, 당대에 초성(草聖)이라 불렸다. 초성이란 초서의 명인이라는 의미이다. 이지정은 앞선 초서의 제1인자라 평해지는 황기로를 이어 초서에 능했다. 이지정의 뒤를 이어 이중환의 부친인 이진휴도 글씨에 능하여, 이진휴를 본 중국 사신이 “동쪽에 와서 좋은 글씨를 보았다”고 평가한 바 있다.

한편 이진휴는 서인 집권기인 1682년(숙종 8) 증광문과에 급제하여 언관직을 두루 역임하였다. 1694년(숙종 20) 갑술환국 이후 남인들이 대거 축출되었지만 이진휴는 지속적으로 관직 생활을 하며 승정원 도승지까지 역임하였다.

남인계 청론의 중심에 서다

이중환은 24세 때인 1713년(숙종 39) 증광문과에 급제한 뒤 승문원 정자를 거쳐 1717년 김천도 찰방으로 나가 활동하였다. 이익이 쓴 이중환의 묘갈명에 따르면 김천에 이중환의 거사비(去思碑)가 세워졌다고 한다. 거사비는 흔히 선정비라 말해지는 비석의 일종이다.

이후 이중환은 승정원 주서를 거쳐 경종 대에는 전적과 병조 정랑 등을 지냈다. 이즈음 이중환은 이인복(李仁復), 오광운(吳光運), 강박(姜樸), 강필신(姜必愼)과 함께 시단인 백련시사를 결성하였다. 북악산 자락에 있는 백련봉 정토사에서 시사를 결성한 것이다.

백련시사가 주목되는 것은 이중환 등 구성원들이 1722년(경종 2) 경 남인 내에서 허목(許穆)을 종장(宗匠)으로 청론(淸論)을 내세우며 분파된 문외파로 구분된다는 점이다. 이 시기 남인은 문외파, 문내파, 과성파 등으로 분파되었다.

문내파는 숙종조 남인 집권기 정치권력에 깊숙이 개입하여 정치 의리상 문제가 있는 인물이나 가문이 속한 세력이고, 과성파는 문내파와 문외파 양자의 중간적인 위치에 있던 세력들이었다. 남인의 분파는 정치 의리상 문제가 된 인물들을 배제하여 정치적 진출을 모색하기 위한 과정으로, 이중환, 이인복 등이 백련시사를 결성한 것은 이 과정의 연장선상이었다.

주지하듯이 경종 즉위 이후 노론과 소론 사이에서 심각한 당쟁이 있었다. 경종 즉위 이후 1721년(경종 1) 노론 측에서 연잉군(후일 영조)을 왕세제로 책봉하고, 이어 대리청정까지 추진하다가 결국 소론 세력의 반격으로 정권이 교체되었다. 이를 신축옥사(辛丑獄事 혹은 신축환국이라고도 함)라고 한다.

이어 1722년 목호룡(睦虎龍)이 고변서를 제출하였는데, 내용의 핵심은 노론이 3가지 수단을 이용해 경종을 시해하려고 했다는 것이다. 이로 인해 노론의 김창집·이이명 등 상당수가 화를 당하였다. 이 일로 목호룡은 부사공신으로 동성군에 봉해졌는데, 후대에 전해지는 이야기이지만 이때 목호룡은 자신의 공을 이중환에게 넘기려고 했다고 한다. 이에 대해 이익은 묘갈명에서 “고변을 주도한 자가 후환을 염려하여 남을 끌어들여 허물을 전가시키려고 기도”한 것이라고 하였다.

그런데 이 일로 경종이 승하하고 영조가 즉위한 뒤 노론이 재집권하면서 1726년(영조 2) 이중환은 정치적인 소용돌이에 휩쓸려 국문을 당하고 결국 절도에 유배되었다. 1727년(영조 3) 10월 옥사에 참여한 증거가 없어서 유배형이 해제되었으나, 12월 다시 변방으로 유배되었다. 이후 사망 직전인 1756년 정3품의 품계인 통정대부(通政大夫)의 자급을 받았다.

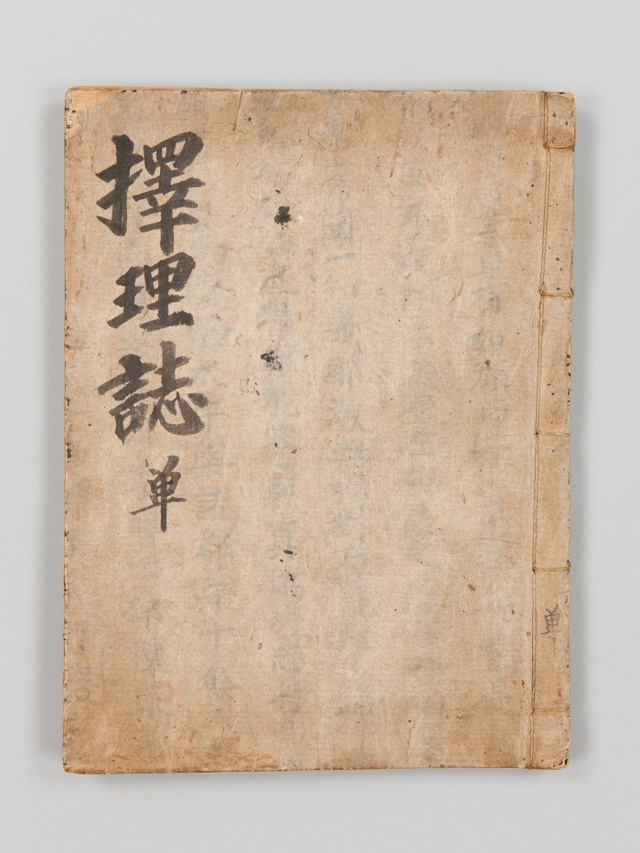

이중환의 저술인 『택리지』는 1751년(영조 27) 경에 저술되었다. 이중환이 작성한 발문에서 “내가 황산강(黃山江)가에 있으면서 여름날에 아무 할 일이 없어 팔괘정(八卦亭)에 올라 더위를 식히면서 우연히 논술하였다”고 기록하면서 마지막 부분에 신미년(1751년)이라고 언급한 것에서 확인된다.

이중환이 『택리지』를 저술한 것은 관직에서 물러난 사대부들이 살아갈 새로운 삶의 터전을 찾아보자는데 목적이 있었다. 후일 정약용이 택리지의 발문에서 “국내 사대부들의 별장이나 농장에 대한 좋고 나쁜 점을 논한 것이다”라고 평가한 것도 같은 맥락으로 이해된다. 이중환은 이 목적에 가장 부합하는 곳은 인심과 산천이 좋고 경제적 교류도 좋은 곳이어야 하였다.

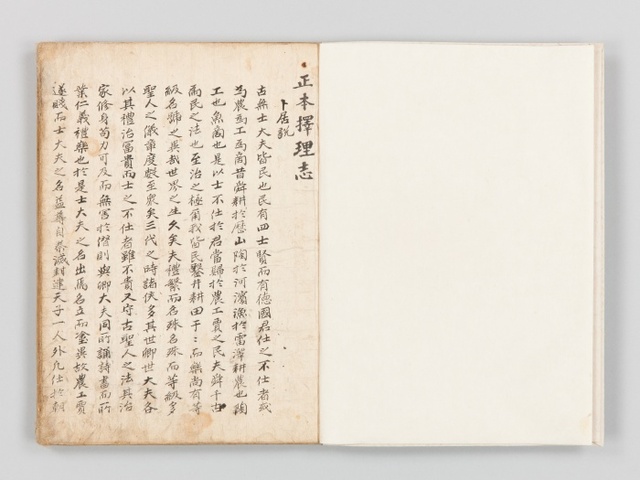

『택리지』는 「사민총론(四民總論)」, 「팔도총론(八道總論)」, 「복거총론(卜居總論)」, 「총론(總論)」으로 구성되었다. 「사민총론」에서는 사민(四民) 중 사대부의 신분이 갈라지게 된 원인과 내력, 역할과 사명, 사대부가 살 만한 곳 등에 대해 서술하였다. 「팔도총론」에서는 전국 8도의 지리를 논하고 그 지방의 지역성을 출신 인물과 관련해서 서술하였다. 팔도의 역사와 지리, 지세, 기후, 산물, 인물, 취락 등을 서술하였다. 「복거총론」에서는 사대부가 살기 좋은 곳의 입지조건을 설명하였는데, 지리와 생리, 인심, 산수 등의 조건을 들어 서술하였다.

이중환의『택리지』는 기존 지리지와 서술 태도가 달랐다. 기존 지리지는 군현별로 연혁이나 성씨, 풍속, 산천, 역원(驛院) 등으로 분류하여 백과사전적으로 서술하였다. 이에 비해 『택리지』는 저자가 국토를 두루 답사한 결과를 기록한 것으로, 팔도총론나 도별지지와 같이 우리나라를 총체적으로 다루면서 주제별로 다룬 인문지리서라는 차이를 보인다. 『택리지』가 편찬된 뒤 여러 학자들이 서문과 발문을 썼으며, 많은 사람들이 베껴서 읽었다. 그리고 그 과정에서 책의 제목도 바뀌어 많은 이본이 생산되었다. 『팔역지(八域志)』, 『팔역가거지(八域可居志)』, 『동국산수록(東國山水錄)』, 『진유승람(震維勝覽)』, 『동국총화록(東國總貨錄)』, 『형가요람(形家要覽)』 등이다.

글_ 이근호 명지대 인문과학연구소 연구교수

로그인 후 이용해 주세요