[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 17. 북학과 양반의 상업종사를 주장한 농암 유수원

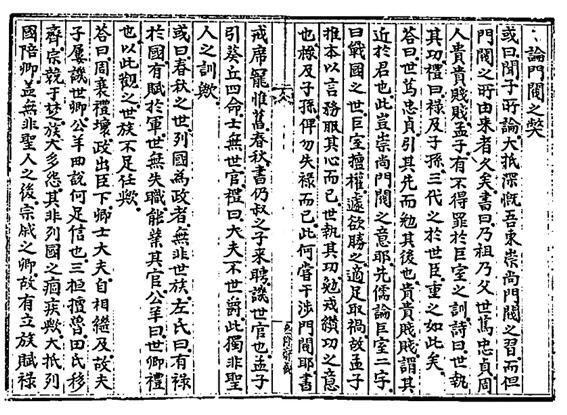

양반도 상업에 종사시키자. <우서(迂書)>에 나오는 주장이다. 조선시대에 상업을 천업으로 여겼는데, 양반도 상업에 종사시키자니. <우서>에는 매우 선진적인 산업관과 체계적인 상업진흥책을 담고 있다.

<우서>라는 책을 누가 썼는지도 한동안 잘 몰랐다. <우서>의 저자가 농암 유수원(1694~1755)이라고 뒤늦게 알려지면서 과연 그가 누구인지 궁금증을 불러일으켰다. 유수원은 소론의 경세가였다. 1755년(영조 31) 5월에 나주(羅州)의 괘서사건(掛書事件)에 연루되어 대역부도의 죄로 사형되었다. 이런 까닭에 그는 상당기간 알려지지 못했다.

유수원은 기본적으로 유학자였는데, 주자성리학의 해석에만 구속되지 않고 폭넓은 사고를 가졌다. 가령 관중, 한비자의 생각도 자신의 경세론에 활용했다. 주희를 흉내내어 성의·정심을 거론하고 군심의 바름만 강조하는 데 그치고 정작 경세의 대책을 갖추지 못한 현실을 비판했다. 그가 경세와 실무를 중시했던 김육에 대한 존경심을 드러내고 있는 점에서 그의 지향을 알 수 있다.

유수원은 당시 이익추구를 경계하는 주장을 반박했고 부(富)의 긍정적 기능을 인정했다. 그가 말하는 “의식이 넉넉해야 예절을 안다(衣食足而知禮節)”는 말은 “창고가 차야 예절을 알고, 의식이 넉넉해야 영욕을 안다(倉?實則知禮節 衣食足則知榮辱)”는 관중의 말에서 온 것이다.

유수원이 경세의 뜻을 품고 방책을 담아낸 저서가 바로 우서였다. 우서는 10권 77개 항목으로 구성되어 있다. 그가 국허민빈(國虛民貧)의 현실을 심각하게 여기고 그에 대한 대책을 제시하고자 했다. 가난함을 깨닫지 못하고 오히려 검소함이라고 하는 세태를 힐난하기도 했다. 농업을 긍정적으로 여겨 상업을 억제하는 당대에 그가 상업진흥론을 제시한 것은 획기적이었다.

유수원은 북학파의 선구라 할 수 있다. 그의 경세론은 대부분 중국을 사례를 들고 있는데 중국을 제대로 배우지 못한다고 질타했다(?논변통규제이해?). 중국을 배운다는 것이 그 명목만 답습하기도 하고, 혹 그 껍데기만 모방할 뿐, 그 정신과 골자의 소재를 얻지는 못했다는 것이다. 그 폐단이 부허(浮虛)·무실(無實)로 귀착하게 되었으며, 무실(無實)이 무한한 병통을 만들어내고 있다고 개탄했다. 중국제도를 숭상한다는 것이 지엽말절(枝葉末節)·허명문구(虛名文具) 아닌 게 없다며 실사(實事)를 강조했다.

무엇이 실사인가? 농암은 정사(政事)가 실사라면서, 다음과 같이 자신의 주된 경세론을 피력했다. “학제가 이뤄지면, 유생이 스스로 경사에 힘쓰게 되어 나중에 유용한 인재가 될 것이다. 관제가 밝아지면, 관리들이 모두 직책에 봉사하여 일을 않고 녹봉만 타먹을 염려가 없게 될 것이다.

고적(考績)이 엄격하면, 파면과 승진이 공정하여 훌륭한 사람과 불초한 사람이 분수에 만족하게 될 것이다. 추기(樞機)가 주밀하고 품식(品式)이 구비되어 오직 실사(實事)에 힘쓰고 부론(浮論)을 높이지 않으면, 국체가 존엄해지고 세도가 청명해져 당파 싸움의 염려가 없어질 것이다.”

경제정책에 관해서는 사민(四民, 사·농·공·상)이 분별되는 것, 정역(征役)이 고른 것, 재화를 만들고 취하는 데 법도가 있을 것 등 세 가지를 말했다. “사민이 분별되는 것은 민산(民?)을 만드는 것이요, 정역이 고른 것은 농사짓는 시기를 빼앗지 않는 것이요, 재화를 만들고 취하는 데 법도가 있는 것은 백성의 힘을 펴주고 백성의 삶을 두텁게 해주는 것이다. 백성의 삶을 두텁게 하는 데는 경작과 방직에 법도가 있는 것보다 더 나은 것이 없다.”

유수원은 사민의 분별을 강조했다. “사민의 업(業)이 아직 분별되고 있지 않았다. 나라가 허약하고 백성이 가난한 것[國虛民貧]은 오로지 여기서 비롯되었다. … 비록 삼남의 비옥한 지역이라 할지라도, 햅쌀과 묵은 쌀이 이어지는 집이 거의 없다. 우리나라처럼 민산(民産)이 텅빈 게 심한 까닭은 무엇인가? 그것은 실로 사민이 분별되지 못해 각자가 제 직업에 힘쓸 수 없었기 때문에 그렇다.”

?총론사민?이란 글에서 나오는 주장이다. 사민분별은 농암의 경제정책론의 핵심적 내용이다. 그는 사·농·공·상의 직업을 유기적으로 파악했으며, 각 직업이 전력을 기울일 수 있을 때, 산업이 발전할 수 있다고 보았다. 농업에 대해서도, 우리나라가 “수리도 갖추지 않고, 농사일에 법식도 없어 농사가 무실함이 심하다”고 지적했는데, 그의 경제론의 핵심은 어디까지나 상업진흥론이었다. 교통수단과 상업의 낙후성을 지적하면서 중국의 사례를 들어가며 진흥책을 제시했다.

지방에 행상만 있고 점포가 없다는 점을 지적했다. “무릇 점포라는 것은 반드시 대상(大商)이 있어서 자본을 많이 내어 점포를 크게 차린 연후에야 물화가 몰려들어 번성할 수 있다.” 점포에 많은 물건을 구비하고, 사람도 많이 고용해야 이익도 많이 날 수 있다고 했다. 물가가 낮아져야 소비생활이 풍요로워지고, 직업 분화와 전문화가 잘 이뤄져야 생산이 빠르다 등 지금 상식에 비추어 전혀 손색없는 경제론을 전개했다. 부자와 상인의 사회적 기여를 기대하기도 했다.

유수원의 사민론은 직업제도의 확립과 사회적 분업의 심화를 의미했다. 그는 양반이 일하지 않는 현상과 문벌의 폐해를 심각하게 보았다. 농·공·상업을 천업이라 하여 양반이 종사하지 못하게 하니, 양반을 우대한다는 것이 실제로 양반을 아무것도 못하게 구속하여 굶어 죽게 한다는 것이다. 양반이 농공상업에 종사할 수 있어야 된다는 것이다.

“백성에겐 일정한 직업이 없고, 시전에는 일정한 額이 없어 생활의 곤궁함이 극도에 달했음”을 개탄했다. 그리하여 사민을 신분제적 질서가 아닌 직업선택의 문제로 보아 모든 사람을 선택한 직업에 종사하여 일하게 함으로써 생계를 확보하고 생산과 이익 창출에 참여하게 하려는 것이다.

유수원은 소론의 정책이론가로서 장래가 촉망되었으나 노론이 점차 주도권을 장악하는 시대에 뜻을 제대로 펴지 못하고 비명에 갔다. 그의 문벌에 대한 문제의식은 실로 타당하다. 신분질서가 아닌 직업질서로의 발상 전환은 대단히 주목할 만하다. 상업론의 제시는 탁견이 아닐 수 없다. 그의 상업진흥론은 박제가로 이어졌다. 그는 북학파의 선구였을 뿐 아니라 외래 문명을 어떻게 수용할 것인가 전범이 될 만한 자세를 제시했다.

글_김태희 다산연구소 소장

로그인 후 이용해 주세요