[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 16. 수원 어랑천의 취석실 우하영

우하영의 자는 대추(大猷)이고, 호는 취석실(醉石室) 또는 취석당(醉石堂)이며, 본관은 단양(丹陽)이다. 생부는 우정서(禹鼎書)로, 이후 큰 아버지 우정태(禹鼎台)에게 입양되었다. 우하영이 속한 단양 우씨는 우성훈(禹成勳), 우성전(禹性傳) 등이 16세기 이후 사림 세력과 관계를 가지며 활동하였다.

우성전 이후 우하영 선대의 정치적 진출의 모습이 찾아지지 않는 것으로 보아, 아마도 향촌 사족으로 생활을 영위하였던 것 같다. 정치적으로 실세한 후 향촌 사족으로 생활해 가던 집안에서 출생한 우하영은 조부에게서 수학하였다. 우하영은 이후에도 12차례 대ㆍ소과에 응시하였으나 연속적으로 실패하자 과거를 아예 포기하고 세거지 일대의 논 13두락(斗落)을 경작하는 향촌사족으로 머물러야만 하였다.

그러나 그는 여기서 좌절하지 않았다. 전국을 유력하면서 농민 대중의 입장에서 현실을 파악하고, 그러한 바탕위에서 파탄상태인 농가경제를 재건하고 문란한 사회경제적 질서를 바로 잡는 것을 그의 사상적, 사회적 과제로 삼게 되었던 것이다. 이것이 후일 「천일록」이라는 우하영 학문의 집대성으로 이루어졌는데, 그 내면에는 애민의식(愛民意識) 내지는 동포애(同胞愛)가 내재되었다.

정조와의 만남과「천일록」의 부상

정조는 어려운 일을 당하였을 때 이를 타개하기 위해 초야의 지식인들에게 그 대책을 문의하는 구언하교(求言下敎)를 내렸다. 개혁군주 정조와 우하영과의 만남은 이러한 구언하교 가운데 1796년(정조 20)에 내린 것에서 이루어졌다.

즉 정조는 초봄까지 겨울 혹한으로 모든 나무들이 꽃을 피우지 못하고 동사하는 재해가 있자 관례대로 구언하교를 내린 것이다. 즉 초야의 선비들에게 정치와 백성의 고통에 대하여 묻도록 하고 그에 대한 방안을 제출하도록 하였다.

우하영의 응지소에 대해 정조는 “그대가 진술한 13조목은 모두 백성과 나라의 실질적인 쓰임에 관련이 있으니, 그대는 분명 재능을 품고 있으면서 쓸 길이 없는 인물임이 틀림없다.”라고 비답하고, 조목별로 상세히 타당성 여부 등을 검토하였다. 그리고 등본을 관계 부서와 비변사에서 필사할 것을 하교하였다.

이때 우하영이 제출한 시무책은 정책에 반영되지는 않았다. 그러나 이를 통해 역사의 큰 흐름 속에 묻혀 버렸을지도 모를 향촌 유생 우하영의 학문과 「천일록」의 존재가 정부와 국왕에게 알려지는 최초의 계기가 되었다.

1796년 응지소를 제출한 지 8년 후, 64세의 우하영은 두 번째로 국왕의 윤음에 대해 상소하였다. 개혁 군주 정조가 세상을 떠난 지 4년 뒤인 1801년(순조 4) 2월 순조의 구언하교에 대해 응지소를 올렸다.

이 상소에서 그는 평소에 저술하고 있던 「천일록」가운데서 긴요한 부분의 요점을 뽑아 상소한다는 것과 선대왕 때도 특별히 정소하여 특별한 포상이 있었다는 것을 밝히고 군덕(君德)에 대한 내용 10조목과 시폐 10조의 목록을 밝혀놓았다. 그러나 이때 역시 세도 정국 하에서 우하영과 같은 향촌 지식인들의 개혁안이 채택될 리는 없었다.

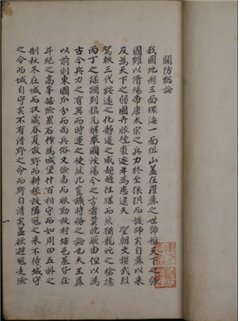

실증과 경험에 바탕한 「천일록」

우하영은 스스로 「천일록」이라는 제목에 대해 “천 가지 생각에 하나는 쓸 만한 것이 있다”고 겸손을 보이고 있다. 그러나 일찍부터 옛 사람들의 저서를 널리 읽어 거기에서 많은 것을 배우고 스스로 생각하면서 역사·지리 등 그의 사상이나 견해를 기록해 둔 것을 모은 것이 「천일록」이어서 우하영의 실증적인 학문 연구 태도를 파악하는데 중요한 서적이다.

또한 우하영은 경험을 중시하였다. 우하영은 과거를 포기한 후 국내 산천을 유력하였는데, 이는 단순한 유람이 아니었다. 오히려 이를 통해 농업 관행을 조사하는 등 현실 생활을 경험적으로 파악하고 그 대안을 제시하였다.

농업 관행의 조사를 통해 우하영은 각 지역의 농업실상을 점검, 문제점을 찾은 후 이에 대한 대책, 즉 농업 생산의 증대와 농민의 근검을 유도하기 위한 방안을 제시하였다. 우하영은 경종법(耕種法)이나 중경제초 등 농사 전 작업에 개혁론을 제시하는 한편 의생활의 기본이 되는 양잠의 장려할 것을 주장하면서 재배법을 정리하였다. 또한 관개를 위한 수리문제에도 관심을 보여 정부에서 제언 축조를 위한 법제를 정비하고, 지방에서는 8월과 9월에 제언의 수축 원칙을 세워 시설의 효율성을 높이도록 하자고 하였다.

농업생산의 증대를 위한 이상과 같은 기술적 측면에 대한 대책과 함께 우하영이 가장 주력한 부분은 농정책이라 할 수 있다. 우하영은 농사에 주력하기 위한 첫걸음은 농정을 책임진 지방관의 의욕과 인정(仁政) 여하에 달려 있다고 보고, 농정 장려에 지방관의 적극적인 개입을 유도하였다. 아울러 각 지역에 권농관의 설치를 주장하였다.

이밖에도 우하영은 향촌사회의 공동체적 사회질서가 해체되는 것을 막고, 기강을 확립하기 위해 향약을 제정하였으며, 농사을 버리고 유식(遊食)하는 자 등을 귀향시키는 제도적 장치의 마련 등도 제시하였다. 이를 통해 근농(勤農)과 사람의 공[人功]의 투여를 통한 노동집약적 농업을 강조하였다. 특히 나농(懶農)에 대한 지적 등은 그의 집약적 농업경영론을 보여주는 일례로써, 집약적 농업을 통해 소농사회의 안정을 이루고자 하였다.

글_이근호 명지대 인문과학연구소 연구교수

로그인 후 이용해 주세요