[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 15. 책에 미친 고증과 박학의 대가, 이덕무

<간서치전>을 쓴 책에 미친 바보

이덕무는 책에 미친 바보 <간서치전>을 쓴 인물로 널리 알려져 있다. 간서치는 서울 남산 아래 살던 어리석은 사람으로 오직 즐기는 것은 책을 보는 것이어서 추위나 더위, 배고픔이나 아픔도 전혀 느끼지 못한 인물이다. 이덕무는 그에게 간서치라는 별명만 붙이고는 실명을 밝히지 않았는데, 간서치가 곧 이덕무 자신임을 모르는 독자는 없을 것이다.

지금은 ‘책에 미친 바보를 뜻하는 간서치로 널리 알려진 이덕무지만, 그가 실제 즐겨 사용한 호는 아정(雅亭), 형암(炯庵), 청장관(靑莊館)이다. 그 가운데서도 특히 즐겨 사용한 호가 ’청장‘이다. 청장은 해오라기로 맑고 깨끗한 물가에 붙박이처럼 서 있다가 다가오는 먹이만을 먹고 사는 새로 청렴을 상징한다.

이덕무는 호리호리한 큰 키에 단아한 모습, 맑고 빼어난 외모에 걸 맞는 법도 있는 행동거지와 오직 책 읽는 일을 자신의 천명으로 여긴 인물이었다. 가난하여 책을 살 형편이 되지 않았지만, 굶주림 속에서도 수만 권의 책을 읽고 수백 권의 책을 베끼곤 했다.

조선후기 백과전서라 할 수 있는 청장관전서靑莊館全書에서 볼 수 있듯이 사실(史實)에 대한 고증부터 역사와 지리, 초목과 곤충, 물고기에 이르기까지 그의 지적 편력은 실로 방대하고 다양하여 고증과 박학의 대가로 인정받았다. 실학자 이서구는 이덕무를 가리켜 “겉은 쌀쌀한 것 같으나 안으로 수양을 쌓아 이욕에 흔들리거나 마음을 빼앗기지 않은 인물”이라 평했다.

이덕무는 가난한 환경 탓에 정규교육을 받지 못했으나 시와 문장에 능해 젊어서부터 이름을 떨쳤다. 사후에 그의 행장을 지은 연암 박지원은 “지금 그의 시문을 영원한 내세에 유포하려 하니 후세에 이덕무를 알고자 하는 사람은 또한 여기에서 구하리라.”하며 그의 죽음을 아쉬워했다.

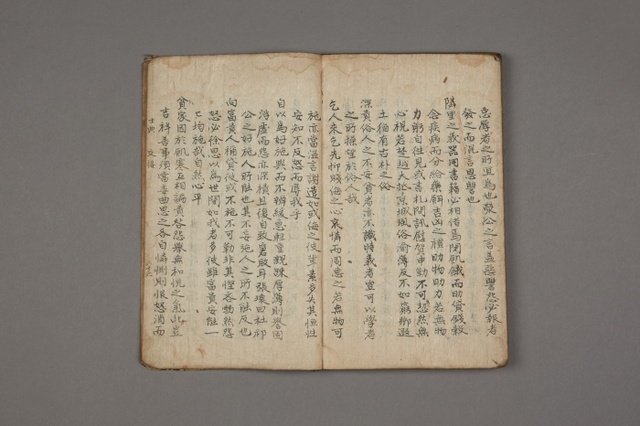

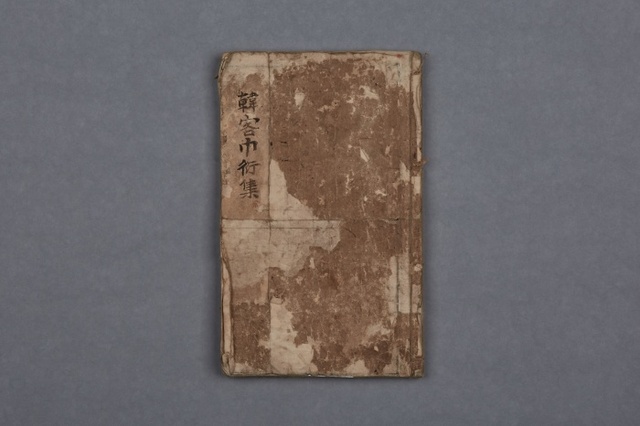

이덕무는 유득공, 박제가, 이서구와 함께 시인으로 중국 청나라 문인들에게까지 널리 알려진 인물이다. 그의 시가 중국 시단에 본격적으로 알려지기 시작한 것은 1777년 초로 친구인 유금이 중국을 방문하여 이덕무를 비롯한 유득공, 박제가, 이서구 등 4명의 시를 담은 한객건연집韓客巾衍集을 청나라 문단에 소개하면서부터이다. 한객건연집은 이때부터 조선은 물론이고 청나라에도 널리 알려져 청과 조선에서 나란히 간행되었다. 이 시집에 실린 이덕무의 시는 총 99수로 그 내용은 자연과 여정, 인물, 송별, 역사에 이르기까지 실로 매우 다양하다. 중국에 가 본적도 없던 이덕무였지만, 그의 시는 중국 시단에 이미 널리 알려진 상태였다.

[한객건연집]이 소개되고 2년 뒤 이덕무는 연행단을 따라 중국을 방문했다. 이미 지명도를 쌓은 이덕무는 반정균을 비롯하여 이조원의 동생인 이정원, 기균, 옹방강, 축덕린 등 청조의 문인들과 폭넓은 교류를 하였고, 이들을 통해 청조 시단에 더욱 명성을 얻게 되었다. 이조원은 이덕무의 시를 가리켜 “건실하고 노련하고 격조를 갖추어 네 사람 중에서 가장 노련하다”고 평했다.

시에 대한 재주는 정조도 익히 인정한 바였다. 한번은 정조가 규장각 신하들을 불러놓고 <성시전도(城市全圖)>에 대한 시를 짓게 하고는 각각 점수를 매겼는데, 이덕무가 1등을 차지했다. 정조는 “신광하의 시는 소리가 나는 그림 같고, 박제가의 시는 말하는 그림, 이 만수의 시는 좋고, 윤필병의 시는 풍성하고, 이덕무의 시는 우아하고, 유득공의 시는 온통 그림 같다.”고 평했다. ‘우아하다’는 정조의 시평은 들은 이덕무는 이후로 ‘아정(雅亭)’이라는 호를 지어 사용했다.

18세기 그들이 나누었던 우정

청나라에 소개된 <한객건연집>의 저자들인 이덕무, 유득공, 박제가, 이서구는 백탑파 혹은 이용후생파로 불리는 실학자이며, 천애지기의 정을 쌓은 벗이기도 하다. 특히 박제가·유득공과는 서자라는 비슷한 처지에서 오는 신분적 공감대가 있었다.

이덕무가 박제가를 알게 된 것은 24세 되던 1764년이다. 이덕무의 처남인 무인 출신 백동수의 집에 갔다가 현판 위에 써진 박제가의 ‘초어정(樵漁亭)’이라는 글씨를 인상 깊게 본 것이다. 3년 후 이덕무는 백동수의 집에서 박제가와 운명적으로 만나게 되었는데, 그와의 첫 만남을 두고 “너무 맘에 들어 즐거움을 견딜 수 없을 정도였다”고 말했을 정도로 기뻐했다.

이덕무와 박제가는 아주 가난한 삶을 살았다. 하루는 이덕무가 굶주림을 견디다 못해 집안에 제일 값비싼 것을 팔았는데 항상 손에서 놓지 않았던 <맹자>였다. 글을 하는 선비가 책을 내다 판다는 것은 가지고 있던 전부를 내놓은 것과 마찬가지였다. 이덕무는 책을 팔아 밥을 해먹고는 유득공을 찾아가 크게 자랑했다. 이 사실을 전해들은 유득공 또한 이덕무와 마찬가지로 ‘그대가 옳다’하며 자신이 가지고 있던 <좌씨전>을 팔아 이덕무와 함께 술을 마셨다.

이덕무와 유득공은 “맹자가 친히 밥을 지어 나를 먹이고 좌구명이 손수 술을 따라 나에게 술잔을 권한 것과 무엇이 다르겠는가?” 하며 박장대소했다. 두 사람은 밤새 술을 마시며 맹자와 좌구명을 칭송했다. 1년 내내 굶주리며 책을 읽기만 해서 살아갈 방도가 나오지 않는다면 차라리 책을 팔아 끼니를 마련하는 것이 나을지도 모른다는 것의 그의 생각이었다.

그의 말에는 평생 글을 읽어봐야 과거시험에도 응시할 수 없었던 서얼들의 신분적 한계가 자조적으로 담긴 것이었다. 그러나 한편으로 기구한 현실을 유쾌하고 장난스런 태도로 승화시켜 세상의 출세와 명예로부터 한 꺼풀 벗어난 실로 자유인의 경지가 아니었을까.

글_정성희 실학박물관 학예사

로그인 후 이용해 주세요