[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 13. 정약용의 국가개혁론, ‘경세유표’

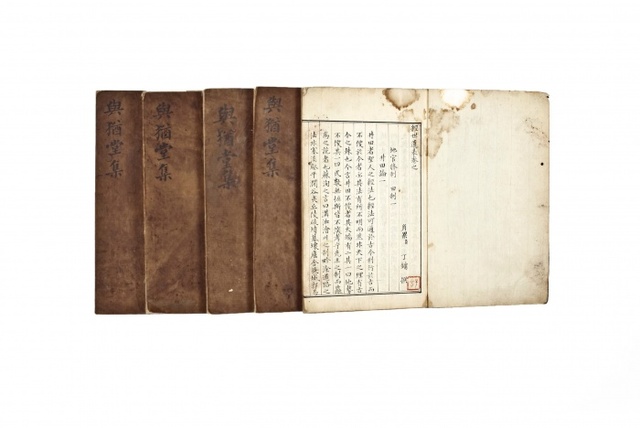

정약용은 1801년 천주교 박해에 연류되어 강진으로 유배된다. 이 곳에서 그는 유교 경전에 대한 연구와 주석에 마음을 두고 저술에 집중하였다. 1816년경 경전에 대한 연구를 일단락지은 정약용은 후일 ‘1표 2서’라 알려진 경세유표, 목민심서, 흠흠심서의 저술을 시작했다.

이 중 <경세유표(經世遺表)>는 옛 성군들이 실천했던 왕정의 회복하는데 목표를 둔 국가 개혁론이다. 하지만 이 책은 자기가 죽은 후에나 임금에게 바쳐지게 될 글이란 뜻으로 ‘유표’라고 명명했다.

유배생활과 학문의 심화

“나는 나이 20살 때에 우주 사이의 일을 모두 취해다가 일제히 펴보고 일제히 정돈하고 싶었는데, 30세가 되고 40세가 되어도 그러한 뜻은 변하지는 않았다.”

유배지 아들들에게 보낸 편지에서 한 말이다.

이처럼 정약용은 젊은 시절부터 개혁적 경세론을 많이 저술했다.<여유당전서>에 수록된 대책(對策)?문(問)?의(議)?원(原)?론(論)?변(辨) 등의 여러 논문들이 거기 해당한다.

당시 개혁론을 관통하는 정약용의 인식은 현 지배 체제에 대한 회의에서 출발하여 근본적인 변화를 지향하고 있었다는 사실이다. 즉 통치권 성립의 근거를 묻고, 백성의 뜻에 어긋나는 통치 권력을 혁명할 수 있는가의 문제를 검토했다. 또한 토지의 공유(共有)와 공산적 생산관계를 탐색한다든가, 더 나아가 국가 행정력을 동원하여 여러 산업 기술의 발전을 도모하는 등의 개혁론들을 구상하고 있었다.

젊은 날의 이상은 유배시기 오랜 경학 공부를 통해 다듬어지고 학문적으로 심화하였다. 경전 연구를 통한 새로운 깨달음의 과정에서 소위 ‘조종의 법제’란 것이 결코 제대로 마련된 법제일 수 없음을 회의했다.

조선후기 발생하는 폐단들은 모두가 경전의 뜻을 밝히지 못한 데에서 말미암았고, 종국에는 조선은 현재 “터럭 한 끝에 이르기까지 병들지 않은 것이 없으니, 지금에 와서 법제를 개혁하지 않는다면 반드시 나라가 망하고야 말 것이다.”라는 위기 의식을 토로하게 된다.

새로운 조선 국가 개혁의 주장

이러한 인식하에 정약용은 새로운 ‘왕정’을 이룩하기 위해서 근본적 변법(變法)이야말로 필수 과제였다. <경세유표>는 정약용이 새로운 경전 공부를 통해 깨쳐낸 성인(聖人)들의 본 뜻을 현실에 적용하여 왕정(王政)을 회복하고자 하는 국가개혁론의 종합이다.

총 15권으로 구성한 <경세유표>의 내용상 특징은, 첫째 국가 체제 전체를 객관적 기준에 따라 새롭게 정립하고자 했고, 이를 위해 정전제(井田制)의 실현 방안 서술에 가장 비중을 두었다. 둘째, 정전제의 바탕 위에서 전국의 모든 상업 분야를 개발 진흥하고 그 모두에게 세금을 거둔다. 동시에 모든 백성들을 9개의 직(職)으로 배치하여 세금을 바치도록 하는 부공제(賦貢制)를 운용한다. 그래서 정전제의 공전에서 거두는 1/9조(租)와 여기 부공이 국가의 양대 재원(財源)을 이룬다.

다산의 정전제론에서는 ‘농사짓는 자만이 토지를 얻고 농사짓지 않는 자는 토지를 얻지 못한다.’라는 정전제의 실현을 통해 주곡 생산의 농업 제도를 확립한다. 그 기초 위에다 부공제를 운용하여 국가의 산업 제분야를 확대 개발함으로써 백성들의 생업의 영위할 기틀을 확보한다. 그리고 양자의 분립으로 정립되는 9직에다 만백성을 분업적으로 배치함으로써 그들로 하여금 각자의 직사를 전업적(專業的)으로 수행하도록 제도화한다.

결국 전국의 만백성은 자기 직사에 전업적으로 종사함에 따라 자기 분야의 기술을 더욱 개발하는 한편, 모두가 타 직사 종사자들과 분업적 협업관계로 연계되지 않을 수가 없다. 그것도 선택적인 것이 아니라 필수적 구조적 연계를 갖게 되기 마련이다.

셋째, 법제에 의한 제도적 통치론을 들 수 있다. 즉 중앙의 벌열로부터 지방 향리들에 의해 자행되는 중간 농단의 행태가 여기서는 용납될 근거 자체를 잃는다. 가령 전정(田政) 한 가지를 예로 들더라도, 정전제에서 사전(私田)을 경작하는 농부는 8명이 조력하여 공전(公田)을 경작할 뿐이요. 자기 소출은 자기가 다 차지한다. 국가는 단지 공전의 소출만을 거두어 갈 뿐, 그 외에는 어떠한 침탈도 없다. 이에 따라 중간 농단은 근거를 잃고 이제 왕권으로 권력이 귀일하는 결과로 나타나기 마련이다.

전근대 국가체제 최후의 원형 제시

<경세유표>는 우리나라 전근대 역사에서 국가 체제의 구성과 운용에 관한 제도적 원형들을 종합적으로 정리했다. 무릇 국가라는 공동체를 운용하면서 백성들 각자가 실질을 살려 성취할 수 있는 다양한 길들을 모색하고 제시했다.

그 과정에서 이상적인 면에서부터 현실적인 면에 이르기까지의 모든 사례들을 탐구하고 종합했다. 이를 통해 전근대 국가 체제 최후의 원형을 집대성해 놓았던 것이다. 그리고 그 최후의 원형은 이미 새 시대를 지향하는 새로운 기준들을 다수 포함하면서 새로운 국가론(國家論)으로서의 의미를 지니고 있었던 것이다.

글_조준호 실학박물관 학예기획부장

로그인 후 이용해 주세요