[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 12. 발해를 우리 역사로 서술한 실학자, 유득공

서자 출신이었던 유득공은 불과 그의 나이 다섯 살 때 부친마저 여위어 경제적으로 형편이 매우 어려웠다. 외가가 있는 경기도 남양 백곡에서 어린 시절을 보낸 것도 이런 이유였다. 28살 젊은 나이에 과부가 된 유득공의 어머니 홍씨부인은 어려운 형편에도 불구하고 고관들이 많이 사는 서울 경행방(지금의 종로구 경운동)으로 이사하여 삯바느질로 생계를 이어가면서 자식의 뒷바라지를 하였다.

유득공은 시인으로 이름을 날렸는데, 25세 때 기자(箕子)로부터 후백제에 이르는 시기의 우리나라 한시를 모은 「동시맹東詩萌」을 엮으면서 역사를 바탕으로 한 이른바 서사 시인으로 두각을 내었다. 1773년에는 박지원, 이덕무와 함께 개성과 평양을 유람하고 이어서 백제의 도읍지인 공주를 다녀오면서 역사지리에 눈을 뜨기 시작했다. 위만조선부터 고려까지 도읍지를 기행하며 읊은 유명한 「이십일도회고시二十一都懷古詩」는 이때의 기행이 토대가 된 것이다.

유득공은 1774년 봄에 사마시에 합격하여 생원이 되었다. 이때 그의 나이 27세였다. 소과시험에 합격하여 생원은 되었지만 대과시험인 문과에는 합격하지 못했다. 그가 벼슬길에 나간 것은 1779년 32세가 되던 해였다.

마침내 이덕무·박제가·서이수와 함께 규장각 초대 검서관에 등용되어 관직생활을 시작하였다. 과거시험을 포기하고 역사지리라는 학문에만 전념하여 가난이라는 시련을 맞아야 했던 유득공은 검서관이 되어서야 어느 정도 생계를 해결 할 수 있었다. 규장각 일 외에도 35세에는 강화도 외규장각에 머물면서 서적들을 조사하는 업무를 맡기도 하였다.

15년에 이르는 검서관 생활 외에도 37세 때인 1784년에 포천현감을 시작으로 지방관 생활을 하였는데, 「발해고」는 이 무렵에 저술된 것이다. 규장각에서의 연구 활동이 「발해고」를 서술하는데 밑거름이 된 것이다.

이듬해에는 양근(지금의 양평)군수로 옮겼다가 42세 때인 1789년에 사임하고 서울로 돌아와 광흥창 주무로 있었고, 다시 이듬해 5월에는 사도시 주부로 자리를 옮겼다. 지방관으로서 유득공은 “나랏일을 하는데 나라법이 양반만을 위한 것은 아니다”는 생각을 토대로 신분 고하를 막론하고 공평하게 일처리를 하였다.

물론 공적으로 다녀 온 것이었고, 중국 견문을 바탕으로 「난양록?陽錄」과 「연대재유록燕臺再游錄」을 저술했다. 유득공이 처음 중국을 방문한 것은 1778년(정조 2)으로 이미 「한객건연집韓客巾衍集」과 「이십일도회고시」를 통해 그의 명성이 중국에 널리 알려진 뒤였다. 유득공에 앞서 홍대용이 중국을 한 차례 다녀왔고, 그의 숙부인 유금도 유득공, 이덕무, 박제가, 이서구의 시를 엮은 「한객건연집」을 중국 문인들에게 소개한 뒤였으므로, 중국은 그에게 낯선 나라가 아니었다.

유득공의 첫 여행지는 심양이었다. 1778년 심양 여행은 유득공의 생애에 큰 전환기를 가져왔다. 한백겸의 「동국지리지」를 통해 상상만 했던 한반도 북부와 만주일대의 고구려·발해 옛땅을 직접 가 볼 수 있었던 것이다. 이는 훗날 그가 「발해고」를 쓰게 되는 결정적인 계기가 되었음은 물론이다. 심양을 다녀 온 이듬해 유득공은 규장각 검서관으로 발탁되었다.

이후 10년 뒤인 1790년(정조 14) 8월에 박제가와 함께 갈망하던 중국 북경을 가게 되었다. 건륭제의 80세 생일축하사절단의 일원으로 뽑혀서 북경을 가게 되었는데 마침 건륭제가 열하에 있었던 관계로 열하까지 가게 되었다. 이때의 여정을 글로 남긴 것이 「난양록」이다. 1801년 유득공은 주자서 선본을 구하라는 왕명을 받아 2차 연경 연행길에 올랐다. 「연대재유록」은 1801년 중국 연행의 내용을 기록한 것이다.

사실 유득공은 역사가라기 보다는 시인에 가까웠다. 유득공은 훌륭한 시를 짓기 위해 동서고금을 막론하고 모든 문학 작품들을 섭렵하여야 한다는 생각을 가졌고, 그런 가운데 점차 우리 역사에 관심을 가지게 되었다. 유득공은 중국을 비롯하여 만주, 몽고, 이슬람, 베트남, 미얀마, 대만, 유구 등 다른 나라들로 관심 영역을 넓혀갔고, 이는 세계관의 확장을 가져와 종래 중국 중심의 세계관에서 벗어나는 계기가 되었다.

한백겸의 「동국지리지」의 영향을 받아 한강 이남의 역사에 주목했던 유득공은 점차 한강 이북의 북방사로 관심을 돌렸다. 그가 북방 역사에 주목하게 된 것은 더 이상 만주지역에 관심을 가지지 않는 현실 비판에서 출발한 것이었다.

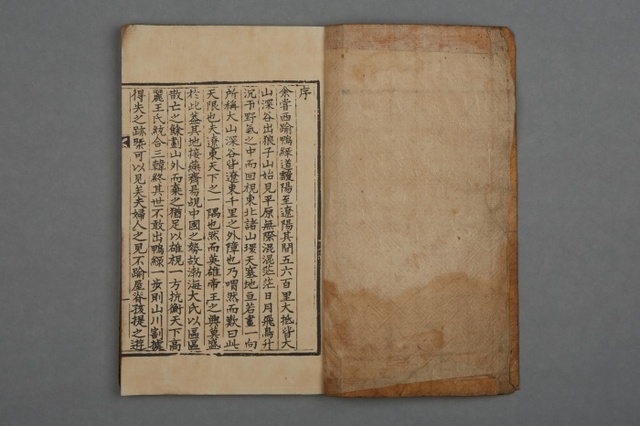

「발해고」서문에서 유득공은 우리 역사의 무대였던 만주를 잃어버린 것을 통탄하였다. 유득공은 발해 역사를 기록으로 남겨야 되는 이유를 확고하게 주장하였다. 발해 영토가 거란과 여진에게 넘어가 버리고 고려 또한 발해사를 서술하지 않아 이 땅을 되찾으려 하여도 근거가 없게 된 것이 그 이유였다.

18세기에 들어와 북방 영토에 대한 관심을 가지게 된 인물이 비단 유득공뿐만이 아니지만, 그는 한걸음 더 나아가 발해사를 우리 역사 속에 넣을 것을 적극적으로 주장하였고, 이를 뒷받침하기 위하여 발해사를 체계화시키고자 했다.

유득공은 발해의 옛 땅을 회복하여야 한다는 생각을 가지고 「발해고」를 저술했고, 북방 역사의 연원을 밝혀보고자 하는 의도에서 한사군 역사에 관한 「사군지四郡志」를 저술하였다. 이러한 연구는 다산 정약용의 「아방강역고」와 한치윤의 「해동역사」가 나올 수 있는 토대가 되었다.

글_실학박물관 정성희 학예연구사

로그인 후 이용해 주세요