[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 6. 조선의 개혁안을 제시한 경세가 유형원

연암 박지원(1737~1805)의 <허생전>에 나온 한 대목이다. 세상을 경륜할 실력을 갖추고도 기회를 얻지 못하고, 일생을 마친 반계거사는 바로 반계(磻溪) 유형원(柳馨遠, 1622~1673)이다. 그가 거닌 바닷가는 전북 부안의 우반동이었다.

반계는 본디 서울 소정릉동(지금의 정동)에서 태어났다. 그가 태어난 이듬해 인조반정이 일어났다. 북인계였던 아버지 유흠(1596~1623)이 ‘유몽인 옥사’ 때 사망했다. 아버지는 불과 28세로 요절한 것이다. 아버지를 잃은 반계는 외숙 이원진과 고모부 김세렴의 보살핌 아래 학문을 익혔다.

그의 나이 15세에 병자호란이 일어났다. 조부모와 홀어머니를 모시고 피난생활을 했던 반계에게 병자호란은 큰 충격이었다. 서울의 명문가라 할 수 있는 반계의 가족은 지방으로 내려가 활로를 모색했다. 그곳이 바로 부안 우반동이다. 이곳에는 세종대 우의정을 지내고 청백리로 꼽힌 9대조 유관(1346~1433)의 사패지(賜牌地)가 있었다.

반계는 32세 때 이곳 우반동에 거처를 정했다. 그의 호, ‘반계(磻溪)’는 ‘우반동(愚磻洞)의 냇물[溪]’이란 뜻이다. 우반동 골짜기는 바다에 접하고, 산과 들에 이어져 있다. 허균이 이곳에서 ‘홍길동전’을 지었다고 한다. 그래서 은거하여 새로운 세상을 꿈꾸기에 적합한 곳으로 평가된다. 반계는 이곳 우반동에 거처를 정하고도 서울로, 충청도로, 경상도로 수시로 전국 곳곳을 다녀오곤 했다. 세상과 떨어져 칩거만 한 것은 아니었다.

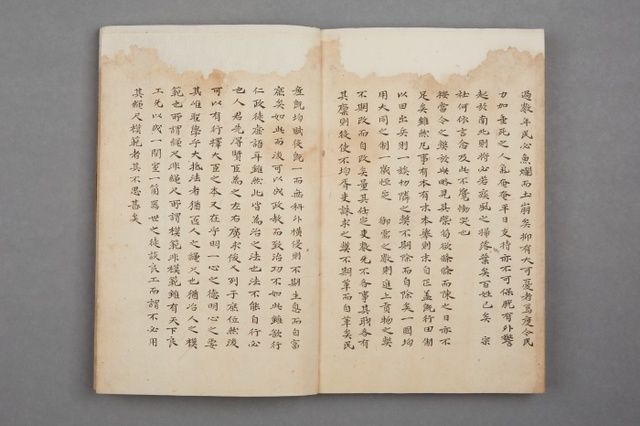

<반계수록>의 ‘서수록후(書隨錄後)’에는 집필동기가 드러나 있다. 제도가 오래되어 폐단이 드러남에도, 과거를 통해 관직에 나아간 이는 인습대로 할 뿐이고, 초야에 있는 선비는 자기 수양에는 뜻을 두면서 경세의 활용에는 성의를 다하지 않는다. 그래서 치세를 이룰 수 없고, 생민의 화가 끝이 없다는 것이다.

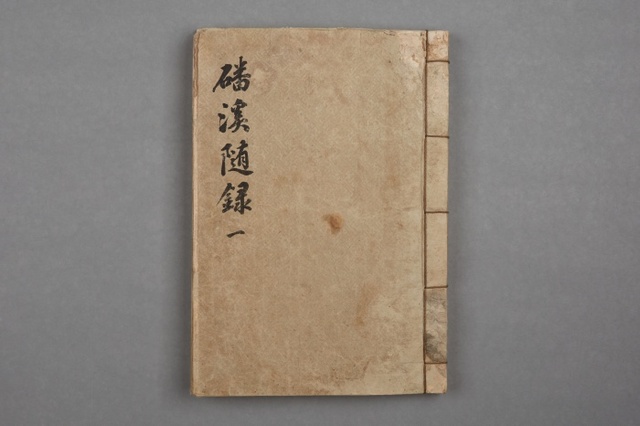

<반계수록>은 26권 13책으로 구성되어 있다. 처음 8권은 토지제도(田制)를 다뤘다. 권9에서 권12까지가 교육과 과거시험(敎選), 권13에서 권14까지는 관리임명(任官), 권15에서 권18까지는 직위와 관등(職官), 권19에서 권20은 관료의 봉급(祿制), 권21에서 권24는 군사제도와 국방(兵制)에 관한 내용 등이다. 요컨대 토지제도와 교육·관리충원, 군사문제를 중심으로 부국강병을 위한 방책을 제시한 경세서였다.

반계는 토지의 공전(公田)원칙과 균분을 강조했다. 요즘식으로 말하면 토지 공개념이며, 경자유전의 원칙에 입각해 자영농을 육성하고 보호하려는 것이다. 또 과거제의 문제점을 지적하여 인재의 천거제를 주장했다. 인재를 선발하는 방식으로 과거시험의 한계를 극복하고자 한 것이다. 관리의 봉급을 현실화시키고 봉급을 따로 주지 않았던 아전에게도 봉급을 주자는 주장도 했다. 봉급이 적은 관리, 봉급 안 받고 일하는 아전이 어디서 본전을 찾겠는가. 부정부패를 방지를 위한 대책인 것이다.

<반계수록>은 빛을 보지 못하고 있다가 영조와 정조 시대에 와서 인정을 받게 된다. 그러나 이미 당대에도 미수 허목(1595~1682)은 자신을 찾아온 반계의 재주를 알아보고 ‘왕을 도울 인재’라 평가했다. 그의 사후 38년 뒤, 83세의 명재 윤증(1629∼1714)이 <반계수록>을 읽고 감명받아 발문을 썼다(1711). 허목은 근기 남인의 지도자였으며, 명재는 소론의 지도자였다. 명재의 제자였던 덕촌 양득중(1665~1742)이 영조에게 <반계수록>을 추천했다(1741).

“근세에 호남 유생 유형원이란 사람이 쓴 책이 <반계수록>입니다. 신은 일찍이 스승 윤증의 집에서 본 적이 있는데, 옛 성왕의 정치를 시행하고자 한다면 꼭 갖추어 읽어보시길 바랍니다.”

영조는 즉시 <반계수록>을 구해 올리도록 명했고, 이로써 그동안 초야에 묻혀 있던 <반계수록>과 저자인 유형원이 세상의 주목을 받게 되었다. 노론계의 홍계희(1730~1771)가 영조에게 출간을 청했다. 북인계 남인으로 분류되는 반계와 그의 주장이 당색을 초월하여 인정을 받은 것이다. 왕명으로 경상도 감영에서 목판본으로 출간한 때가 1770년으로 반계가 세상을 떠난 지 약 100년 만이었다.

성호 이익(1681~1763)은 <성호사설>의 ‘변법(變法)’에서 반계를 이렇게 평가했다. “조선이 세워진 뒤로 시무(時務)를 알았던 분을 손꼽아 보면, 오직 율곡 이이(1536~1584)와 반계 유형원 두 분이 있을 뿐이다. 율곡의 주장은 태반이 시행할 만하고, 반계의 주장은 그 근원을 궁구하여 일체를 깎고 새롭게 하여 왕정(王政)의 시초로 삼으려 했다. 그 뜻이 참으로 크다.”

안정복(1712~1791)은 유형원의 증손인 유발로부터 반계수록을 빌려 읽은 후 반계를 흠모하게 되고, ‘반계선생연보’를 편찬했다. 반계는 17세기 사람이다. 후대 사람인 18세기의 성호 이익, 순암 안정복, 연암 박지원, 다산 정약용 등은 반계를 개혁가이자 경세가로서 높이 평가하고 본받고자 했다. 앞 세대의 정도전, 이이를 있는 개혁가이자 경세가로서, 후대의 뜻있는 선비의 모델이 되었다.

반계는 ‘서수록후(書隨錄後)’에서 다음과 같이 말했다. 이치든 도(道)든 구체적인 사물과 일을 통해서 드러나고 행해진다. 또 말하길, “천하의 이치는 본말(本末)과 대소(大小)가 떨어진 적이 없다. 치[寸]가 잘못된 자[尺]는 자 구실을 할 수 없고, 눈금이 잘못된 저울은 저울 구실을 할 수 없다. 그물눈이 제대로 되어 있지 않은데도 벼리가 제 구실을 하는 경우란 없다.” 큰 그림을 그리면서도 구체적이고 작은 일에서 출발하는 실천적인 자세를 알 수 있다.

로그인 후 이용해 주세요