[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 4. 잠곡 책임정치를 실천한 정승, 이경석

이경석(李景奭, 1595∼1671)의 본관은 전주이다. 정종(定宗)의 왕자 덕천군 6대손이다.

어려서는 형 이경직에게서 학문을 배우다가, 성장해서는 당대 대표적 유학자인 김장생의 문하에서 수학하였다. 과거 급제 후에는 검열, 봉교를 비롯해 이조좌랑 등 이른바 엘리트코스를 거치며 승승장구를 거듭하였다.

인사를 담당하는 자리에서는 정치적 이해를 초월해 인재를 등용하였고, 경제적인 측면에서는 몇 차례 전쟁으로 피폐해진 국가 재정의 확충과 민생 안정을 꾀하기도 하였다.

관직 진출 후 이경석은 문명(文名)을 날리게 되는데, 이로 인해 후일 논란이 된 삼전도비(三田渡碑 ; 본래 이름은 청태종공덕비)의 비문을 짓게 되었다. 병자호란이 끝난 직후 청나라에서 인조가 청나라 태종에게 항복한 자리에 ‘대청황제공덕비’를 세울 것을 요구해왔다.

조선으로서는 난감한 일이 아닐 수 없었다. 항복하였지만 여전히 청나라는 오랑캐요, 명나라만이 중화(中華)로 생각했던 사대부들이 비문을 지으려 하지 않을 것이기 때문이다.

그러나 조선의 입장에서 청나라의 요구를 무조건 무시할 수 없었다. 인조의 명에 따라 마지못해 장유, 조희일, 이경석 3인의 글이 올라왔는데, 당시 기록에 따르면 조희일은 채택될 것을 우려, 고의로 글을 거칠게 만들었다고 한다.

결국 조선에서는 장유와 이경석이 지은 글을 청나라에 보냈다. 청나라에서 이들의 글을 심의한 결과, 이경석의 글이 수정을 전제로 최종 채택되었다. 인조의 지시로 이경석은 글을 수정하였고, 이것이 청나라에 최종적으로 승인되어 지금 삼전도에 세워진 비에 새겨지게 되었다. 이 일로 이경석은 스스로 “문자를 배운 것을 후회한다”고 자술하였으나, “군주의 욕됨이 이 지경에 이르렀으니 한 몸을 돌아보고 아낄 겨를이 없다”고 하며 기꺼이 글을 짓고 수정하였다.

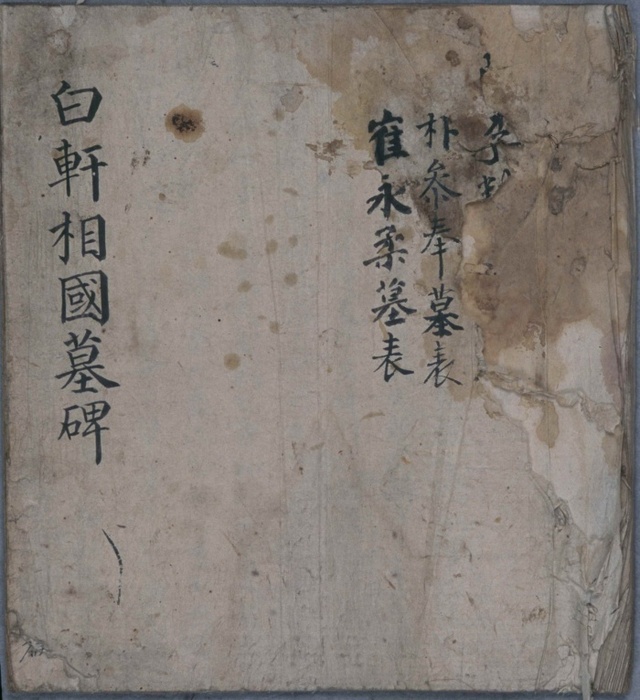

이미지<박세당 찬 백헌비명초의 일부>(한국학자료센터,http://www.kostma.net).

“모두 나의 책임이다”, 원로의 정치적 자세

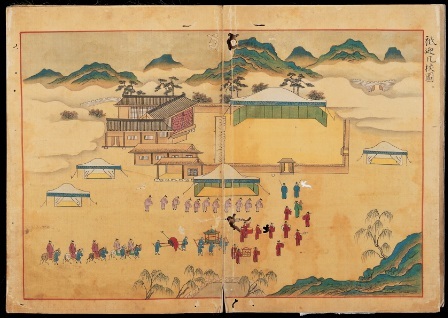

이경석은 이후 우의정, 영의정 등으로 승진하였다. 효종 즉위 직후 이경석의 정치적 자세를 보여주는 일이 일어났다. 효종 즉위 직후인 1650년 2월 청나라에서 칙사 6명을 조선에 파견하였다.

효종이 즉위하면서 친청(親淸) 세력의 입지가 약화되자, 친청 인물인 김자점이 청나라에 “새 임금이 옛 신하를 쫓아내고 산림의 인사를 등용해서 군사를 일으켜 오랑캐를 치려고 한다”고 참소하자 이를 조사하기 위해 파견되었던 것이다.

칙사가 나왔다는 소식에 조선 조정은 당황하면서 대처 방안 마련에 고심하였다. 이 와중에 국가 최고 원로로 영의정에 재직하던 이경석은 당시 국가의 위기가 자신의 책임이므로 스스로 이 문제를 해결하겠다고 나섰다. 이경석의 책임있는 행동은 결국 청나라 사신들에게 믿음을 주었다.

이경석을 만난 청나라 사신은 이경석이 자신들이 있는 곳까지 직접 왔다는 사실에 기뻐하며, “처음에 생각하기에는 예관(禮官)을 보고도 가지 않으려고 하였으나, 영상이 멀리서 왔기 때문에 예로써 한다”며 그를 대접하였다.

이경석이 파견되면서 진정되었던 긴장 관계는, 청나라 사신이 서울로 들어오면서 다시 표면화되었다. 칙사들이 가지고 온 칙서 2통 가운데 1통이 조선 조정을 발칵 뒤집어놓았던 것이다. 문제의 칙서는, 효종 즉위 초 청나라에 보낸 표문(表文)의 내용을 문제삼은 것이다.

표문의 내용은 인조 말년부터 왜인들의 동태가 심상치 않자, 방비를 위해 산성과 무기 등을 수리하는 것을 허가해달라는 것이었다. 병자호란 후 산성 등의 수리는 금지조항이었다. 청나라에서는 이 사안을 새롭게 즉위한 효종이 친청 세력을 제거하고 북벌을 하려는 것으로 의심하였던 것이었다.

이미지<이경석 사궤장연회도첩 중 선독교서도>(경기도박물관 소장)

청나라 사신이 관련 당사자들을 불러 문책하는 자리에 이경석도 참석하였다. 청나라 사신의 계속된 힐책에 대해 이경석은, “모두 나의 과실이고 우리 임금님은 알지 못합니다” 라며, 모든 것을 자신의 책임으로 돌렸다.

이경석과 함께 문책 대상이 된 인물은 조경(趙絅)으로, 그는 표문을 보낼 당시 예조 판서 및 대제학이었다. 청나라 사신이 조경을 계속 문책하자, 이경석은 다시 말하기를, “내가 수상이니 일에 미진함이 있는 것은 모두 나의 책임이다”라고 하였다.

이경석의 계속된 주장으로 청나라 사신은 더 이상 조경 등을 문책하지 못하고, 이경석과 조경에게 벌을 주게 하였다. 청나라 사신의 심문 당시 이경석의 가족들은 그가 죽어서나 나올 것이라 생각하여 초상 치르는 기구를 가지고 사신이 머물던 객관의 문 앞에서 기다렸다고 한다. 당시의 살벌한 분위기가 감지된다.

장시간에 걸쳐 심문이 진행되었으나, 오히려 청나라 사신들도 소신을 굽히지 않는 이경석의 자세에 감동하였는지, 그들 스스로, “동국(東國)에는 오직 이 정승 한 사람이 있을 뿐이다”고 하였다.

결국 이때의 일은 이경석과 표문을 작성한 조경이 책임지는 선에서 마무리 되었고, 효종과 신하들의 구명운동으로, 이경석 등은 극형만은 면하고 청나라 사신으로부터 당분간 백마산성에 위리안치(圍籬安置:집 둘레에 울타리를 둘러치거나 가시덤불로 싸서 외인의 출입을 금한 중죄인의 안치)하라는 답변을 받아냈다. 백마산성에 위리안치되었던 이경석은 다음해 2월에 풀려나 서울로 돌아왔다.

복잡한 외교 상황 속에서 이경석이 원로로서 보여준 책임있는 자세는 오늘날 우리 사회의 지도층 인사들에게 많은 시사를 던져주는 것이 아닐까? 이경석 사후 박세당(朴世堂)이 비문의 일부를 옮기는 것으로 글을 맺는다.

세 조정에서의 원로였고 한세대의 충신이었다.

오직 나라만을 위하였고, 자신의 집을 잊었도다.

오직 임금만을 위하였고, 자신의 몸은 돌보지 않았도다.

진심어린 정성은 해처럼 빛났고, 평소의 행실은 서릿발처럼 늠름하였도다.

험난한 처지와 어려운 일들을 두루 맛보았도다.

이근호 명지대 인문과학연구소 연구교수

로그인 후 이용해 주세요