[김영훈의 도시이야기] 중세 도시-느린 도시의 매력

최소한 르네상스 이전까지의 유럽의 중세는 그 긴 역사에 비해 획기적인 발전이 없던 관계로 가끔 암흑기나 정체기라는 단어가 그 시기를 대체하기도 한다. 그만큼 중세는 다른 시기에 비해 성장 속도가 상대적으로 느렸다는 의미일 것이다.

당시의 도시 또한 마찬가지이다. 중세 초기 기독교를 정점으로 하는 수도원적 금욕 생활과 봉건 영주들 간의 수많은 전쟁과 갈등 등이 여전히 도시의 성장을 더디게 하고 있었으며 중세 중기 이후 길드(guild)라는 상공업 세력이 등장하기 전까지는 근근이 일상을 영위할 정도의 소규모 상공업도 아직은 도시 하나를 먹여 살릴 만한 힘을 얻고 있지 못하였다. 이른바 도시 발전의 동력이 미진했던 셈이다. 중세 중기 이후 상공업이 조금 활성화되면서 바스티드(bastide)라는 새로운 상업 신도시들이 간혹 등장하기도 했지만 다른 많은 중세의 도시들은 그 긴 시간 동안 여전히 예전 모습 거의 그대로였다. 오히려 시간이 지날수록 도시 거주민이 늘어나면서 길고 구불구불한 길을 사이에 둔 고만고만한 집들이 도시를 채워나가기 시작했다. 답답하고 비위생적이며 정리가 안 된 느낌이 드는 것은 어찌 보면 당연한 일이었다.

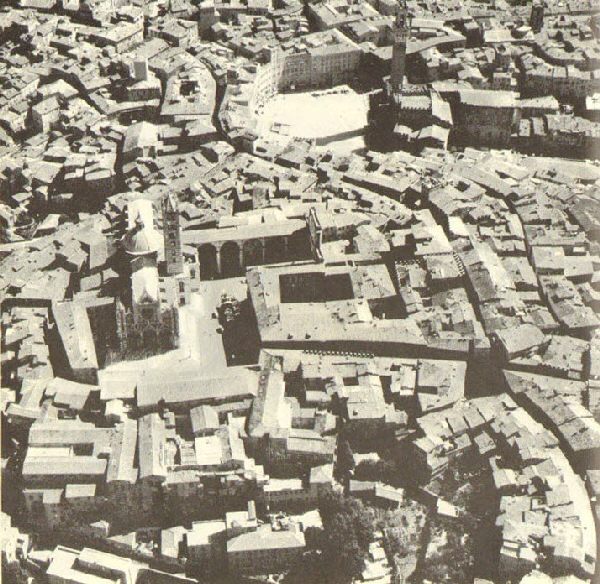

그러나 이러한 중세 도시들도 나름대로의 특징을 지니고 있었다. 베네볼로(L. Benevolo)의 말을 빌리자면, 복합성(complexity), 중심성(concentration) 및 연속성(continuity)이 그것이다. 중세 도시에는 교회와 길드 같은 상공업조합 그리고 시청사 같은 행정기관이 각자의 독립된 영역을 지닌 채 도시나 마을의 랜드마크를 이루면서 병존하는 복합성을 보이고 있었으며 이런 시설들이 자연스럽게 도시의 중심부를 형성하고 있었다. 또한 뱀처럼 구불구불한 길로 이루어진 모든 도로와 길들은 기가 막힐 정도로 몇몇 소 광장이나 교회 앞의 파비스 같은 중심 광장으로 연결되어 있었다.

특히 중세도시의 좁고 구불구불한 길이나 도로가 이루는 연속성은 일견 불편하고 비위생적으로 보이기도 하나 길을 따라 걷다보면 도시 주거나 건물의 다양한 면(面)이 계속적으로 변하면서 지루함을 덜어주게 되고 그 과정에서 작은 일상과의 조우도 가능하게 되어 또 다른 즐거움을 선사하기도 한다. 간간히 마주치는 상점에 들러 생활에 필요한 물건 하나 살 여유도 있다. 또한 저 멀리 교회 종탑이나 시청사 시계탑을 방향 삼아 걷게 되면 생각보다 길을 잃거나 헤맬 일도 없기 때문에 도시에서의 오리엔테이션도 자연스러워진다. 조금은 느리고 불편하기는 하겠지만 그만큼 눈높이에서 다양한 건물도 만나고 사람도 만나고 일상도 만나는 즐거움이 있었던 것이다.

중세도시를 꼭 암울하고 복잡한 이미지로만 봐서는 안 되는 이유 가운데 하나가 바로 이것이다. 합리와 기능을 내세운 근대 이후의 시각에서 보면 중세도시는 분명히 비합리적 도시였지만 도시미(都市美)를 추구하는 오늘날의 시각에서는 절묘할 정도로 인간적이고 아름다운 도시로서의 매력이 발견되기도 한다.

느리다고 꼭 안 좋은 것만은 아니다. 구불구불하다고 꼭 반듯한 길로 바꿀 필요도 없다. 그만큼의 삶의 여유가 있기 때문이다.

김영훈 대진대 건축공학과 교수

로그인 후 이용해 주세요