감시범위 2배 효과… 병사 고려한 지혜로운 설계

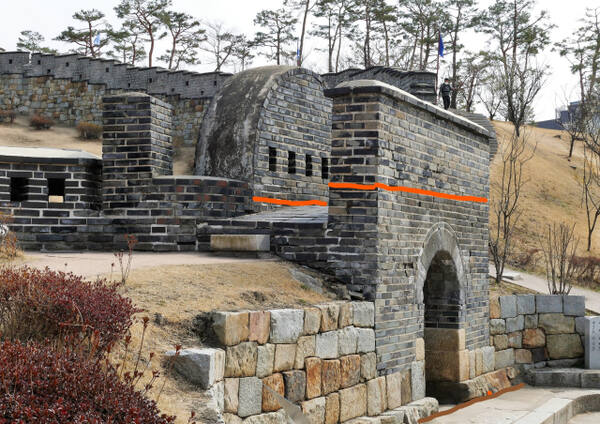

방화수류정에서 용연으로 가려면 북암문을 통해 내려간다. 북암문 여장 모습이 아주 특이하다. 크고 둥근 모양이다. 둥근 모양이어서 원여장이라 칭한다. 동암문도 원여장이다. 여장이란 성 위에 쌓아 올린 ‘작은(女) 담(墻)’을 말한다. 병사가 적의 화살이나 총탄으로부터 피할 수 있는 시설이다. 화성에선 원성 여장 높이는 5척, 1타 길이는 20척을 기준으로 한다.

두 원여장을 보자. 높이는 북암문 원여장이 2.4m, 동암문이 2.2m다. 원성에 설치한 여장보다 원여장이 북암문은 90㎝, 동암문은 70㎝가 더 높다. 길이는 암문 규모에 맞춰 3.2m 전후다. 암문 여장은 왜 높을까. 이유를 살펴보자. 두 암문의 특징에서 찾아봐야 한다. 하나는 암문은 협축 방식의 성이기 때문이고 다른 하나는 암문 크기가 곡성 중 가장 작기 때문이다.

첫째, 암문은 협축 형식의 곡성이다. 화성은 모두 내탁 형식으로 알려져 왔다. 그러나 문, 수문, 암문은 협축 형식이다. 협축이라는 구조 때문에 암문 위의 통로를 넓게 만드는 데 한계가 있다. 넓게 하려면 암문 통로 위를 터널로 만들어야 하는데 당시에는 시공이 불가능했다. 이런 이유로 암문 위 통로 폭이 좁을 수밖에 없다. 또 암문은 위급 시 문의 폐쇄가 원칙이다. 통로가 넓으면 돌을 내리 쏟아부어 단시간에 문을 폐쇄하는 데 불리하다. 메울 용적이 커지기 때문이다.

이래서 암문 위 여장 뒤가 좁을 수밖에 없다. 북암문 위 통로는 1.5m, 동암문은 1.8m로 매우 좁다. 이에 비해 암문 양옆 원성의 내탁부 통로는 폭이 8m로 세계에서 가장 넓은 폭이다. 방어력은 내탁 공간 크기에 비례한다. 전투 시 많은 병사와 무기를 비축하고 이동도 원활하기 때문이다.

암문 위 좁은 통로에서 생기는 방어의 약점을 보완할 대안은 없을까. 당시 장인은 내탁이 좁은 대신 여장 높이를 늘리는 설계를 했다. 북암문은 여장 높이를 5척에서 8척으로 늘렸고 동암문은 5척에서 7척3촌으로 늘렸다. 각각 90㎝, 70㎝ 높인 것이다. 수평 공간의 불리함을 수직 공간으로 보완한 셈이다.

둘째, 암문은 화성에서 가장 작은 시설물이다. 규모가 겨우 1보 정도로 가장 작은 곡성이다. 규모는 작아도 기본 구조는 꼭 있어야 한다. 바닥, 문, 벽, 개판이 필수 구조다. 개판 위에는 흙을 덮고 벽돌을 깐다. 이 벽돌 윗면이 암문 위 통로 부분이다.

통로 아래 바닥 레벨에서 구조 높이를 더하면 암문 위 통로 바닥 레벨이 된다. 이것이 더 높일 수도, 더 낮출 수도 없는 암문 위 통로의 레벨이다. 그런데 현실적으로 통로 바닥 레벨이 좌우 원성 내탁 레벨보다 높다. 북암문이 60㎝, 동암문이 40㎝ 높다. 그래서 북암문에는 좌우 내탁에서 두세 계단을 뒀고 동암문은 경사로로 처리했다. 병사가 좌우로 다니는 데 지장이 없도록 하기 위해서다.

좌우 통로는 문제가 해결됐으나 더 큰 문제가 생긴다. 여장 높이다. 암문 위 통로에 병사가 서 있을 경우 상체 전부가 적에게 노출되는 문제가 발생한다. 암문 위 바닥 레벨이 높기 때문에 그 위에 병사가 서면 당연히 여장 위로 병사가 노출될 수밖에 없다. 사실상 여장 기능 중 은폐 기능을 상실한다. 은폐 기능을 살리는 대안으로 여장의 높이를 늘려야 했다.

북암문에서 90㎝를 늘여 2.4m로, 동암문은 70㎝를 늘여 2.2m 높이의 여장을 만들었다. 바닥 레벨 차이가 60㎝, 40㎝인데 90㎝와 70㎝를 늘였다. 왜 30㎝를 더 높였을까. 오성지 때문이다. 나무 문짝 위에 설치하는 오성지를 암문 위에 설치했기 때문이다. 오성지 크기가 높이 1척, 즉 30㎝다. 30㎝만큼 높이를 더 추가했다.

정리하면 협축 구조여서 여장 뒤 바닥 공간이 작아져 취약해진 방어력을 보완하기 위해 여장 높이를 높인 것이다. 또 암문 위 바닥 레벨이 높아져 병사가 적에게 노출되는 것을 방지하기 위해 여장 높이를 높인 것이다. 그렇다면 높이만 높여 사각 여장으로 하지 왜 둥근 여장으로 했을까.

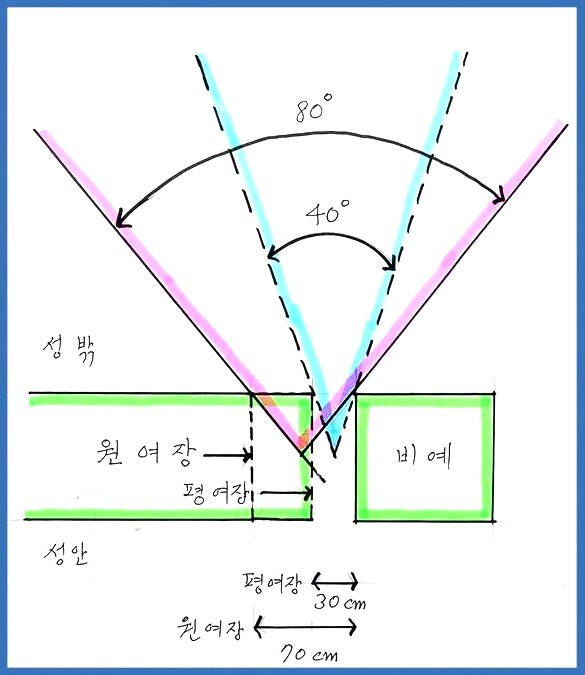

두 가지 이유가 있다. 첫째, 전략적 이유이다. 감시 범위의 확장이란 효과를 높이기 위해서다. 필자는 같은 높이로 사각 여장과 원여장의 각각의 가시각을 계산해 비교해 봤다. 가시각이란 병사가 성 밖 적을 보는 범위 각도를 말한다. 가시각은 감시 범위와 같다. 여장 두께 85㎝, 인접한 비예와의 사이 간격은 맨 아래가 30㎝를 기준으로 계산했다.

맨 아래가 아닌 병사의 눈높이에서 계산해 봤다. 인접한 비예와의 간격은 사각 여장일 경우 30㎝, 원여장일 경우 70㎝의 공간이 생긴다. 비예는 수직이다. 병사가 성 밖을 보는 공간 폭에 차이가 생긴 이유는 원여장이 원 모양 곡선이므로 위로 올라갈수록 넓어지기 때문이다. 가시각으로 계산하면 사각 여장일 경우 40도, 원여장일 경우 80도로 계산된다. 병사의 눈높이를 기준으로 한 수치다.

같은 높이인데 사각형을 원형으로 바꾸니 가시각이 2배가 됐다. 둥근 형태가 2배의 확장 효과를 얻었다. 위로 올라갈수록 열린 공간이 넓어지는 원형 곡선의 특성을 이용한 설계다. 지혜로운 설계다. 비좁은 통로 때문에 병사를 많이 배치하지 못하지만 감시 범위를 넓혀 최대의 효과를 얻을 수 있는 대안이다.

둘째, 인문적 이유다. 원여장에는 정조의 백성 사랑이 숨어 있다. 백성이 ‘찾기 쉽고’, ‘보기 좋게’ 하기 위해서다. 화성 암문은 평시에 성 밖 백성이 쉽게 사용하라고 만든 문이다. 주로 공업과 상업에 종사하는 하층 백성이다. 상공업을 중시한 정조는 하층 상공인의 자부심을 높여 주려 고급 자재인 벽돌을 사용했고 크고 둥근 원여장을 설치한 것이다. 그리고 성 밖 마을에서 성안으로 드나드는 최단 거리 지점에 암문을 설치했다. 정조의 백성 사랑은 실천이었다.

정리하면 암문의 태생적 구조에서 오는 약화된 방어력을 보완하기 위해 여장 높이를 높였다. 함께 사각형에서 원형으로 바꿔 감시 범위를 2배로 늘렸다.

오늘은 암문 원여장 설계에서 ‘형태는 기능을 지배한다’는 건축 격언의 실체를 엿봤다. 글·사진=이강웅 고건축전문가

댓글(0)

댓글운영규칙