의원·공약·예산 크게 늘었지만... 10개 중 7개는 마무리 못지어 8대 도의원들 ‘친환경 무상급식’ 큰 화두, 11대에선 ‘재건축·재개발’ 관련 공약 최다 정책지원관… 역량 강화·시스템 개선 필요

8대·11대 도의회 비교...경기일보 2013년 기사 토대 분석

민선 지방자치 확대에 발맞춰 광역의회의 힘도 강해졌다. 과거와 비교했을 때 광역의원 수는 더 많아졌고, 그만큼 유권자를 위해 약속하는 공약도 구체화·전문화·다양화됐다. 하지만 예나 지금이나 그대로인 건 제자리를 맴도는 ‘공약 이행률’이다.

경기α팀은 지난 2013년 경기일보가 전국 최초로 보도한 경기도의원들의 공약 이행 실태 분석 기사 ‘광역의원들의 사라진 약속’(경기일보 2013년 7월15일자 1·3면 등)을 토대로 제8대 경기도의원과, 현재 제11대 경기도의원들의 공약 이행률 차이 등을 비교·분석해 봤다.

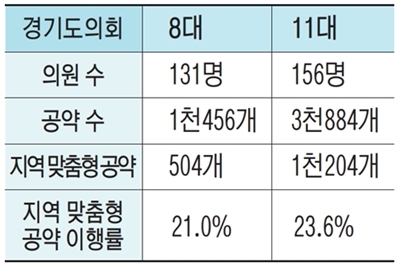

현재 제11대 경기도의원들은 총 156명으로, 올해만 38조7천억원이 넘는 경기도 예산을 심의·의결한다. 12년 전이던 제8대 경기도의회와 비교했을 때 의원 수(131명)는 25명 더 많아졌고, 평균적으로 다루는 도 예산액(약 15조원)도 2배 이상 늘었다.

그 영향은 ‘공약’으로도 이어졌다. 유권자들의 수준이 높아지고 관심과 요구도 많아지면서 경기도의원들의 공약 개수도 늘고, 공약 내용도 현실 가능한 수준으로 맞춰졌기 때문이다.

공약 개수의 경우, 현재 제11대 경기도의회 의원 중 비례대표와 보궐선거 당선자 총 20명을 뺀 136명의 전체 공약은 3천884개로 추려졌다. 과거 제8대 경기도의회 의원 중 교육의원 등 8명을 제외한 123명의 공약은 1천456개로, 지금과 2.6배 차이가 난다.

이 중 ‘공통 공약’을 제외하고 지역 발전을 위해 지역구명 등을 상세히 명시한 ‘지역 맞춤형 공약’만 따로 분류해도, 12년 전(504개)보다 지금(1천204개)이 2.3배가량 더 많다.

질적으로도, 과거보단 지금의 공약들이 실현가능한 내용에 주안점을 두고 있다. 과거엔 경기도와 무관한 서울권 내용을 제시하는 허무맹랑한 사례들이 있었는데 지금은 ‘이색 공약’들이 적어도 지역 사정을 토대로 하고 있기 때문이다.

그러나 ‘이행률’은 그때나 지금이나 20% 수준이다.

제9회 전국동시지방선거를 1년여 앞둔 제11대 경기도의원들은 스스로 내건 지역 맞춤형 공약의 23.6%만을 ‘이행 완료’한 것으로 분석됐다.

앞서 지난 2013년, 제6회 전국동시지방선거를 1년여 남겼던 제8대 경기도의원들의 공약 이행률은 21% 수준으로 지금과 2.6%포인트 차이밖에 나지 않았다.

10년 이상의 시간이 지났어도 도의원들은 자신이 내건 지역 맞춤형 공약의 평균 10개 중 7개를 마무리 짓지 못한 것이다.

‘정책지원관’까지 들어왔는데…이행률 그대로

지방자치의 중요성이 높아지면서 지방의회도, 지방의원도 역할이 강화됐다. 특히 이번 제11대 경기도의원들의 경우 정책 지원을 위한 전문 인력을 제도적으로 처음 받은 세대이기도 하다.

그럼에도 불구하고 과거와 현재 경기도의원들의 지역 맞춤형 공약 이행률은 그닥 높아지지 않았다. 이전과 지금의 공약 내용, 이행 실태 등을 비교하며 지역 현안과 앞으로의 개선점 등을 살펴봤다.

■ 의원 131명→156명…주 공약 ‘복지’에서 ‘생활’로

앞서 경기일보는 지난 2013년 7월 전국 최초로 경기도의원들의 공약 등을 집중 분석했다. 당시 ‘광역의원들의 사라진 약속’이라는 주제로 제8대 경기도의원들의 공약 내용과 그 이행 실태 등을 보도(경기일보 2013년 7월15일자 1·3면 등)했다.

이어 12년이 지난 현재 경기α팀이 제11대 경기도의원을 대상으로 ‘의원님 뭐하세요? 광역의원 공약 추적기’(경기일보 2025년 5월8일자 1·5면 등)를 진행했다. 과거 보도와 현재의 취재 내용 등을 토대로 그때와 지금의 차이 등을 짚어봤다.

지난 2010년 6월 치러진 제5회 전국동시지방선거에서 제8대 경기도의회 의원들이 선출됐다. 지역구 112명, 비례대표 12명, 교육의원 7명 등 131명이었다.

당시 선거에선 ‘친환경 무상급식’이 가장 큰 화두였다. 전체 인원의 83명이 이 공약을 함께 내세웠다. 또 ‘보육예산 확대 및 무상보육’ 68명, ‘전통시장 활성화’ 31명, ‘작은 도서관 확대’ 20명 등 공약을 다수의 도의원들이 공통적으로 제시했다.

당시 사회적으로 ‘폭넓은 복지 정책 추진’과 이에 맞서는 ‘복지 포퓰리즘 논란’이 시끌시끌했는데, 실제로도 그러한 기류가 공약 속에 담긴 것으로 보인다. 지역 맞춤형 공약 역시 ‘복지’ 공약(39.1%)이 가장 많이 제시돼서다.

이후 12년이 흘러 2022년 6월, 제8회 전국동시지방선거를 통해 제11대 경기도의회 의원들이 선출됐다. 현 경기도의원들은 지역구 141명, 비례대표 15명 등 156명으로 구성됐다.

이들은 지역 맞춤형으로 ‘생활’ 공약(26.7%)을 많이 꺼내들었다. 이와 관련한 공약으로 69명이 ‘생태공원 정비(생태하천 조성)’를, 42명이 ‘반려동물 놀이터 조성(반려동물 테마파크 조성)’을 제시하기도 했다.

다만 공통 공약이 압도적으로 많았던 분야는 ‘건설’ 파트였다. 1기 신도시 재건축, 재개발 구역 정비 등 ‘재건축·재개발 관련 공약’을 86명이, GTX-A, GTX-C 등 ‘GTX 관련 공약’을 65명이 약속한 식이다.

그 외 ‘복지’ 공약도 다양하게 제시됐다. 12년 전에는 공약집에 없다시피 했던 ‘공공산후조리원 유치’(26명), ‘24시간 공공심야 어린이병원 유치’(10명) 등 공약들이 눈에 띠었다.

이러한 공약들은 더불어민주당과 국민의힘 등이 정당 차원에서 제시한 공약이기도 하다. 코로나19 엔데믹과 펜데믹의 기로에 서 있던 선거 무렵 ‘원정 출산’이나 ‘응급실 뺑뺑이’ 문제 등이 불거지면서 공약에도 이슈들이 담긴 것으로 보인다.

■ 지역 맞춤 공약 504개→1천204개로 2.3배 증가

전체적인 공약 수는 12년 전 1천456개(교육의원 7명 제외)에서 오늘날 3천884개(비례 15명·보궐 당선자 5명 제외)로 2.6배 이상 많아졌다.

이 안에서 ‘일자리 확충’, ‘지역 경제 활성화’ 등 내용이 구체적이지 않은 공통 공약을 제외하고 명확하게 자신의 지역구 등을 명시한 지역 맞춤형 공약도 12년 전 504개에서 현재 1천204개로 2.3배 늘었다. 경기도의원 수가 증가한 영향도 있겠지만, 의원들이 이전보단 공약을 보다 세심하게 신경쓰고 있는 영향이기도 하다.

하지만 과거와 현재 모두 의원들의 임기가 ‘1년 남은 시점’를 비교해보면, 지역 맞춤형 공약만 별도 분류했을 때 이행률은 12년 전 21%에 그쳤고, 지금도 23.6% 수준에 머무는 것으로 분석됐다. 소폭 오르긴 했다지만 예나 지금이나 여전히 공약 5개 중 1개만이 ‘이행 완료’인 꼴이다.

이 안에서 본인의 공약을 단 하나도 이행하지 않은 경기도의원은 과거 123명 중 절반에 가까운 51명(41.4%)에 달했다. 지금은 136명 중 34명(25%)으로 집계된다. 공약에 무심한 의원 수도, 비중도 줄어들긴 했으나 아직 4명 중 1명은 지역 맞춤형 공약을 아무것도 실천하지 않은 상황이다.

반면 지역 맞춤형 공약을 가장 많이 이행한 의원도 돋보인다.

2013년 7월 기준 제8대 도의회에선 (당시)새누리당 강석오 의원(광주2)이 고산리 일원 배수시설 완비, 곤지암읍 청사 이전 등 10건의 지역 맞춤형 공약을 실천한 것으로 파악됐다.

그리고 올해 4월25일 기준 제11대 도의회에선 더불어민주당 이인규 의원(동두천1)이 동두천시 체험학습지원센터 건립, 청년 취창업지원센터 설치 등 11건의 공약을 ‘이행 완료’한 것으로 분류됐다.

■ 정책지원관 제도 도입 후 첫 구성…전문인력 있는데 왜 이행률은 제자리?

과거와 지금 지방의회 내 대표적인 변화를 꼽자면 ‘정책지원관의 발굴’이라 할 수 있다.

지난 2022년 지방자치법이 전부 개정되면서 현재 지방의원들은 지방의회 정책지원관과 손잡고 일하게 된 첫 사례가 됐다. 지방의회 정책지원관은 지방의회의 전문성과 정책 역량을 강화하기 위해 지방의원의 의정활동을 지원하는 일반직 공무원으로, 지방의원 정수의 2분의 1 범위 내에서 운영된다.

정책지원관이 도입되기 이전(2018년) 전국 지방의원들의 조례 비중은 39.9% 수준이었지만, 도입 이후(2023년)엔 68.7%까지 뛰는 등 지방의회에서의 일도, 지방의원들의 역할도 많아졌다.

하지만 이러한 인력이 추가됐음에도 사실상 ‘공약 이행률’에는 변동이 없는 수준이다. 전문가들은 향후 제도 개선 등을 통해 지방의원들의 역량 강화가 필요하다고 전했다.

박찬현 국민대 정치대학원 교수는 “과거 지방의회에는 정책 보좌 인력이 거의 없었고, 의회사무처 직원들도 단체장에 매여 지방의원의 의정 활동이 국회에 비해 상대적으로 어려웠다. 의원들이 집행부의 잘못된 일을 잡아내고 대안을 제시하기보단 집행부 보고에 수동적으로 대응하기 쉬웠던 것”이라고 운을 뗐다.

이어 “최근엔 지방자치법 개정으로 정책 지원 전문 인력이 도입되는 등 일부 개선이 시작됐다지만 아직 의회, 의원 모두 주목받을 만한 감시자로서의 역할은 미흡한 실정”이라며 “지방의회(의원)가 중앙정치의 축소판이라고 여겨지지 않게끔, 의회·의원 모두 자신의 독립적 역할을 확대하기 위해 역량 강화 및 체제 개선이 이뤄져야 한다”고 말했다. 경기α팀

※ 경기α팀 : 경기알파팀은 그리스 문자의 처음을 나타내는 알파의 뜻처럼 최전방에서 이슈 속에 담긴 첫 번째 이야기를 전합니다.

● 관련기사 :

[의원님 뭐하세요? 광역의원 공약 추적기] ①사라진 약속

https://kyeonggi.com/article/20250507580281

[의원님 뭐하세요? 광역의원 공약 추적기] ②공약 전수조사

https://kyeonggi.com/article/20250511580103

[의원님 뭐하세요? 광역의원 공약 추적기] ③스스로 내건 공약, 5개 중 1개만 지켰다

https://kyeonggi.com/article/20250512580371

댓글(0)

댓글운영규칙