백성이 편안한 ‘大同의 세상’을 열다

소사(素沙)라는 마을 이름은 평평하고 넓은 들이라는 의미이다. 그 소사의 들녘에 양란으로 도탄에 빠진 백성을 구제하고 국가를 위기에서 구했던 대동법 시행 기념비가 우뚝 서 있다. 병자호란 이후에 청나라는 조선에 엄청난 세공(歲貢: 해마다 바쳐야 하는 조공물)을 요구했다. 청의 요구는 황금 100냥, 백은 1000냥, 무명 1400필, 쌀 10,000포 등(인조실록 권34, 15년 1월 28일 戊辰) 국가재정을 악화시키고 백성들의 숨통을 옥죄는 것들이었다. 국내적으로 공물의 폐단 역시 백성들의 피를 말리고 국가재정을 텅텅 비게 만들었다.

잠곡 김육(1580~1658)은 오직 현안문제를 해결하기 위해 보던 헌책도 시렁에 올려놓고 살아있는 민생의 책을 읽으며 선혜(宣惠)와 대동법을 제안했던 이원익을 꿈꾸었다. 그는 꿈속에서 이원익을 만나고 난 후 “임금 사랑과 나라 걱정은 죽은 자나 산자가 한 가진데 이 얼마나 행운인가 오늘밤 꿈속에서 공을 뵈었네”라는 시를 쓴다. 잠곡 역시 이원익처럼 안민이 정치적 노선이자 중심 이슈였다. 그는 평생 전쟁을 네 번이나 겪으며 격동의 시대를 살았다. 가평 잠곡에서 10년 동안 농사꾼이자 숯장사로 살았다. 그 시대 조선의 중심 사상은 성리학이자 도학이었다. 그러나 도학은 외세의 침략과 창칼 앞에는 무력했다. 잠곡은 백성들의 삶과 관계없이 자기들만의 논리에 갇혀있는 도학류와는 달랐다. 그는 백성의 현실을 시무(時務)와 실사(實事)로 삼고서 안민의 입장에서 진단하고 처방하는 경세가였다. 대동법은 그 정책적 결과물이었다.

김육은 대동법을 평생 입안하고 추진했다. “대동의 법은 부역을 균등히 하고 백성을 편하게 하는 것으로 진실로 시대를 구제하는 좋은 정책”이었다. 그 과정에서 대동법 반대론자들과는 사안을 바라보는 입각점이 달랐다. 반대론자들은 공물 수취의 폐단을 제도적 차원이 아닌 개인적 차원의 도덕성에서 찾으며 “치란과 흥망의 기틀은 단지 전하의 한 작은 마음에 달려 있습니다”라고 말했다. 그러나 잠곡은 “뜻을 성실히 하고 마음을 바르게 하면 천하국가도 살필 수 있다고 한다. 이것을 입으로만 말하면서 시무가 급하다고 하는 사람을 공리를 추구한다고 비웃는다”고 비판한다. 사회의 악과 국가의 치명적 문제점과 폐단이 개인의 도덕성으로 해결된다고 주장하는 사람들을 비판하고 있는 것이다. 뜻을 성실히 하고 마음을 바르게 하는 것만으로 국가를 경영할 수 있겠는가. “일 처리는 실(實)로써 하고자” 할 뿐이었다.

잠곡은 충청도 관찰사를 지냈다. 충청도는 총 전결수에 비해 공역가의 부담이 지나치게 큰 지역이었다. 특히 두 차례에 걸친 전쟁의 여파가 크게 작용했다. 조정은 상황이 급박하게 돌아가자 닥치는 대로 가까운 곳에 더 많은 공역가를 부과했다. 충청도가 가장 큰 타격을 받았다. 잠곡은 충청도 관찰사 시절 전임 관찰사 권반(1564~1631)이 작성해 놓은 실태 조사 자료를 바탕으로 대동법을 위한 세밀한 계획안을 마련한 후 효종 2년(1651) 충청도에 대동법(호서대종법)을 실시한다. 조선 최대의 개혁이었다.

대동법은 지방의 특산물을 각 지방의 규모와 상관없이 토지결수를 기준으로 쌀로 환산하여 납부하고 산간과 해안 지방은 무명(베)으로 납부하게 하는 조세제도이다. 조정에서는 지방의 특산물을 매년 200여개 항목 이상을 소비했다. 그러나 공물은 생산 조달 납부 과정에서 공물에 따라 또는 고을에 따라 납부를 대신하는 방납이 유행하였다. 이 과정에서 방납인이 폭리를 취하는 바람에 백성들은 가중되는 부담을 감당하지 못하고 도적이 되거나 유민이 될 수밖에 없었다. 국가는 국가대로 수입이 감소하여 각종 폐단이 나타났다. 그 폐단의 사상적 근거는 임토작공(任土作貢)이었다. 임토작공은 각 지방에서 나는 토산물을 공물로 부과하는 것이 원칙이었다. 이 논리는 우임금이 천하를 9주로 나눈 후에 그 지방에서 나는 물산을 거두었다는 고제(古制)에서 유래하였다. 때문에 임토작공의 입장에서는 공물에 대한 수취를 왕에 대한 예적 차원에서 받아들였다.

효종은 청나라에 복수하기 위해 절치부심하자 김육은 강력하게 반대했다. 복수설치론이 가져올 백성들의 참상을 미연에 방지하기 위함이었다. 북벌을 하려면 전쟁 물자를 준비해야 하고 그것은 곧 백성의 수탈로 고스란히 전가되기 때문이었다. 잠곡은 철저히 민본의 입장에 서 있다. “왕자의 정치는 백성을 편안하게 하는 것보다 앞서는 것이 없습니다. 백성이 편안한 후에라야 국가도 편안할 수 있는 것입니다....... 단지 백성을 보호하는 정치를 시행하는 것으로 백성들로 하여금 그 삶이 편안하도록 할 따름일 뿐”이었다. 김육은 백성이 편안해야 국가가 견고해진다(安民固國)는 확신을 갖고 있었다.

대동법 시행 전에는 나이 많은 노인이나 어린 아이에게도 세금을 부과했다. 대동법 시행으로 이런 폐단은 잠시 개선되었다. 그러나 조선후기 사회의 모순과 병폐를 모조리 열거하며 나라를 나라답게 할 수 있는 방도를 찾았던 다산 정약용은 목민심서에서 어린 아이는 물론 이미 죽은 자 심지어 개와 절구에도 세금을 부과했다고 기록한다. 맹자의 말처럼 왕도의 시작은 토지의 경계에서 시작하지만 세금이 결정적이었다. 제도가 시대정신을 상실하면 착취도구로 전락할 수 있음을 암시한다. 그럼 지금 여기에서는 어떤가 돌아보지 않을 수 없다.

어느 시대마다 그 시대의 현안문제는 늘 존재한다. 그때마다 누가 어떤 사상과 철학으로 누구를 위해 진단하고 처방하느냐가 중요하다. 시무(時務)와 시사(時事)를 떠난 철학은 공허하다.

백성들의 고통을 해소시켜준 기념으로 세운 기념비이지만 기념비를 힘겹게 받치고 있는 눈 큰 거북이가 백성들의 모습을 상징적으로 나타낸 것은 아닐까. 마치 화를 내고 있는 모습 같기도 하다. 기념비 바로 앞에는 대동균역법을 실시한 김육의 공적이 한글로 번역되어 동판에 새겨져 있다. 효정 10년(1649)에 새긴 글을 1980년에 새롭게 새겼다는 기록이다.

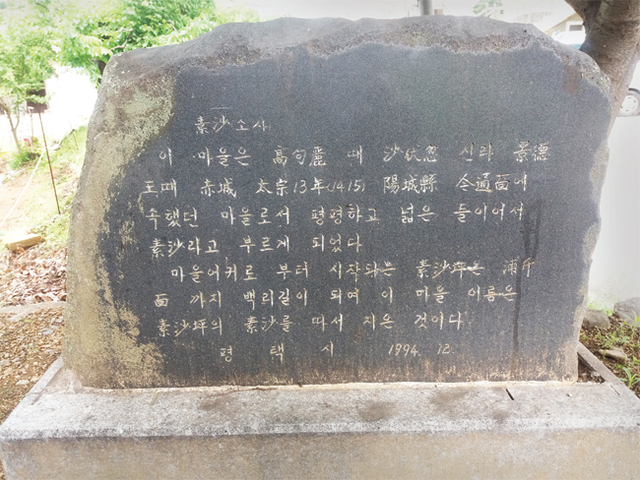

우리는 이 땅을 밟으며 한 걸음 한 걸음 걷는 것보다 거대담론을 좋아한다. 한 걸음과 거대담론 사이의 간극이 너무 크다. 삼남대로 옛길을 걷다보면 그 한 걸음에 철저했던 대동법 시행 기념비를 볼 수 있다. 기념비는 이 나라 모든 땅이 해당되고 모든 사람들이 이 길을 걸었던 그 자리에 자리하고 있다. 대동법 시행 기념비 근처에는 청동기 시대 유적이 발굴되어 우리나라 선사문화를 연구하는데 매우 중요한 소사동 유적지가 자리하고 있다. 같이 둘러보는 것도 좋을 듯하다.

권행완 한국동양정치사상사학회 편집위원장(정치학박사)

댓글(0)

댓글운영규칙